حين يسير الناس إلى جوار مؤسسة فلسفية لا يعرفون ما الذي يجري داخلها. وهو وضع مردُّه الأساسي استخدام لغة تقنية نشأت نتيجة التخصص الدقيق

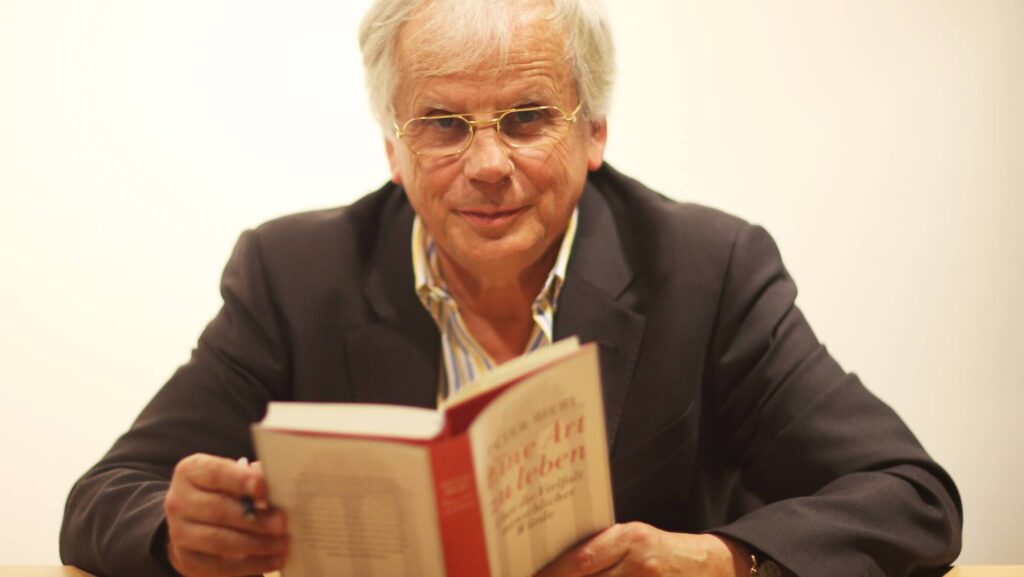

حوار مع الروائي والفيلسوف السويسري باسكال ميرسييه

ترجمة: أحمد الزناتي

نُشرت على موقع Cicero الألماني سنة 2020

مقدمة

في سنة 2004 أصدر رواية «قطار الليل إلى لشبونة»، التي تصدَّرت قوائم الأفضل مبيعا العالمية لشهورٍ طويلة ثم تحوَّلت إلى فيلم شهير. يعرفه العالم باسم «باسكال ميرسييه»، لكن ربما لا يعرف الكثيرون أن اسمه الحقيقي «بيتر بيري». وُلد باسكال ميرسييه في 23 يونيو 1944 في مدينة بيرن السويسرية. دَرس الفلسفة واللغة الإنجليزية وآدابها والهندية وآدابها في جامعتي لندن وهايديلبيرغ، حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة سنة 1971 حول «فلسفة الزمن». دَرجَ على الكتابة باسم مستعار عُرف به عالميًّا وهو باسكال ميرسييه، والاسم مشتقٌّ من الاسم الأول للمفكِّر الفرنسي بليز باسكال، والاسم العائلي للفيلسوف لويز سباستين ميرسييه. في مقال نشرته مجلة دير شبيجل الألمانية وُصِف ميرسييه بأنه «كيس الملاكمة» الذي يتلقَّى لكمات النقد الأدبي في الدول الناطقة بالألمانية. فروايته ذائعة الصيت «قطار الليل إلى لشبونة» طبقت شهرتها الآفاق وتُرجمتْ إلى لغات عديدة، لكنه لما أصدَرَ روايته «ليا» في سنة 2007 لم يسلم من سهام النقد الحادِّ بسبب ما وُصِفتْ به الرواية من ضعف مستواها الفني. قبل شهورٍ قليلة أصدر ميرسييه رواية ضخمة بعنوان «وزن الكلمات» صدرتْ عن دار «كارل هانز» الألمانية.

*

الموقع: سيد بيري.. منذ عقود وأنتَ واحد من أبرز الفلاسفة الناطقين بالألمانية، أنت رجل المنطق السليم والحجَّة الدامغة. وصرتَ تحت الاسم المستعار «باسكال ميرسيه» واحدًا من أنجح الروائيين الناطقين باللغة الألمانية. ما الذي دفعكَ إلى كتابة الرواية؟ وهل للكتابة الروائية صلة بدراسة الفلسفة؟

بيري: لا إطلاقًا. فالكتابة الأدبية حياة مغايرة تمامًا. لقد عادت إليَّ روح ذلك الشاب الصغير الذي كان يتردد على دور السينما، الشاب الذي كان يَعُدُّ السينما الفرنسية في عقد الستينيات تجسيدًا لحقيقة وجوده. كنتُ مقتنعًا آنذاك أن المشاهد التي أراها على شاشة السينما هي الحقيقة الواقعية، لا تلك التي أراها أمامي في الشارع. هذا ما أشعر به اليوم. فالحياة التي أحياها مكتوبةً على الأوراق هي الحياة بحق.

الموقع: هل تعيشُ حياةً واقعيةً داخل الرواية؟

بيري: بالضبط، الأمر هكذا. إنها الحياة التي أخلو فيها إلى نفسي، الحياة التي أعايش فيها أشدَّ أنواع الحضور وجودًا. الحياة التي أراها تنمو مع نمو الشخصية، فأفتح لها الباب، سامحًا بتطوُّرها الداخلي، ومُخففًا من قبضة التحليل النفسي لشخوص الرواية، الحياة التي أراها حينما أرى البشر والمواقف أمام عيني رؤية واضحة. هذه هي أكثر التجارب تكثيفًا وأشدها سعادة.

الموقع: ألا تجد في الفلسفة مثل هذه التجربة المفعمة بالكثافة الذهنية والاقتراب من الحقيقة؟

بيري: عثرتُ في الفلسفة على شيء آخر، تحديدًا النظرة العقلية، حيث وجدتُ في عالم الفلسفة القدرة على جعل عالم الأفكار خاصَّتك شفافًا. هذه هي غاية الفلسفة. الفلسفة منظومة من الدرجة الثانية، منظومة لا تُعنَى بالتفكير في العالم، بل تضع نصب عينيها التفكير في التفكير في العالم. ولو فهمتَ هذه الخطوة ستتحمَّس لدراسة الفلسفة لأنك ستصادف لونًا بديعًا من ألوان الشفافية الذاتية المصبوغة بصبغة ذهنية/عقلية قلما تصادفها في مكانٍ آخر.

الموقع: معنى هذا أنَّ الفلسفة مشروع يسعى إلى تنوير أفكار كل إنسان؟

بيري: نعم، تستطيع أن تقول ذلك. تساعدك الفلسفة على فهم الدور الذي تؤديه مفاهيم جوهرية مثل: «الحقيقة» و«الزيف» و«المعرفة» و«اليقين» و«الفكر» و«الوعي» و«الحرية» و«المسؤولية»، فضلًا عن المفاهيم الأخلاقية المتصلة بالصواب والخطأ، وما الذي قد يحدث لو أننا نسينا هذه الأفكار بين يومٍ وليلة. مناط الفلسفة هو تصوُّر كل فكرة. هنا أنتَ لا تحتاج إلى مشروعات بحثية ولا جهة ثالثة تموِّل أبحاثك، كل ما تحتاجه هو السكون والتركيز ووقت الفراغ.

الموقع: لكن هذا المشروع التنويري يبدو ضعيفًا ومتواضعًا وشاحبًا!

بيري: إنه المشروع الذي يترك أثرًا عندما يكفر الجميع به، كما اعتقد الفلاسفة المثاليون الألمان مؤخرًا بوجود نظرية شاملة مُصَمَّمة سلفًا لتفسير الواقع. لا أرى السعي وراء تنوير الأفكار مسألة متواضعة على الإطلاق، وذلك لاستحالة بلوغ الوضوح التام. لتفكِّر مثلًا في السجال الدائر مؤخرًا حول مسألة حرية الإرادة وكيف تناولته الصحافة. هذا درس جيد: يمكننا أن نرى ما قد يحدث لو تحدَّثنا عن موضوع الحريَّة دون أن نستبقها بالخطوة الفلسفية اللازمة لنسأل أولًا: ما الذي نتحدَّث عنه في الأساس؟

الموقع: هل تقصد بكلامك الإنجازات التي حققها باحثا علم الدماغ: فولف سينغر أو غيرهارد روث، انطلاقًا من نتائج آخر الأبحاث أن حرية الإرادة ما هي إلا محض أوهام؟

بيري: الأدلة التي يسوقها الزملاء قديمة وبسيطة: لا شيء يحدث في العالم الذهني قبل أن يقع في خلايا الدماغ، فالعمليات الواقعة في الدماغ البشري هي سلسلة مُحددة بعلاقات سببية (أي سبب ومسبِّب)، مما يعطي انطباعًا بأن الحريَّة الإنسانية شيء ضائع. على الرغم من ذلك لا يمكنكَ الزعم بأنَّكَ فقدتَ الحرية دون أن تعرف أولًا ما المقصود بمصطلح «حرية». مما يكشف لنا أن فهم مصطلح الحرية كقاعدة غير مشروطة هو الأساس. لكن هذه الحرية غير المشروطة أيضًا ليست فكرة متماسكة في حدِّ ذاتها، ومن ثم لا يمكنك الكشف عنها إلا عبر منظومة من درجة أخرى. فليست كل جُملة منضبطة نحويًّا تعبِّر عن فكرة متماسكة. هكذا بدأت الفلسفة عند أفلاطون.

الموقع: حتى عند أفلاطون نجد توترًا ملحوظًا بين الحجة المنطقية والسرد القصصي، ولو كنتُ أفهم كلامك فهمًا صحيحًا، فأنتَ تنتصر هنا لصالح الحكاية على حساب المنطق.

بيري: لا، ما كنتُ لأشرحَ الأمر على هذا النحو. ما أعرفه ببساطة أن هذا شيء وذاك شيء آخر. نجاحك في الحياة [الأدبية] مرهون بأن تدرك جيدًا متى توظِّف التحليل المنطقي ومتى توظِّف اللحظة الشعرية، متى توظِّف الشعر والموسيقى ومتى تجنح إلى عالم الأفكار. والمسعيان متباينان أشد التباين، ولا ينبغي للكاتب أن يخلط بينهما ولا أن يضعهما في حالة صراع. فإما الشعر لاستحضار التجربة الإنسانية المعاشة وإما الفلسفة لاستحضار الأفكار.

الموقع: في السنوات الأخيرة اكتسب حقل الدين وما يرتبط به أهمية وتأثيرًا اجتماعيًّا هائلًا. هل يُمكن مُطالبة الفلسفة بالحضور هنا أيضًا كقوةٍ تنويرية؟

بيري: الفلسفة مُطالبة بدور، لكن دورها ليس ملموسًا بالقدر الكافي. ما الدور الذي يلعبه الدين في حياة البشر؟ هل الأديان منظومات عقائدية على غرار النظريات العلمية المعنية بطرح الحقائق وتقديم الشروح؟ لو فعلنا لكان في وسعنا انتقاد الأديان بدعوى ضعف الحُجة ومُجافاة العقل. لكننا بذلك نفقد معنى الدين ذاته ونحرث في البحر.

الموقع: وكيف لنا أن نفهم الدين؟

بيري: ربما يمكننا فهمه كظاهرة لا تستند إلى تفسيرات منطقية ولا تتكئ على حقائق موضوعية، وإنما أن نفهمه كأسلوب حياة وكطريقةٍ لتعامل الإنسان مع نفسه ومع الآخرين ومع الطبيعة. ولو فعلنا ذلك لتوجَّب علينا التعامل مع الأشخاص المتدِّينين تعاملًا مختلفًا ولأخذ النقد مسارًا آخر.

الموقع: هل يصير الدين مادة نقرأ عنها في المستقبل؟

بيري: هذا أمر وارد. شرعتُ في تأليف كتاب عن التعليم لكنه تحول الآن إلى مشروع أعمَّ وأشمل: دعوة إلى قيام مدينة فاضلة تقوم على ثقافة التأمل. ويومًا وراء الآخر ألاحظ أن كتابي يقارب مسألة التفكير في ماهية الدين. لقد بدأتُ حياتي دارسًا للأديان، وتحديدًا الديانات الهندية، متخصصًا في البوذية وعلومها الروحانية.

الموقع: يروي عدد من الفلاسفة عن تجربة دينية غيَّرتْ حياتهم، لون من ألوان الصحوة. هل سبق أن مررتَ بتجربة مثيلة؟

بيري: سرُّ انشغالي بالدين أنه ينظر إلى الحياة كوحدةٍ واحدة، وأنه يسعى إلى تأسيس موقف يقارب فيه أهم القضايا: محدودية الوجود ويقين الموت والوَحدة والحب والوفاء والذنب. وقد عبَّرتُ عن كل هذه المعاني في روايتي «قطار الليل إلى لشبونة». ومن ثمَّ فلو كان ذلك ما تعنيه كلمة «التجربة الدينية»، فأقول نعم: مررتُ بها.

الموقع: ماذا لو تأملنا الموضوع من وجهة نظر السيرة الذاتية، يبدو ما ذكرته مثل طريق تنوير كلاسيكي، يبدأ من الدين وينتهي عند الفلسفة؟

بيري: في بيتنا كنا نتناول وجبة الغداء في تمام الواحدة والنصف بعد الظهر. يأتي الناس من العمل ويغادرون إلى العمل، كنتُ على يقين من شيء واحد: ليست هذه الحياة التي أود أن أعيشها، لأنها حياة فارغة من القضايا المهمة، ارتدتُ مجال الفلسفة كما يدخل الإنسان إلى الدير، لكي يقضي حياته في صحبة الأشياء القيِّمة وحدها. اعتقدتُ أن الأمور تسير على هذا النحو في الحياة الأكاديمية حتى فطنتُ إلى قواعد اللعبة الاجتماعية التي تُمارس داخل أروقة الجامعة. اللعبة الأكاديمية، وهي لعبة بالغة الأهمية، مُنيت بخيبة أمل كبيرة، ولما تنبّهتُ إلى حقيقة الأمور كان الأوان قد فات.

الموقع: هل نشرتَ أعمالكَ الروائية تحت اسم مستعار «باسكال ميرسييه» تحت ضغط إملاءات المظاهر الاجتماعية؟

بيري: نعم، هذا كان السبب في بداية الأمر.

الموقع: وهل لهذه «المظاهر» و«التحذلق الأكاديمي» عَلاقة بفقدان أهمية الفلسفة في المجال العام؟

بيري: الفلاسفة متحفظون، وهي التهمة التي يلصقها الناسُ بهم، أقصد تهمة التواري خلف واجهة من المصطلحات الأكاديمية المقعرة. فحين يسير الناس إلى جوار مؤسسة فلسفية لا يعرفون ما الذي يجري داخلها. وهو وضع مردُّه الأساسي استخدام لغة تقنية نشأت نتيجة التخصص الدقيق. لذلك آليتُ على نفسي ألا أستعمل في كتابي الموسوم «حِرفة الحرية» مصطلحًا واحدًا لا يعرفه الجميع.

الموقع: بعيدًا عن هذا النقد الجوهري الذي ذكرتَه، ما تقييمك لوضع الفلسفة على المستوى الأكاديمي داخل ألمانيا؟ هل نمرُّ بلحظةٍ حرجة؟

بيري: ليس الأمر هكذا في ظني. بعد انتهاء الحرب وحتى عقدَي الستينيات والسبعينيات طغتْ على ألمانيا نزعة الانقسام الأيديولوجي، أي الفكر القائم على الاستقطاب بين معسكريْن. فهناك الفريق المناصر للفيلسوف «كانط» أو الفلسفة المثالية أو فلسفة «هايدغر» رافضين أي شيء سواه. وعلى الجانب المقابل فلسفة «لودفيغ فيتغنشتاين» وما ارتبط بها من طغيان الفلسفة التحليلية داخل الولايات المتحدة وأوروبا، وهي الفلسفة المدموغة بدمغة المنطق والنظريات العلمية. لم يكن أمام المرء آنذاك - وقد رأيتُ ذلك بنفسي - إلا الاختيار بين أحد المعسكرين: إما الفلسفة التحليلية وإما التقاليد الفلسفية القارَّة. كانت تقسيمة بائسة عقيمة.

الموقع: وهل اختلف الأمر اليوم؟

بيري: أرى اليوم تطورًا إيجابيًّا حيث تلاشت تدريجيًّا مُحرمات التفكير في المفاضلة بين أحد المعسكريْن، وميزة الجيل الجديد كامنة في امتلاكه أفضل ما في العالميْن إذا جاز التعبير. إذ تبنى الزملاء الناطقون بالإنجليزية تقاليد الفلسفة القارَّة، بينما تعلَّم أبناء المعسكر القادم من الفلسفة التقليدية شيئًا من الفلسفة التحليلية، كان الرافدان متجاوريْن وظهرت منهما أعمال فلسفية لامعة كثيرة.

الموقع: ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ما تزال هناك فلسفة ألمانية تمارس تأثيرًا قويًّا في العالم الآن؟

بيري: تجدر الإشارة في البداية إلى أن العبودية اللغوية أضيفت الآن إلى العبودية السياسية. ففي الجامعة بوجه عام يتحدَّث نصفُ الطلاب اللغةَ الألمانية بينما يتحدث النصف الآخر اللغة الإنجليزية، ويصدق الأمر نفسه على الفلسفة، فلو لم تنشر أعمالكَ باللغة الإنجليزية، فأنت بذلك تضع حياتك المهنية على المحك.

الموقع: كلامك طافح ببعض المرارة وأنتَ تتحدث عن الجامعة ككيان مؤسسي!

بيري: مُنيتُ بخيبات أمل كبيرة كما أخبرتك ولم ترُقْ لي الجامعة كمكان ذي اعتبار. لهذا السبب سأتركها الآن.

الموقع: هل للأمر علاقة بنجاحك الأدبي؟ فقد وزَّعتْ روايتك «قطار الليل إلى لشبونة» ما يربو على سبعمائة ألف نسخة، من المؤكد أن هذه النسبة ستجعل قرارك أسهل قليلًا.

بيري: يمكنكَ عيش حياة كريمة إذا تقاضيتَ معاشًا مبكرًا لأستاذ جامعي كما أنني لا أحتاج إلى كثير من المال. وهذا ما سأفعله إن لم تدرَّ عليَّ كتابة الروايات دخلًا وفيرًا. كل ما أريده هو تخصيص مزيد من الوقت للكتابة، فضلًا عن رغبتي في تعلُّم مزيد من اللغات. من غير المعقول الجهل بلغة بقعةٍ مهمة من العالم، لذلك سأتعلم اللغة العربية.

الموقع: هل تتوقع من تعلُّمها خيرًا أم شرًّا؟

بيري: أودُّ أن أتقن اللغة العربية فحسب، وسنرى ما يحدث لاحقًا.

* الترجمة خاصة بـ Boring Books

** يحتفظ المترجم بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمته دون إذن منه.