لا يُمكن لأحدٍ بلوغ السعادة من خلال أفكار مُسبقة، ينبغي للإنسان أن ينظر إلى السعادة كمنحةٍ ربانية، تروح وتجيء، وما يُسعدكَ اليوم قد لا يسعدكُ غدًا بالضرورة.

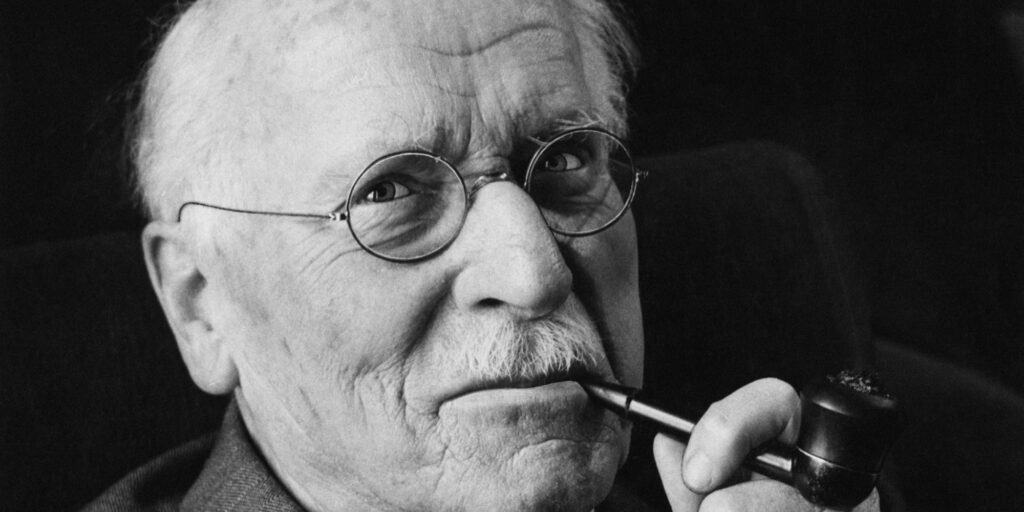

فـن العيش: حوار مع كارل جوستاف يونج

ترجمة أحمد الزناتي

نُشرت هذه المقابلة التي أجراها الصحفي البريطاني المقيم في سويسرا Gordon Young على صفحات جريدة صنداي تايمز في 17 يوليو 1960، مشاركةً في الاحتفال بعيد ميلاد بروفيسور يونج الخامس والثمانين (مواليد 26 يوليو). وقد ظهرت المقابلة بنصِّها الكامل في جريدة American Weekly (نيويورك) في 19 فبراير 1961، حيث حُذفت ونُقحت بعض الفقرات البسيطة. نورد المقابلة كاملة غير منقوصة.

يونج: ما الذي أخطط له في يوم عيد ميلادي؟ ولماذا أبقى بعيدًا عن الزوَّار، وعلى الأخص الأسماء المرموقة منهم؟ لأن أغلبهم ليس لديهم أدنى فكرة عما أتكلَّم عنه. المشكلة أنهم لا يكلِّفون أنفسهم عناء قراءة أعمالي لأنهم نخبة متكبِّرة. أنتَ تعلم أنني لستُ منغمسًا في أجواء المثقفين. فأنا فرد بنفسي.

أتعلم شيئًا؟ كان لديَّ زميل مفكِّر أميركي الجنسية آخـر هنا في يوم آخر. رحتُ أتحدَّث إليه مدة نصف ساعة دون أن ينبسَ بكلمة واحدة، ثم سـرعان ما لمعتْ عيناه ببريقٍ قويٍّ كما لو أن الشمس أشرقت داخل محجريهما وهتف مندهشًا: «بروفيسور يونج: لماذا ما تحكيه إليَّ ليس إلا تعبيرًا صرفًا عن الحسِّ الإنساني السليم؟».

كما قلتُ فالمشكلة أن معظم من يأتون لمقابلتي لا يجشمون أنفسهم عناء قراءة أعمالي. لم يقرأ أحدهم أعمالي قط. هل تعلم من الذي يقرأ أعمالي؟ لا يقرأها الأكاديميون المتخصصون، إطلاقًا، لأنهم يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء بالفعل. بل يقرأها الناس العاديون، بل أكاد أقول البسطاء منهم. ولِماذا يفعلون ذلك؟ السبب وجود حاجة ماسَّة في العالم إلى الدليل الروحي، أي شكل تقريبًا من أشكال الإرشاد الروحي. ولتنظر إلى مدى شعبية «علم التنجيم» اليوم. يقبل الناس على الاطلاع على التنجيم لأنه يقدم إليهم لونًا من ألوان الإلهام الذهني الذي يفتقدون إليه، ربما يكون لونًا ذا ضوابط محدودة، لكنه، على كل حالٍ، أفضل من لا شيء.

المحاور: على الرغم من أن الناس يعيشون حياة أطول هذه الأيام إلا أنهم يتقاعدون عند بلوغ سن الستين. فيُجبرون على الخمود والبلادة، بل والغرق في الوحدة أحيانًا. في اعتقادك كيف يُمكن لكبار السـنِّ التعامل مع فكرة الحياة على نحو أفضل؟

يونج: تبنيتُ منذ فترة طويلة فكرة الدفاع عن وجود مدارس للكبار. فنحن في النهاية نحاول تسليح جيل الشباب بالتعليم اللازم لتربيتهم لعيش حياة اجتماعية ناجحة، وهذا النوع من التعليم صالح حتى منتصف العُمر، لنقل مثلًا في المتوسط حتى سنِّ الخامسة والثلاثين أو الأربعين. أمام المرء اليوم الفرصة لأن يعيش مرَّتين في حياة واحدة.

يتخذ النصف الثاني في حياة عديد من الناس شكلًا يختلف اختلافًا هائلًا عن شكل النصف الأول من حياتهم، إلا أن هذه الحقيقة تبقى غالبًا ثاويةً في أعماق اللاوعي. لا يعي المرء أن أمواج الحياة المتصاعدة ترفع الشباب إلى قمم الأمان الاجتماعي والتحقق والنجاح، ولا يستطيع الإنسان في هذه المرحلة نسيان التجارب المريرة في حياته، والحياة ما تزال تفيض بالجِدة والطزاجة، وكل يوم يجدد أملًا في تحقق الأشياء المنشودة التي افتقدها المرء فيما مضى.

إنك حينما تـدنو من المنطقة المشؤومة لسنِّ الأربعين، تقف وتنظر نظرة سريعة إلى الماضي الذي راح يتراكم وراء ظهرك، فتدنو منك الأسئلة الصامتة سرًّا أو جهرًا وتسأل نفسكَ: أين أقف اليوم؟ هل تحققتْ أحلامي؟ هـل بلغتُ آمالي في عيش الحياة الناجحة السعيدة التي تخيلتها في ذهني قبل عشرين سنة من اليوم؟ هـل كنتُ رجلًا قويًّا، مُتسقًا مع ذاتي، رجلًا نشيطًا، ذكيًّا، جديرًا بالثقة، راسخًا بما يكفي لاغتنام فرص الحياة السانحة واتخاذ القرار السليم وأنا واقف في مفترق الطُرق؟ هل كنتُ أهلًا لتقديم الحل الأمثل للمكشلات التي وضعها القدر في طريقي؟ ثم يأتي السؤال الأخير: ما فرص إخفاقي مجددًا في تحقيق ما سبق أن فشلتُ في تحقيقه في الأربعين سنة الأولى من حياتي؟

المحاور: وبعدها؟

يونج: بعدها ما يلبث أن يفرض التغيُّر نفسه فرضًا مع بداية الشطر الثاني من حياتك، حيث يبدأ بوتيرة هادئة، لكنها وتيرة آخذة في النمو. فتكتشف أنكَ مهما حصلتَ على أشياء فلن تنظر إليها أبدًا مثلما كنتَ تنظرُ إليها وهـي بعيدة عنك، لأنها قد فقدتْ شيئًا من سـحرها ومن رونقها ومن جاذبيتها. فما كنتَ تراه بالأمس مـغـامرة أمسى الآن روتينًا عاديًّا.

حتى الزهور نفسها تذبل، ومن الصعب العثور على شيء خالد يدوم أبـد الدهـر. يتحول تأمل الماضي بروِيـَّة إلى عادة، مهما حاولتَ طرد الفكرة ومهما حاولت قمعها. مثل هذه الفكرة كمثل زوجة «أورفيوس» القادمة من العالم السفلي، الذي لم يقوَ على تجنُّب النظر إلى الوراء. وهو ما يمكنك أن تُطلق عليه اسم «عيش الحياة بالعكس»، وهي طريقة مميزة لكثير من الناس، طريقة يتبناها المرء في البداية بطريقة لاشعورية (لاواعية)، ثم يمضي المرء قُدمًا في الطريق المعتاد وعلى نحو أفضل من أجل تحسين صورة الماضي، كما لو أن سلوكك الذي يحمل تبعات أخطائك في الماضي، سيتغيَّر مستقبلًا. ولكن لو لم يكن كيانك واعيًا بهذه الطريقة في العيش فستتوقف طاقتك الروحية عن الانجذاب للتفكُّر في موضوعات الماضي مثلما كان الأمر في السابق، فتصير الحماسة روتينًا ويصير الشغف عادةً. ستنجح النظرة إلى الوراء في أن تُـريكَ جوانبَ ووجوهًا من ذاتك قد طواها النسيان، وستكشف لكَ عن حيوات فقدتها أو تجنَّبتَ عيشها. وكلما صارت حياتك الحقيقية في قبضة الروتين والعادة، قـلَّ رضاؤكَ عنها. ثم سـرعان ما تبدأ أخيولات العقل الباطن في اللعب، وهـو ما قد يكون مزعجًا اللهم إلا إذا طفتْ هذه الأخيولات على صفحة الوعـي في التوقيت المناسب. وقد تأخذ هذه الأخيلة مسار نكوص إلى مرحلة الطفولة والتي ثبتَ بالدليل ألا نفع منها على الإطلاق، ولا سيما في اللحظة التي يتوجـب فيها على المرء مواجهة المهمة الشاقة المتمثلة في خـلق غاية جديدة لمرحلة نضوجه. فإن لم يملك المرء سوى التطلُّع إلى الأشياء التي اعتادها فلن تصبح الحياة قادرة على تجديد نفسها. فتمسى حياة تافهة جامدة متصلبة، مثلها مثل امرأة لوط [النبي] التي لم تستطع تحويل عينيها عن الأشياء التي كانت تراها ذات قيمة آنذاك. على الرغم من ذلك ربما لا تخلو هذه الأخيولات اللا واعية من بذور إمكانيات حقيقية جديدة أو من غايات وأهداف جديدة جديرة بالسهر على تحقيقها. هناك دائمًا أشياء في انتظارنا، وعلى الرغم من الطغيان الساحق لدور التاريخ فالأشياء التي تنتظرنا ليست هي دائمًا الأشياء نفسها وكأنها جديدة تمامًا مثلها مثل الـبـشر أو مثلها مثل قطع البللور التي على الرغم من بساطة تكوينها، لكنها ليست دائمًا هي الأشكال نفسها.

ربما يسدي أحد كبارِ السـنِّ نصيحة بمجاراة الزمن وأن الزمن سيتكفَّل بأن يجـود عليهم بكل جديد، لكن مثل هذه النصيحة السهلة تسلِّم بفرضية أن الفرد المُسن قادر على فهم الأشياء الجديدة والوسائل الجديدة والطرائق الجديدة وقبولها، وهنا تكمن المشكلة: فالأهداف الجديدة تتطلَّب أعينًا جديدة كما تتطلب قلوبًا جديدة تتحرق إلى تحقيقها.

الحياة مُـخــيـبة للآمال غالبًا، وحتى أعــزُّ الأوهام إلى قلوبنا لا تبقى أبد الدهر. ما أسهل أن يردِّد المرء العبارة التالية: "plus ça change, plus c'est la même chose"، «أي كلما تغيَّرت الأشياء، صارتْ هي الشيء نفسه»، وهـي نتيجة تنذر بعواقب وخيمة، لأنها تقف حجر عثرة في مسار تـطـوُّر الحياة وتجـرُّ مشكلات جمة على المستويين الجسدي والذهني للمرء على حد سواء. فالرجل العقلاني الذي يؤسس توقعاته على الحقائق العلمية الإحصائية وحدها يغرق في دوامة حيرة حينما يضطر إلى مواجهة مثل هذه الحالات، لأنه يتجاهل العنصر الأهم، وهو أن الحياة ليست إلا توقعًا دائمًا، الحياة ظاهرة إحصائية عشوائية، والسبب أن الحياة هي حياة كل شخص بمفرده، وكل فـرد هو كيان مميز، فذٌّ، متفرِّد وليست «الحياة عمومًا»، فمثل هذه الحياة «عمومًا» لا وجود لها.

المحاور: وبِمَ تنصح إذن هذا الكائن المتفرِّد وهو يخطو عتبة سن الأربعين المشؤومة؟

يونج: أخشى من القول إن تعميق معرفة الذات صار ضرورة لا غنى عنها لاستمرار الحياة الحقيقية عندما تتقدم السنُّ بالإنسان، بغضِّ النظر عن مدى لاشعبية مسألة «معرفة الذات». فلا شيء أسخف ولا أحمق من تصابي العجائز، لأنهم يفقدون بذلك وقَارهم، الوقار الذي هـو ميزة التقدم في السنِّ.

ينبغي أن تتحول نظرة الإنسان من نـظرة إلى الخارج إلى نـظرة إلى داخل ذاته. فاكتشاف ذاتك يمدُّك بمعرفة كل ما أنتَ عليه، وما كان ينبغي أن تكون عليه، وكل ما تعيش بسببه وكل ما تعيش من أجلِه. إن ذاتك في مجملها كيان لا عقلاني، لكن هذا بالضبط هو ذاتكَ التي ينبغي أن تعيش تجربتها الخاصة غير المتكررة مع أحد. وبالتالي فكـل ما تعذر عليك في طبيعتك الشخصية هـو عنصر حياتي يجب أخـذه في الاعتبار.

فإذا وجدتَ في نفسك نزوعًا قويًّا، على سبيل المثال، إلى الإيمان بالله أو الإيمان بخلود الروح فلا تسمح بأن يعكِّر صفوها لغو من يُطلق عليهم «الملحدين». ولو وجدتَ في نفسكَ مـيلًا قويًّا لرفض المعتقدات الدينية كافة، فلا تتردد: أنكرها كلَّها وانظر أثر ذلك في صلاح حالكَ إجمالًا، وفي حالتك الذهنية وفي غذائك الروحي.

لكن حـذارِ من التفكير الطفولي: فسيان لو كنا ندعو ذلك الكيان المجهول المطلق «الإله» أو ندعوه «الجوهر»، لأننا في الحقيقة لا نـعرف هذا ولا ذاك حق المعرفة، لكن المؤكد أننا مررنا بتجارب مع كليهما، بيد أننا لا نعرف ما الذي يكمن وراءها.

المحاور: ومن ثمَّ فإنك تعتقد ألا طائل من أن يضع الناس آمالهم في فكرة «الحياة بعد الموت»؟

يونج: طالما أننا نفتقر إلى إمكانية إقامة الدليل عليها، فلا ضير في الإيمان بالحياة بعد الموت ولا ضير في الكفر بها. وتحت أيدينا تجارب تشير إلى الطريقيْن. المهم أن تعرف أي وجهات نظر تتفق مع طبيعتك، فثمة أفكار صحية وأخرى سامة، وثمة أفكار نافعة وأخرى مؤذية. فلا أحـد سيُـقـبِل على تناول طعام عسير الهضم، والإنسان العاقل ســيُعـرِض عن الأفكار والآراء التي لا تلائمه. ولو انتابك شك فاسعَ إلى التعلُّم من حكمة القدماء على مدار الأزمان. ستمدك هذه الحكمة بمعارف غزيرة عن الأفكار والقيم الأبدية الخالدة التي أفرزتها قريحة البشرية منذ العهود الغابرة. ولا يجوز للمرء أن يجفل مرتدعًا من الفكرة السخيفة القائلة بألا أحد يعرف حقيقة الأفكار الكونية القديمة مثل الله وخلود الروح وحرية الإرادة.

فمعيار «الحقيقة» هنا معيار مضل. إذ لا يملك المرء إلا أن يسأل إن كانت هذه الأفكار نافعة أم لا، وإن كان المرء يشعر بتحسُّن أحواله أم لا، وإن كان يشعر إن كانت حياته أكثر اكتمالًا وامتلاءً بالمعنى إرضاءً له أم لا. هذا هو بيت القصيد. لا تعطي «اللا أدرية» جوابًا شافيًا عن سؤال الحياة بوجه عام، لأننا نحتاج إلى وجهات نـظر عامة عن الأشياء التي لا نستطيع معرفتها، والهدف من وراء ذلك تلخيص تجاربنا الحياتية أو إشباع رغباتنا الساعية إلى معرفة الذات أو إلى تحقيق الاكتمال. ونظرًا لأن أحدًا لا يعرف ما الحقيقة على وجه التحديد، فلكل إنسان حـرية الأخـذ بهذه الأفكار أو تركها. لكنك ستشعر بالفرق لو كانت أفكارك أو معتقداتك متوافقة مع حكمة الكون التقليدية أو متعارضة معها، فلو اتفقتْ فستسبحُ معها محمولًا وسط تيار السلوك العقلي الغريزي، ولو عارضتَها فستكون واقفًا ضد التيار.

وللموقف السلبي الرافض أيضًا مزاياه، لأنه سيمنحكَ شعورًا بالرضا عن قدرتك على الوقوف أمام إغراء السقوط في مأزق التحيُّز الجماعي. وربما تهيئك هذه المعارضة تهيئة أكثر فاعلية، للوصول لاحقًا إلى قناعة راسخة، والعكس صحيح في حالة الفرد المتناغم مع أفكار زمانـه وبيئته دون أن يطرح على نفسه سؤالًا عن مدى صلاحيتها.

المحاور: غالبًا ما يُتهم جيل الشباب اليوم بتهمة وقوعهم في أسـر فلسفة اليأس.. ما رأيك في ذلك؟

يونج: السبب أن جيل الشباب اليوم، مسكونًا بمشاعر ثورية، صار يفهم ببساطة ما رفض آباؤهم ومعلِّموهم الاعتراف به صراحة أمام أنفسهم، وأقصد بذلك الإنكار والشكَّ في الأديان والمفاهيم الأخلاقية الموروثة. ففي ظلِّ غياب التفكير الفلسفي أقام جيل الآباء حياتهم على أسسٍ مادية عقلانية، مدعومين في ذلك بالتأثير الهائل للعلوم التجريبية. ولا أدلَّ على ذلك من مثال الفيزياء الحديثة التي اعترفت بالذرة كدليل على وحدة الكَون.

ربما يشبع ذلك رغبتنا المتشوقة إلى الوَحدة، الكليَّة، الاكتمال، لكننا نعرف اليوم أكثر من ثلاثين جُسيمًا دقيقًا يشكِّـلون وحدة الذرة، وهو ما يحدث بالضبط في علم الطبيعة [الفيزياء]، أي أنها لا تحقق وحدة كُلية أو اكتمالًا، وإنما تخلق التعددية والتشظي إلى عشرة آلاف شيء لو استخدمنا مصطلحات الفلسفات الشرقية، وهو ما يقف على طرف النقيض من الوحدة أو الكليَّة المنشودة بالنسبة إلى الفرد أو الكون. ينظر الآباء اليوم إلى أبنائهم وكذلك إلى سلوكهم الفضولي بفزعٍ هائلٍ، لكن الحقيقة أن الأبناء يعيشون تحت مظلة الحياة اللا واعية التي لم يعشها آباؤهم، الحياة التي لم يعرفوها، ولم يجرؤوا على خوض غمارها وأنكروا وجودها، بل أنكروها في بعض الأحيان على الرغم من معرفتهم بها. بل إنه حتى النظام التعليمي اليوم لم يكتشف أن معرفة سيكولوجيا الآباء أكثر أهمية من معرفة سيكولوجيا الأبناء لتحقيق الأغراض التربوية. وخليق بالآباء أن يَــــعــجَــبوا من سذاجتهم ومن جـهلهم بأنفسهم، وهما بدورهما حصاد ما غرسه جيل الأجداد، أي السذاجـة والجهل اللذين يحملان «اللاوعي» إلى مستقبل بلا ملامح. أما الجواب الذي أطرحه لحلِّ المشكلة فهو تعليم المُعلِّم أو مدارس الكبار الذين لم يلقِّنهم أحد دروسًا حول شروط الحياة الإنسانية بعد سنِّ الأربعين.

المحاور: ما العناصر الأساسية التي تراها لازمة، بشكل أو بآخر، لبلوغ العقل البشري سعادته؟

يونج:

1- الصحة الجسدية والذهنية.

2- المحافظة على العلاقات الشخصية والحميمية الطيبة، مثل العلاقات الزوجية، العلاقات الأسرية وعلاقات الصداقة.

3- التحلِّي بملكة الإحساس بالجمال في الفن والطبيعة.

4- بلوغ مستوى معيشي معقول وعمل مرضٍ.

5- أن يكون لدى المرء منظور فلسفي أو ديني قادر على مواكبة تقلبات الحياة.

ولا شك أن عنصري «المستوى المعيشي المعقول والعمل المرضي» يعتمدان اعتمادًا بالغًا على مدى عقلانية المرء فيما يأمله من توقعات ودرجة تحليه بالمسؤولية. فمن شأن الإفراط أن يخلق السعادة وأن يخلق التعاسة أيضًا. ومن ثمَّ يتحتم أن تسير وجهة النظر الفلسفية أو الدينية جنبًا إلى جنب مـع درجة نمط أخلاق عملية، فالفلسفة والدين وحدهما يصنعان معتقدًا مجردًا دونما أثر حقيقي. ربما تــطـول قائمة العناصر التي تخلق التعاسة! فما تـنفرُ منه وتكرهه يبدو رابضًا على عتبة دارك، بينما ما تنشدُه وتصبو إليه يبدو مراوغًا، وعندما تعثر على ضالتك في النهاية لا تستبعد ألا تكون خالية من العيوب.

لا يُمكن لأحدٍ بلوغ السعادة من خلال أفكار مُسبقة، ينبغي للإنسان أن ينظر إلى السعادة كمنحةٍ ربانية، تروح وتجيء، وما يُسعدكَ اليوم قد لا يسعدكُ غدًا بالضرورة. ومن ثم فجميع العناصر التي تفترض قدرتها على تحقيق السعادة بوجه عام، تحت ظروفٍ بعينها، قادرة على صنع التعاسة أيضًا. فلا التمتع بالصحة ولا الثروة ولا العلاقات الأسرية الممتازة بقادرةٍ على أن تصدَّ عنك الملل القاتل، الملل الذي قد يدفعك لأن تـرحِّب بتغيُّر الظروف القائمة لقهره، حتى ولو كان المرض.

المحاور: ومع ذلك فأنتَ من أشدِّ المؤمنين بإمكانية تحقيق السعادة داخل رابطة الزواج!

يونج: الزواج هـو البضاعة المعنوية الأشد مراوغة! أيًّا ما كان الأمـر ثمة شيء واحـد مؤكد: النهارات لا تحصى مثلها مثل الليالي، لكن طول اليوم واحد على مدار الحياة بأكملها. حتى تحقق السعادة مرهون بوجود قدرٍ من الظلام، بل إن كلمة «سعيد» ستخلو من المعنى لـو لم تعدلها كلمة «تعيس» في الكفة الثانية.

من المفهوم بالطبع أننا ننشد السعادة ونتحاشى مصادفات النحس التعيسة، على الرغم من أن منطق العقل يعلِّمنا أن مسعانا هذا لا عقلاني، لأنه يقضي على مآلات الأمور، وكلما بحثتَ عامدًا عن السعادة تأكدتَ أنك لن تعثر عليها. لذلك من الأفضل أن تأخذ الأمور على علَّاتها بهدوءٍ ورباطة جأش. وربما يحدث من حين إلى آخر أن تحمل لكَ حقيبةُ الحظ المملوءة بمزيج من هدايا القَدر الغثَّة والسمينة، شيئًا طيبًا أو حدثًا سعيدًا أو ممتعًا.

حينها انحنى بروفيسور يونج ملتقطًا قبعته وعصا المشي العتيقة من فوق العشب. بادرتُه بتعليق على النقش المحفور فوق مقبض العصا الفضيِّ الثقيل فأجاب د. يونج:

نعم.. إنه نقش صيني عتيق. انظر إنه يحمل صورة تنين، ذيلُه مزيَّـن بزهـرة تحتضن لـؤلـؤة ثمينة. هو تمثيل لـتصوُّر الخيميائيين القدماء عن الأفعى التي تأكل ذيلها، بينما التنين بطبيعة الحال هـو رمز الحظ السعيد عند أهل الصين. تحاول الأفعى دائمًا مطاردة الزهرة، فلا تتوقف عن الدوران مرات ومرات حول العصا، لكنها لا تفلح في الإمساك بالزهرة أبدًا، والسبب أن الزهرة فوق ذيلها. ألا تشبه الأفعى تلك النخـبة المتكبِّرة الذين كنت أتكلَّم عنهم؟

* الترجمة خاصة بـ Boring Books

** يحتفظ المترجم بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمته دون إذن منه