ترسيمات شبحية.. إيجلتون في مواجهة دريدا

ترجمة: مينا ناجي

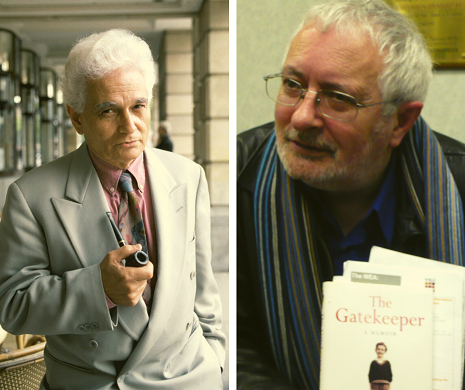

تقديم

المقال المترجم والرد عليه من كتاب «ترسيمات شبحيّة: حلقة نقاشيّة حول كتاب أطياف ماركس» (عن دار فيرسو، 1999، ط1). كتب الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا كتابه «أطياف ماركس» عن إرث كارل ماركس ومستقبل الماركسيّة عام 1993، أي بعد سقوط سور برلين وانهيار الايديولوجيا الماركسيّة حول العالم عام 1989، وهذه هي نقطة الهجوم الأساسية التي ارتكز عليها نقد الفيلسوف الإنجليزي تيري إيجلتون للكتاب والتي توسع منها إلى نقد فِكر التفكيكيّة ككل. أما الرد عليه فهو أجزاء متفرقة تتعلَّق بكلام إيجلتون داخل النَص المطوَّل الذي كتبه دريدا ردًا على جميع المداخلات المُقدمَة في الحلقة.

مثل كل خلاف «موقفي» هناك حِدة في الحوار مُغلَفة في شكل سخرية لاذعة من الطرفين، لكن ليس دافع اختيار الترجمة هو إظهار مَن مِن الفيلسوفين أفضل من الآخر، أو كسب الجدال في النهاية، بل تقديم نموذج أولي لخِلاف مَوقفي أساسي في قلب النظرية الماركسيّة منذ التسعينيات حين«"سقطت» تاريخيًا مقولات الماركسيّة الكبرى، تاركة من يؤمنون بها في مأزق صعب ومُحرِج. هذا الخِلاف استمر وتوسع وتطور إلى الآن، أي حتى اللحظة الحَرِجة التي يواجهها الكوكب جرّاء الآثار المدمرة للإيديولوجيا الرأسماليّة على البيئة والفئات المُستضعفة والمهمشة في كل مكان، وقد حمله على عاتقهم المفكرون الماركسيون وما بعد الماركسيين، ومعهم ومن قبلهم ما بعد البنيويين وما بعد الحداثيين.

المترجم

ماركسيّة بلا ماركسيّة

تيري إيجلتون

لا شك أن التفكيك الدريديّ كان مشروعًا سياسيًا من البداية، أو أن جاك دريدا نفسه كان رجلًا ينتمي لليسار، بمعنى غير محدَّد مناسب [لفلسفته]. لا أحد يعي الطبيعة الهيراركيّة الراسخة للنظام الأكاديمي الفرنسي يقدر أن يَغفُل القوة السياسيّة للتفكيك، كونها نبَتت بالأصل داخل حضنها غير المُرحِّب، مثل المهرِّج وسط الزُمرة شديدة العقلانيّة. داخل، لكن أيضًا خارج، بما أن دريدا نفسه (ما بعد-) كولونيالي جزائري يهودي-سفارديمي، وكانت لقاءاته المبكرة مع الثقافة العالية الباريسيّة الباردة كما يستشف الواحدُ، من نوع اغترابي بشكل غير مريح. الصِلة الجزائريّة، وسط أشياءٍ أخرى، قرَّبته من دائرة لوي ألتوسير المُحتفى بها في شارع دي أولم، وبالتالي إلى ماركسيّة جذَّابة في ضد-إنسانويتها، بينما في أوجه أخرى ما زالت شديدة الميتافيزيقيّة، بشكل متنافر مع ذوقه. لكن كثيرًا ما وُجِد دريدا مُصرِّا على الطبيعة المؤسَّسيّة لا مجرد النصيّة للتفكيكيّة، بحيث لا يكون مفاجئًا بالكامل أن اللقاء مع الماركسيّة، الذي أَعلَن بسخرية، قبل عقود مَضَتْ في مواقف[1]، بأنه «لم يجئ بعد»، قد وصل أخيرًا، بمعنى ما.[2] لقد استغرق وقتًا طويلًا بشكل غير معقول في مجيئه، كما قالت الممثلة إلى الأسقف[3]، وإنه، كما يعي هو نفسه جيدًا، وقت غريب جدًا للمجيء؛ لكن النقطة الواضحة عند الماركسي المُستَاء -أن دريدا تحوَّل للماركسيّة فقط حين أصبحت هامشيّة، وبالتالي أكثر إغواءً في اعتباره ما بعد البنيوي- هي بالفعل أكثر وضوحًا من أن يتم العمل عليها، إن لم يكن ذِكرها. إذا كان من الصعب مقاومة السؤال، في حزنٍ، أين كان جاك دريدا حين احتجناه، في ليل ريجان-تاتشر المُظلم الطويل، فإن قلّة عدد رفقاء الرحلة الماركسيين تَحرم الواحد من امتياز فحص الهَدية[4]، إن لم يكن ذبح العِجل المُسمَّن.

برغم هذا، هناك شيءٌ غنيٌ للغاية، وصادق بشكل مؤثِّر، بخصوص هذه النطَّة الدراميّة الفجائيّة إلى عَرَبة مُتوقفة. لأن «أطياف ماركس» لا يريد فقط أن يلحق بالماركسيّة؛ إنه يريد تجاوزها يساريًا بادعاء أن التفكيكيّة كانت طوال الوقت نسخة جذريّة من العقيدة. يعلّق دريدا: «التفكيكيّة لم يكن لها أبدًا معنى أو اهتمام، من وجهة نظري على الأقل، إلا كتجذير، وهو ما يعني أيضًا الاهتمام بـ تقليد ماركسيّة معينة، بـ (روح ماركسيّة) معينة». هذه مفاجأة سيئة بالتأكيد إلى جيفري هارتمان، أو ج. هيليز ميلر، أو الراحل بول دي مان، الذي كان سيقرأها بلا شك، جزئيًا، كما هي عليه: قطعة حاذقة من المراجعاتيّة الاستعاديّة retrospective revisionism التي بالكاد تنطبق على الظاهرة التاريخيّة المعروفة في كورنيل[5] أو كاليفورنيا بالتفكيكيّة، مهما كان مقدار تمثليها للنوايا (الحالية) لمؤسِّسها. ربما فهمها دي مان والكاليفورنيون بشكل خاطئ، وفي تلك الحالة من الغريب أن دريدا لم ينتهرهم على هذا الخطأ الفادح. بغض النظر عمَّا يودّ دريدا نفسه أن يظنه، فالتفكيكيّة في الحقيقة لم تعمل بأي صورة كماركسيّة متجذّرة -لا بد أنه يعرف ذلك- لكن بالأحرى كشكل مُصطَنع من السياسات النصّية في عصر كان يمتَن فيه الأكاديميون اليساريون، في غضون انزواء الاشتراكية، لصنف مُزاح من الانشقاق بدا أنه يقدم الفائدة المزدوجة لماركسيّة التفافيّة بطليعيتها المتبجِّحة، وفي نفس الوقت توليد حساسيّة شكّاكة سَحبتْ البساط من تحت أي شيء غير مفكَّك في رتابة مثل التضامن أو التنظيم أو الفعل السياسي المحسوب. كانت بالتالي شيئًا أشبه بهبة من الله إلى المُعارضين الشمال-أمريكيين، الذين كانت منافذهم للفعل السياسي ضئيلة للغاية، مُصدّقين على قصور ذاتي مَفروض تاريخيًا بتعابير برّاقة فائقة-الليبرتاريّة .

أظهرت التفكيكيّة دومًا وجهين للعالم، الأول إصلاحي حصيف، والآخر فائق اليساريّة جماليًا. كانت مشكلتها أن أسلوب تفكير الأول مقبول لكن غير مَشهدي؛ الأخير بهيج لكن غير معقول. لو أن موقفها ناحية الماركسيّة الأرثوذوكسيّة[6] ليس أكثر من إشعار ضد-دوجمائيّ ما، فمن الصعب تمييزها عن حِزمة التوجهات ضد-الستالينيّة المتداولة. هذه هي المشكلة في عمل، مثلًا، التفكيكي الأمريكي مايكل ريان الماركسيّة والتفكيكيّة، الذي يجادل في سبيل ماركسيّة غير-ميكانيكيّة متعدِّدة المستويات، ضد تأسيسيّة، غير ميتافيزيقيّة، مفتوحة النهاية، ديناميكيّة على منوال فقط عضو أصيل من الخمير الحمر يمكن أن يجده فاضح قليلًا. كيف تختلف الماركسيّة المُفكَّكة، قل، عمّا علَّمه الراحل ريموند ويليامز؟ لو كان للتفكيكيّة، على الناحية الأخرى، أن تكون أكثر من مجرد مراجعاتية مُتمركِسة أو صنف مُمِل من الليبراليّة-اليساريّة، فعليها أن تدفع ادعاءاتها ضد-العقلانيّة، ضد-النِظاميّة، ضد-الميتافيزيقيّة إلى حدود متطرفة من الأناركيّة المُبهرجة، وبالتالي تكتسب حيوية وحنكة معينة على حساب المخاطرة بخسارة بالغة في المصداقيّة الفكريّة. النوع الغِرّ من المقلدين، الذي ليس لديه الكثير سياسيًا لخسارته، يتجه عامة إلى الأسلوب الأخير للجدال؛ الأستاذ نفسه الجاد والمشتبك سياسيًا، الذي ينتمي إلى سياقات مثل أوشفيتز والجزائر، ألتوسير والمؤتمر القومي الأفريقي ANC وأوروبا الشرقيّة عوضًا عن إيثاكا أو إرفاين[7] يحود من أسلوب إلى آخر، التفلسف الصارم إلى التشعرن العجيب، كما يناسب غرضه. الأسلوب العجائبيّ متأصل في كلمات هذا الكتاب، فالسؤال البلاغي المُنغَّم بشكل مسرحي، يتعثّر بشدة على أعقاب الآخر في تركيب مُنسَّق بشكل مُنهِك، مانحًا نفسه للمحاكاة الساخرة. ماذا يعني، الآن، قضم الجزر؟ لماذا هذا الجمع؟ هل يمكن أبدًا أن يكون هناك أكثر من واحدة منهم؟ هل يمكن لهذا السؤال حتى أن يكون له معنى؟ هل يمكن للواحد حتى أن يتحدث عن «قضم» الجزرة، وإذا كان كيف، لماذا، إلى من، بأي طَويّة أنطو-تيليو-ثيولوجية؟

الجفاف العالي لأسلوب دريدا الأدبيّ – «اللعبية» الفرنسيّة هي شأن عالي-النبرة بشكل سيء السُمعة- يعكس دينًا باقيًا إلى العالم الأكاديمي الذي تحداه بشجاعة كبيرة. لكن ليس هناك شك في العاطفة السياسية العاملة في هذا الكتاب. لو أصبحت الماركسيّة أكثر جاذبية إلى دريدا بسبب هامشيتها، فهي أيضًا جذابة أكثر في ضوء بدائلها السياسيّة المُنفرة. إنه منفعل إلى حد الغليان من الانتصاريّة المتغطرسة للنظام العالمي الجديد، ويطارد بلا هوادة فوكوياما البائس عبر سلسلة من الصفحات الحانقة بشكل مثير للإعجاب. لو أن نقده أقل أصالة بكثير، قل، من مقال بيري أندرسون عن الموضوع، فإنه شهادة بليغة على الراديكاليّة المتينة لمؤلفه. مع ذلك، فالحقيقة هي أن دريدا - انظر دفوعه المخاتلة بشكل مُحرِج عن دي مان المُتعاوِن [مع العدو المُحتَل] - لم يكن أبدًا في أكثر حالاته إبهارًا حين يكون في أكثر حالاته السياسيّة وضوحًا. كلامه المنحوت المُبهم هنا عن «القوى العلمو-عسكرية والتيلي-تكنو-إعلامو- اقتصاديّة»، وهو نوع من الشتيمة الفرانكفورتيّة-المتأخرة[8] الرثَّة، يتضاد بوضوح مع دقة استطراداته الفلسفيّة في أماكن أخرى. في أماكن أخرى وليس هنا -لأن ما لدينا في هذا النَص، بوجه العموم، هو خطاب سياسي من النوع الذي يقوله غير مُختص متوسط الذكاء، وبلاغة فلسفيّة، عن الطيفيّة والمسيانيّة[9]، أكثر حذاقة وأقل إقناعًا بكثير في نفس الوقت. يتواجد المستويان متلاصقين دون أن يتفاعلا على نحو ملائم أبدًا؛ الأول ملتزم لكنه بالأحرى بسيط، والآخر مثير لكنه مُتلاش. إنهما يقدمان وجها دريدا، المهاجر [émigré] والآمر الفعلي [éminence grise] اللذين فشلا حتى الآن في الاندماج في صوت مُتجانس بشكل مُقنِع - لكن كيف يمكنه أن يتمنى هذا؟

هناك نوع مُزعِج من المؤمنين يلتزم بما يؤمن به حتى يقابل آخر يحمل نفس الالتزام. عند هذه النقطة التي يواجه فيها ببعبع «أرثوذوكسيّة»، يبدأ التراجع بعصبية، أو على الأقل التحفُّظ. هناك قدرٌ من هذه الانحرافيّة المُراهِقة عند دريدا، الذي يبدو أنه يشعر مثل العديد من ما بعد الحداثيين (إنه أمر يتعلق بالحساسيّة لا القناعة المُعقلنة) أن السائد بحكم الواقع شيطاني والهامشي ثمين بحد ذاته. واحدة من شروط المعادلة ما بعد الحداثية، غير المُفكِّرة، بين الهامشي والإبداعي، بعيدًا عن النسيان المُستَلزم لتلك الجماعات الهامشيّة مثل الفاشيين، هي اندحار الحركات السياسيّة التي هي شعبية ومُعارِضة في نفس الوقت. علامة الراديكالي الأصيل هي الرغبة القلبيّة للتوقف عن ضرورة أن يكون معارضًا عنيدًا، العاطفة التي من الصعب تخيلها عزيزة على قلب التفكيكي. إذا وافق الواحد وجهة النظر في رد جيمس جويس على دعوة للعودة إلى جمهورية إيرلندا المستقلة حديثًا – «حتى أكون منتقدها الأول؟» – فأنه يُدرج أيضًا الانغماس في الذات.

أصعد دريدا الآن الماركسيّة على متن السفينة، أو على الأقل سحبها لمنتصف السُلَّم، لأنه مُغتاظ تمامًا من الرضا الليبراليّ-الرأسماليّ عن الذات؛ لكن هناك أيضًا شيءٌ انتهازي بشكل لا يمكن تجنبه في ميثاقه السياسي، الذي يريد أن يستغل الماركسيّة كنقد، انشقاق، أداة هجوميّة مُلائِمة، لكن أقل رغبة بكثير في الاشتباك مع إيجابيتها. ما يريده، في واقع الأمر، هو ماركسيّة بلا ماركسيّة، ما يعني ماركسيّة بحسب شروطه الاستحواذيّة الجذابة الخاصة. «سنشعر بالإغراء لتمييز هذه الروح النقديّة الماركسيّة ... في آن عن الماركسيّة كأنطولوجيا، كنظام ميتافيزيقي أو فلسفي، كـ(ماديّة جدليّة)، عن ماركسيّة كماديّة تاريخيّة أو منهج تاريخي، وعن ماركسيّة مَدموجَة في جهاز حزب، دولة أو أممية عمَّالية». لن يكون صعبًا ترجمة هذا إلى نبرات أنجليكانيّة ليبرالية (بلمسة كاريكاتوريّة مُناسبة): علينا تمييز روح المسيحية عن تلك الحمولة الميتافيزيقيّة مثل وجود الله، إلوهية المسيح، الدين المنظَّم، عقيدة القيامة، خرافة الإفخاريستيّة وما إلى ذلك. أو: يمكن للواحد أن يتمنَّى تمييز روح التفكيكيّة عن العِدَّة الفكريّة الكئيبة لـ «الكتابة»، «الاختلاف»، «الأثر»، الدوريات والمؤتمرات المُنظَّمة، مجموعات القراءة الرسميّة، حركات إدراج تدريس الفلسفة في المدارس الفرنسيّة وهكذا. يمكن تمامًا الموافقة على روح الهون Huns[10]، بكل شِدتها المُحبَّبة مع استهجان ما تورطوا به فعليًا. لو يظن دريدا، ويبدو أنه كذلك، أنه يمكن أن تقوم اشتراكيّة فعّالة بلا تنظيم، وأجهزة، وعقائد وبرامج مُصاغة جيدًا إلى حد معقول، فهو فقط ضحية نوع من الفانتازيا الأكاديموية ظنّها خطأً، بطريقة ما، ضد-ستالينيّة مُتنوِّرة. (ليس لديه، في الواقع، أي تحليل مادي أو تاريخي للستالينيّة، كمقابل لرفضها الأخلاقي، على خلاف العديد من التيارات الماركسيّة الأرثوذوكسيّة). الحقيقة هي أنه غير مهتم باشتراكيّة فعّالة على الإطلاق. التفكيكيّة، بانشغالها بالزلَّة، الفشل، التناقض المنطقي، عدم الاتساق، عدم التمام، شكَّها فيما تحقَّق، فيما هو متكامل أو مُسيطر، هي نوع من المكافئ الفكري لالتزام يساري غامض بالمستضعفين، ومثل كل تلك الالتزامات ترتبك حين يصل من تدافع عنهم إلى السُلطة. ما بعد البنيويّة لا يعجبها النجاح، وهو موقف يسمح لها باستبصارات مضيئة بشكل رائع بصدد ادعاءات النصوص الأدبيّة المتجانسة أو الهويات-الذاتيّة الأيديولوجيّة ويتركها بموطئ الخطأ قليلًا في وجه المؤتمر القومي الأفريقي.

لا مبالاة دريدا تجاه تقريبًا كل التمظهرات التاريخيّة أو النظرية الفعليّة للماركسيّة هو نوع من التعالي transcendence الفارغ − تلفيق تفكيكي نموذجي لموقع بديل ما يترك قضية الواحد الخاصة منيعة فقط بقدر خلوها من المحتوى. نفس الشيء تقريبًا يمكن قوله عن مِسْيَانِيته الشكلانية الفارغة بشكل غريب، التي تفرِّغ هذا التقليد اللاهوتي الغني من محتواه وتحتفظ بنبضه الشبحي فقط، ما يماثل تقريبًا كافكا الذي (كما يعلِّق فالتر بنيامين) تُرك دون شيء إلا أشكال قابلة للانتقال من تقليد تقلص إلى لا شيء. العاطفة السلبيّة النقديّة لسياسته في هذا الكتاب هي عاطفة تستوجب بحق إحراج كل أكاديمي راديكالي التفكيكيّة بالنسبة له شكل جذّاب من شكوكيّة اعتياديّة، أو حتى طريقة أخرى للحفاظ على التقليد الأدبي حيًا بالتهادي عبره مرّة أخرى، هذه المرّة بمشرط في اليد.

بدلًا من غناء قدوم مِثَال الديمقراطيّة الليبراليّة وسوق الرأسمالي في نشوة نهاية التاريخ، بدلًا من الاحتفال بـ «نهاية الإيديولوجيات» ونهاية الخطابات التحرريّة الكبرى، دعونا لا نهمل أبدًا هذه الحقيقة العيانيّة الواضحة، المُشكّلة من مواقع متفرقة لا تُحصى للمعاناة: لا درجة من التقدم تسمح للواحد تجاهل أنه لم يسبق من قبل، بالأرقام المُطلقة، أن هذا الكم من الرجال والنساء والأطفال قد قُهر وجوِّع واُبيد على الأرض.

هذا ليس من الأشياء التي يمكن أن تسير جيدًا في إيثاكا أو إيرفاين، حيث تعلموا قبل وقت طويل أن الإيديولوجيا قد انتهت والخطابات التحرريّة الكبرى توقفت لحسن الحظ.

وما الذي يقابله دريدا، في الفقرة التالية فورًا، بهذا الوضع الرهيب الذي يشجبه بشكل رائع؟ «أمميّة جديدة»، واحدة «بلا مكانة، وبلا لقب، وبلا اسم... بلا حزب، وبلا بلد، وبلا مجتمع قومي...» و، بالطبع، كما يدرك الواحد في مواضع أخرى بالكتاب، بلا تنظيم، وبلا أنطولوجيا، وبلا منهج، وبلا جهاز. إنها الفانتازيا النهائيّة لما بعد البنيويّة: معارضة بلا أي شيء نظامي في فظاظة أو «أرثوذوكسي» في رتابة كمعارضة، انشقاق يتخطى كل خطاب يمكن صياغته، وعد سيخون نفسه في فعل تحققه، انفتاح متحمس دومًا للمسيا الذي كان من الأفضل ألا يخذلنا بفعل أي شيء محدد مثل المجيء. أطياف الماركسيّة بالفعل.

ماركس وأولاده

جاك دريدا

(2) نزع التسييس، إعادة التسييس. ماذا ينبغي أن يأتي بعد هذا التفكيك للـ «أنطولوجيا» الماركسيّة؟ في نظري، بالضبط عكس نزع التسييس، أو اضمحلال الفعاليّة السياسيّة. بالأحرى، الهدف، كما أراه، من إعادة الفحص الجذري للطروحات التي تضم العلاقة بين «ماركس»، والنظرية، والعلم والفلسفة، هو تقديم بوادر حساب للإخفاقات التاريخيّة الكارثيّة على المستوى النظري والسياسي معًا، وأيضًا لإحداث نوع مختلف من إعادة تسييس إرث معين من ماركس. أولًا، عبر تحويل هذا الإرث ناحية بُعد للسياسي مجردًا من كل شيء قد لَحَم – للأفضل لكن خاصة للأسوأ، في حداثتنا- السياسي إلى الأنطولوجي (في المقام الأول، إلى تصور معين عن الفعاليّة أو الوجود-الحاضر للكوني مُصاغًا وفقًا للدولة، والمواطنة الكوزموبوليتانيّة أو الدُولي مصاغ بحسب الحزب).

أما بالنسبة للكوارث التي سميتها توًا بشكل مُضمَر للغاية، التي هي، أكرِّر، كوارث نظريّة-و-سياسيّة، فينبغي أن تزعجنا، ألا ينبغي عليها ذلك؟ ألا ينبغي أن يعطوا أفكارًا -قلّة، على أي حال- لكل الماركسيين المُعتمَدين الذين ما زالوا مستعدين للتغاضي عن دروس من الأعليين؟ للماركسيين الشرعيين، وأولئك الذين لدينا تشريعاتهم [وتماثيلهم[11]]، لكل هؤلاء الذين ما زالوا يعتبرون أنفسهم مُخَولين أن يشبعوا ولعهم للمفارقة على حساب الحلفاء صِعاب المراس هؤلاء الذين لم ينضموا إليهم منذ البداية في أرثوذوكسيّة نومهم الدوجمائي؟ للماركسيين الرسميين الذين يتصرفون كالأطفال صِعاب المراس مع الحلفاء صِعاب المراس، حين يبذل الأخيرون قصارى جهدهم كي لا يستسلموا مرَّة أخرى، بعدما وقعت الكارثة، إلى أسوأ أنواع الإذعان -نظريًا وسياسيًا؟ بالتأكيد، في الكتاب الحالي، في أي حدث (هذا هو سبب كوني راضيًا وممتنًا للاشتراك فيه)، تيري إيجلتون هو، لحسن الحظ، «الماركسي» الوحيد (وتقريبًا الأخير) من هذا الطراز. إنه الوحيد (عمليًا الوحيد وعمليًا الأخير) الذي يحافظ على تلك النبرة الانتصاريّة رابطة الجأش. يستطيع الواحد فقط دعك عينيه في عدم تصديق والتعجب أين يجد الإلهام، العجرفة، الحق. ألم يتعلم أي شيء على الإطلاق؟ أي حق تملُّكي ما يزال يجب حمايته؟ أيّة حدود ما يزال يجب حراستها؟ إلى من يفترض انتماء «الماركسيّة»؟ هل ما تزال الحِكر الخاص أو الملكيّة الشخصيّة للذين يدّعون أو يَعلِنون أنهم «ماركسيون»؟

(…)

لو كان همِّي الطاغي «مصالحة» ما، لكنتُ تقدمتُ بشكل مختلف تمامًا. لم أكن لأستشرف، كما فعلت بوضوح، ما كان يحدث بالفعل أكثر مما لم يفعل – أي أن أطياف ماركس فوق كل شيء سيخفق في إرضاء هؤلاء «الماركسيين» الذين ثُبّتوا بأريحيّة في مواقعهم التملكيّة، وتماهوا بنفسهم مع نفسهم. تحديدًا لأن الأمور ليست بسيطة، ولأن هذا الكتاب لا يأتي من العدو. من عدو يمكن التعرف عليه. كان تحديدًا عبر ترقب ردود أفعال – متنوعة، بالتأكيد، لكن، في هذه النقطة، متشابهة ومتوقعة للغاية- الماركسيين التملكيين (على سبيل، إيجلتون، وسبيفاك، وأحمد)[12]، الذين يحرسون الأرثوذوكسيّة كما لو أنها ميراث أبوي، أني أعلنتُ:

«ما نقوله هنا لن يرضي أحدًا. لكن من قال أبدًا إن أحدًا عليه التحدُّث أو التفكير أو الكتابة على الإطلاق من أجل إرضاء أحد آخر؟ وإذا فسَّر الواحد الإيماءة التي نخاطر بها هنا بصفتها التحاقًا-متأخرًا-بالماركسيّة، فقد أساء الفهم بشكل فادح. صحيح، على أية حال، أني سأكون اليوم، هنا، الآن، أكثر اعتبارًا من أي وقت مضى لمناشدة سوء التوقيت [contretemps] أو البقاء غير متماشٍ، وأيضًا إلى أسلوب مفارقة زمنية أكثر تجليًا وضرورة من أي وقت مضى. من الآن أسمع الناس تقول: «اخترت وقتًا جيدًا لتحية ماركس!» أو: «حان الوقت! لم كل هذا التأخير؟» أؤمن بالفضيلة السياسيّة لسوء التوقيت...»

(سأطلب أيضًا أن يتم قراءة ما سبق وتلى، على الأقل حتى «أنا لستُ ماركسيًا... ومن ما يزال يقدر أن يقول أنا ماركسي؟») بكتابة ما سبق، دون وضع هذا أو ذاك «الماركسي» المعين في ذهني، بلا شك كنتُ أرى بالفعل عدم الرضى أو السَورة المتوقعة جدًا ممن نصبوا أنفسهم ماركسيين مثل إيجلتون أو أحمد. كان المنطق/الترتيب-الزمني [chrono-logic] لسوء التوقيتات، لو أقدر أن أقول ذلك، سابق البرمجة. مثالان:

1- سوء التوقيت بحسب إيجلتون: يقول إيجلتون «إنه من الصعب»، «مقاومة السؤال، في حزنٍ، أين كان جاك دريدا حين احتجناه؟» لكن أليس علينا أن نجاهد كي نوفِّق بين هذا الاتهام بـ «سوء التوقيت» وتهمة «الانتهازية» الملقاة من نفس المؤلف؟ - لأن إيجلتون يتهمني بالانتهازية والعكس في نفس الوقت، كما بالعوم عكس التيار فقط من أجل أن «أستغل الماركسيّة كنقد، انشقاق...» هذه الانتهازيّة التناقضيّة، غير قابلة للتقويم، ستبدو إذن أنها تجعلني أفعل بالضبط عكس ما هو مؤاتٍ لفعله في اللحظة المناسبة، اللحظة التي طال انتظارها. سأظهر كانتهازي ذي حس ضعيف بالتوقيت! التفسير الوحيد الممكن (متهافت قليلًا بالنسبة لماركسي، ربما يُتفَق على ذلك) سيبدو نفسي-شخصاني، أو حتى مسألة خواصي أو اضطراباتي الشخصيّة: «الانحرافيّة المراهِقة» الخاصة بي. [21] هذه الفرضيّة تجعلني ابتسم -و، كما سيقول أحمد، أكاد أكون مستمتعًا منها. لأن ما الذي، لدى إيجلتون في النهاية ضد الانحرافيّة المراهقة؟ هل يجيِّش من أجل عودة للطبيعي [normalcy] قبل كل شيء؟ للتطبيع [normalization]؟ هل ثَورِيه النموذجي هو البالغ الطبيعي، المُعافى من كل انحرافيّة؟ من أي أنواع أخرى من الانحرافيّة أيضًا؟ فور أن يبدأ الواحد في تقريظ شكل من الانحرافيّة، فليس من الصعب أبدًا تمديد القائمة. لكن حتى بافتراض أن هذا الفرضية النفسانيّة تأخذ في اعتبارها رذائلي الشخصيّة، فالنطاق قيد النقاش، كما يعي إيجلتون جيدًا، يتجاوز شخصي. حتى لو اهتم قارئ واحد فقط بي، فلا بد من نِقاشه هو أيضًا بحسب «الانحرافيّة المراهقة». وإذا مال الكثير من «المراهقين المنحرفين» في العالم إلى هذا الجانب عوضًا عن ذاك، فينبغي على «الماركسي» أن يتعجب ماذا يحدث - في العالم بأسره، ليس في عالم دوافعي المُختلّة. ينبغي عليه البحث عن تفسيرات غير الحُيُود اللبيدي لمؤلف لا يكبر بالجلال المطلوب. لأني أشك أن إيجلتون يلومني في النهاية على أني لا أكبر سريعًا بشكل كاف، أني أكبر بسوء توقيت.

هامش رقم [21]: توازن المقطع يحمل أيضًا إعادة قراءة: لقد استشهدتُ به إلى هذه النقطة من أجل توكيد -بجانب التلخيص، النفسانيّة العتيقة للتفريق بين «الحساسيّة والقناعة المُعقلنة»- التأثير البلاغي المبتغى، في هذه المجادلة، عن طريق استجداء-التناظر [analogiste]، إحالة مُلَوِثة إلى هامشيّة «فاشيّة». فلأدع القارئ يحكم: الإيعاز ليس أقل من أني غير حساس إلى تهديد الفاشية، وبذلك أني لست يقظًا في مقابل الفاشيّة وبالتالي أني أميل أن أكون غير حاسم في وجه الفاشية. لكن، فوق كل شيء، لقد استشهدتُ بهذا القدر من المقطع من أجل استرجاع أن الخطأ القاتل، الديماجوجي، السطحي، في خلط عملي (أو حتى «التفكيكيّة» عامة) مع ما بعد الحداثة هو خطأ دال، عند إيجلتون كما عند أحمد أو لويس، على الفشل الذريع في القراءة والتحليل. سوء الفهم الأساسي هذا قد يجيز بذاته قطعي كل حوار آخر حتى يتم عمل «واجب» معين. لكن هذا ليس الطريق المأخوذ، وقد فات الأوان لأخذه.

(…)

هامش رقم [22]: زمنية التسارع في القراءة أو الكتابة هذه تبدو إذن مُميِزة لهؤلاء الماركسيين المعتادين على انتقادي لأني كنتُ بطيئًا للغاية في الكلام عن ماركس: إيجلتون الذي استشهدتُ به لتوي، هو مثال في محله، مثل سبيفاك وآخرين عديدين. هم وأنا، بالفعل، لدينا طرق مختلفة في التعامل مع الوقت وسوء التوقيتات. لا نفعل شيئًا بنفس السرعة، وهو -أقول هذا بجدية تامة- المصدر الرئيسي لكل سوء التفاهمات تلك. نحن لا نقرر بنفس الطريقة أية مواقف تستدعي التصرف السريع وأية تحتاج، على العكس، أن يأخذ الواحد وقته، أكبر قدر ممكن من الوقت.

(…)

أنا أيضًا مبغوت من حماسة معينة للحديث عن أطياف ماركس أو عملي عامة كما لو كان مجرد عينة، لحظة أو مثال على «نوع» ما بعد الحداثة أو ما بعد البنيوية. هذه مفاهيم مُحيطة حيث يحشر العامة الأكثر ضحالة (و، أغلب الأحيان، الصحافة واسعة الانتشار) كل شيء تقريبًا لا يعجبهم أو لا يفهمونه، بداية بالـ «التفكيك». أنا لا أعتبر نفسي ما بعد بنيوي أو ما بعد حداثي. شرحتُ مرارًا لِمَ أكاد لا أستخدم أبدًا هذه الكلمات، إلا لقول إنها غير مناسبة لما أحاول فعله. لم أتحدث أبدًا عن «إعلانات نهاية جميع السرديات الكبرى»، ناهيك عن إقرارها.

(…)

كلمة إضافية عن فوكوياما، وثلاثة تذكيرات موجزة.

1- لم أسع أبدًا لمنافسة بيري أندرسون، الذي لم أعرف وقتها نصّه الصادر حديثًا في تلك الأثناء. لم أحاول أن أكون أكثر «أصالة» (إيجلتون) أو أقل «تقليدية» (أحمد) من أندرسون في نقدي لفوكوياما. أشير بطريقة عابرة أن الماركسيين الاثنين في هذا السِفر اللذين يظهران المَيل الأعظم ناحية «تملُّكيّة ناحية ماركس»، هذين اللذين، أود القول، الأكثر حفاظًا على الإرث الأبوي، هما أيضًا اللذين بدءا بالدفاع عن وحماية -كما لو كان هذا محل نزاع- حقوق، وأولوية، وامتياز «أول» ناقد ماركسي بشكل رسمي لفوكوياما: بيري أندرسون.

2- لم أطرح ببساطة نقدًا داخليًا لفوكوياما؛ أشرتُ أيضًا إلى التأثيرات السياقيّة والمنطق السياسي المتحكمين في استقبال واستغلال كتابه. علاوة على ذلك، لو كان سينسب الفضل لأندرسون، كما يقول أحمد، في التعرّف على «أي نقاط قوى كانت هناك في حجج فوكوياما»، لم أفشل، من جانبي، في الإقرار بأن «هذا الكتاب ليس سيئًا أو ساذجًا كما قد يُدفع الواحد للتفكير بسبب الاستغلال المَسعور الذي يُقدمه كأرقى نموذج إيديولوجي للرأسمالية المنتصرة في ديموقراطيّة ليبراليّة...»

3- بالنسبة إلى إشكال نهاية التاريخ، إلخ، بالرغم من أن ليس لدي شيء ضد قراءة أندرسون (منذ متى على الواحد أن يندم على كل تلاقٍ مع ماركسي؟)، الحُجَّة التي أقدمها هي، في تصميمها الإجمالي وتفاصيلها، منسوجة في مادة وغاية كتابي -الذي، سيُضمن ذلك، غير أندرسوني تمامًا. تعقُّلي مربوط بخيوط كثيرة إلى منشورات سابقة (تخصني بالطبع – وهي أكثر بكثير بالنسبة لي لكي أذكر غير عن نبرة أخروية...[13] - لكن، خاصة، تلك الأخريات التي لم تُذكَر أيضًا، منذ الخمسينات فصاعدًا!) التي ليس عندي الجَلَد ولا المساحة كي أعيد بناء خُصَلها المتشابكة. كما ينبغي عليّ أن أفعل مجددًا، نظرًا لضيق الوقت والمساحة، و، للأسف، أكثر من مرّة، سأكتفي هنا بدعوة القرَّاء المهتمِّين أن يعيدوا قراءة هذه النصوص من أجل تكوين حكمهم الخاص، لو فقط على خصوصية كل جدال منهما. لكن، بصراحة، لا أظن أن نقد أندرسون لفوكوياما، حتى لو كنت قرأته في ذلك الوقت، كان سيقنعني بلا جدوى أو تقليدية نقدي. فلندع للقارئ الحكم.

(…)

هامش رقم [25]: ليست مصادفة أن إيجلتون أيضًا يجعل من الأدب شِكاية، أو نقطة في لائحة اتهامه. بأكثر طريقة أكاديمية أو، بالفعل، مُحافِظة يمكن تخيلها، يشجب لغتي »الشِعرية»، قليلاً كما لو كان ينبغي على الواحد ألا يَخلِط بين الأنواع والتخصُّصات أو يَسرح إلى القِسم الخطأ. صحيح، ما لا يعجبه بخصوص «شعرنتي» هو أنها «عجيبة». إنها «عجيبة» لأنها تمنح نفسها للمُحاكاة الساخرة. بالفعل، أفضِّل أن أترك للقارئ أن يحكم. لهذه الغاية، أود دعوته لإعادة قراءة ما سبق وتلى فورًا الاتهام بـ «التَشعْرُن العجيب». لأزيد من الشعر بيتًا، لجأ إيجلتون إلى تكتيك معروف لكن بالأحرى غير مُقنِع، لائمًا إيَّاي على «المُقلدين» الذي يقابلهم بـ «الأستاذ نفسه الجاد والمشتبك سياسيًا، الذي ينتمي إلى سياقات مثل أوشفيتز والجزائر، ألتوسير والمؤتمر القومي الأفريقي ANC وأوروبا الشرقيّة عوضًا عن إيثاكا أو إرفاين».

كيف أرد على هذه الإستراتيجيّة؟ أجدها غير مقبولة، حتى لو كان أحمد، من جانبه، كريمًا للغاية ليقول إني يجب ألا أُساءَل عن الذين «يستدعون اسم[ي]». هذه الإستراتيجيّة غير مقبولة ليس فقط لأن التفرقة بين «المعلم» و«المقلد» موضع شبهة كبيرة في عيني (لألاف الأسباب، التي بعضها، تحديدًا، سياسي)، لكن أيضًا لأني لا أعرف «من» يكون هؤلاء «المقلدين» وما الذي زُعم أنهم قالوه وفعلوه؛ تحت غطاء الظُلمة، اُتهموا بكل الخطايا في الخليقة، بالرغم أن لا أحد منهم أو من خطاياهم قد سُمِّيت، ونحن لم يُقدَّم لنا مناقشة أو جدال عقلاني عن نَص.

سأقول الشيء نفسه لأحمد حين يوبِّخ، لا «المقلدين»، بل «الدريديين» («أيًا كانت التحفظات الأخرى التي عندي على عمل دريدا وتأثيره [أكثر على الدريديين، في الواقع، عنه هو]، لم أفكرًا أبدًا فيه كرجل اليمين»). شكرًا جزيلاً لك. ينبغي على الواحد قراءة أيضًا المقطع الذي يلي؛ إنَّه يحلَّني من «التماس صُحبة اليمينيين». تترك الكلمة التي يؤكدها المؤلف اشتباه متوارٍ مفاده أني لو لم ألتمس تلك الصُحبة، فمع ذلك ربما أكون قد وجدتها. بفرض أن ذلك يمكن استعراضه، ينبغي على الواحد استعراضه، أي، إثباته، لكن أيضًا ليطمئِن نفسه، أيضًا، في نفس الفعل، أنه استطاع تجنُّب هذه «الصُحبة» المشبوهة. المهمتان متساويتان الصعوبة. في كل مكان، وخاصة في الأكاديميا، يجد عدد كبير من «الماركسيين» أنفسهم «في صحبة» القوى الأكثر محافظة. سأذهب حتى أبعد من «في صحبة»، وأتكلم عن «تحالف»، أحيانًا أكثر من «تحالف موضوعي»، كما أعتدنا القول ليس منذ وقت طويل مضى.

(…)

هامش رقم [29]: إيجلتون مقتنع بلا شك أن بالبراعة والبهاء والأناقة المعترف عالميًا أنه يمتلكهم، قد وقع على عنوان («ماركسيّة بلا ماركسيّة») الذي هو ومضة من خفة الظل، رَشقة تهكميّة، نَقد ساخر مُهلِك، موجَّه إليّ أو، على سبيل المثال، بلانشو[14]، الذي يقول عادةً – ناقشت هذا مطولًا في مكان آخر- «س بلا س». يعرف كل «ماركسي جيد»، على أية حال، أن لا شيء أقرب لماركس، أكثر إخلاصًا لماركس، أكثر «ماركس»، من «ماركسيّة بلا ماركسيّة». هل نحتاج هنا إلى التذكير أن الماركسيّة بلا ماركسيّة تلك كانت، قبل كل شيء، ماركسيّة ماركس نفسه، لو هذا الاسم ما زال يعني أي شيء؟

(…)

دعوني أقتبس مرّة أخرى، من بين حشد الفقرات الشبيهة في أطياف ماركس، الصفحة التي رشحتها بالفعل لانتباه سبيفاك المُشتَّت («إنه بالأحرى توكيد مِسياني وتحرري معين، تجربة معينة للوعد يقدر الواحد على محاولة تحريرها من أي دوجمائيات وحتى من أي تحديد ديني-ميتافيزيقي، من أي مسيانيّة. ويجب على الوعدُ أن يَعد بأن يُصان، أي، ألا يبقى "روحيًا" أو "مجردًا"، لكن أن ينتج أحداثًا، أشكالاً جديدة فعّالة من الفعل، والممارسة، والتنظيم، وهكذا. لا يعني القطع مع (شكل الحزب) أو مع شكل ما من الدولة أو الأممية التخلي عن كل شكل من التنظيم العملي أو الفعّال. العكس بالضبط هو ما يهمنا هنا».)، لكي أتفوه بالتالي: أجد «تجريدًا ميتافيزيقيًا» أكثر، تجريدًا «سيئًا» أكثر، تجريدًا نازع للتسييس والحراك عند أحمد أو لويس أو إيجلتون من عندي؛ أجد بالفعل، لاستعارة تعبير لويس الطريف، «تشاؤمًا» أكثر عند هؤلاء الماركسيين الذين يودُّون إعادة إنتاج الأشكال الحالية البالية من التنظيم المُمثَّلة بالدولة والحزب والأمميّة.

(…)

في البداية، تخيلتُ أني سأقدر على تنظيم كل هذه «الردود» (ردود بلا ردود، بالطبع) بإخضاعهم إلى تحليل كلمة «بلا» – وطريقة استخدام أغلب المساهمين لهذه الكلمة. بعضهم واثق بهدوء أنهم قادرون على استخدامها كسلاح ضدي (بلا شك يظن إيجلتون، بأسلوبه الانتصاري المعتاد، أنه سيثير استحسان، أو طرب، أو سخط الجَمْع بشجب، بادئًا بعنوان مقالته ذاته، «ماركسيّة بلا ماركسيّة»! لكن نعم، هذه هي النقطة بالتحديد! يسعدني توكيد هذا له، وتوقيع وختم إفادتي).

[1] كتاب يحوي ثلاث حوارات مطولة مع جاك دريدا صدر عام 1972.

[2] اللقاء كحدث يكون فاعلاً (يجيء) في الفلسفة الدريديّة.

[3] تعبير بريطاني عامي ساخر للإشارة إلى تورية جنسيّة في الكلام؛ وهي هنا اللعب على كلمة المجيء/القذف.

[4] في الأصل «النظر في فم الحصان المُهدى»، أي تقدير عمره، والهدية المقصودة هي إعلان دريدا انتماءه للصفوف الماركسيّة.

[5] جامعة كورنيل في نيويورك.

[6] الأرثوذوكسيّة هنا وفي بقية المقال تعني القويمة أو الأصيلة، أو كما ظهرت في مراحلها الأولى.

[7] المقصود جامعة إيثاكا في نيويورك وإرفاين في كاليفورنيا.

[8] نسبة إلى مدرسة فرانكفورت الفكرية.

[9] الاعتقاد بمجيء المسيح المخلِّص في آخر الأزمنة.

[10] الهون جماعة من البدو عاشوا في آسيا الوسطى، والقوقاز، وأوروبا الشرقية، بين القرنين الرابع والسادس الميلادي. بحلول عام 430، فرض الهون سيطرة واسعة، وإن لم تدم طويلًا، في أوروبا، وقهروا القوط والعديد من الشعوب الجرمانية الأخرى، وشنّوا غارات متكررة ومدمرة على الإمبراطورية الرومانية الشرقية.

[11] يلعب دريدا هنا على اللفظة في الأصل الفرنسي لتعطي معنى التماثيل أيضًا statutaires et statufiés، ويقصد النُصَب المُقامة للينين وغيره منه الماركسيين الرسميين.

[12] جاياتري سبيفاك وإعجاز أحمد، من ضمن المشاركين في الحلقة النقاشيّة بجانب إيجلتون.

[13] عن نبرة أخروية متبناه حديثًا في الفلسفة؛ ورقة بحثية نشرها دريدا عام 1984 في Oxford Literary Review

[14] موريس بلانشو، كاتب ومفكر فرنسي.

رد واحد على “ترسيمات شبحية.. إيجلتون في مواجهة دريدا”

سلاما،

ما هو عنوان النص/النصوص الأصلي/ة والمرجع بالضبط؟

شكرا.