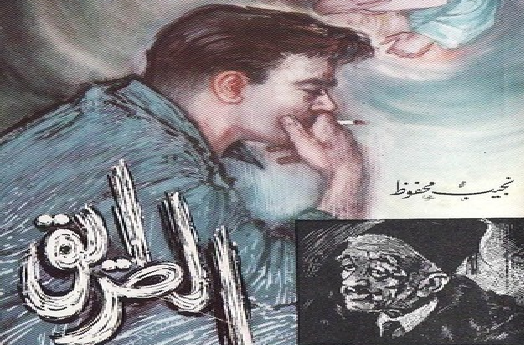

العبثية في طريق صابر الرحيمي

مقال: إسلام صلاح الدين

المقال خاص بـ Boring Books

يحتفظ الكاتب بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بمقاله دون إذن منه

يرد سؤال الانتحار في رواية «الطريق» (1964)[1] مرة واحدة. وعلى الرغم من أنه يبدو عابرًا، فإنه كافٍ لاستدعاء تصور ألبير كامو حول العبثية الذي ولده من السؤال نفسه، وفصله في مقالته «أسطورة سيزيف» (1942)[2]. وهذا يمنحنا عدسة بديلة لقراءة طريق بطل الرواية صابر سيد الرحيمي. وبهذه القراءة نرى صابر في رحلة بحث عبثية، لكن إدراكه لها لا يقع حتى آخر جملة في الرواية وحينها فقط يتحول إلى إنسان عبثي بمفهوم كامو.

نقطة الاستدعاء في سؤال الانتحار

تطرح أسطورة سيزيف سؤال الانتحار بوصفه «مشكلة فلسفية هامة وحيدة». فرفض الإنسان لانتحاره هو حكم منه بأن «الحياة تستحق أن تعاش»، وذلك في نظر كامو هو «الجواب على السؤال الأساسي في الفلسفة» (أ.س. 11).

يسأل صابر للمرة الأولى والوحيدة في الرواية إن كان له أن ينتحر أثناء مقابلته حبيبته إلهام لأول مرة بعد قتله عم خليل صاحب الفندق الذي يقيم به في القاهرة: «لا أدري، السبل مسدودة في وجهي، ولكن علي أن أرجع إلى بلدي فأبحث عن أي عمل أو أنتحر..».

في هذه النقطة، كان صابر قد وصل لنتيجة مهمة على بساطتها، وهي أن دلائله للوصول إلى هدف رحلته الأصلي التي أكدت أمه فائدتها –ولطالما وثق بأمه- لم تهدِه، وبدأ يشك في أنها لن تهديه، فقال قبلها: «لم أعد أثق بأي شيء»، وبتعبير كامو، بدأ صابر بإدراك «لاجدوى العذاب» (أ.س. 14) في رحلة بحثه. وهيج إدراكه هذا معرفته أنه ذهب لنقطة يستحيل معها الرجوع –الذي تظاهر كذبًا أنه ما زال مطروحًا أمام إلهام-، وهي نقطة قتله عم خليل، وإحساسه بخطر القبض عليه. وهو مع هذا، لم يفقد الممارسة الوجدانية للحب مع إلهام: «وتقول إنك تحبني؟ / نعم.. بكل قلبي» (ط. 124-125).

وهذا الإدراك يبدو لصابر الآن أنه لا يمكن الهروب منه إلا عبر الأمل أو الانتحار (أ.س. 17)، ولذلك طرق سؤال الانتحار رأسه، ولكنه لم يقره، وذلك يدل على أن هناك أملًا ما زال باقيًا في الخلاص من الجريمة أو الظفر بفوائدها الموعودة مسبقًا. هذا الأمل سيتهاوى قطعة وراء أخرى في الثلث الأخير من طريقه حتى تحوله إلى إنسان عبثي في النهاية كما سنعرض فيما يلي، بعد أن نعرض أسس العبثية من بدايات الرحلة.

كان يلزم عرض نقطة سؤال الانتحار أولًا لأنها نقطة مفصلية في طريق صابر إلى التصور العبثي، فإلى جانب أنها نقطة الاستدعاء، لم يكن صابر ليمر إلى الإدراك العبثي من دون سؤال الانتحار، لأن سؤال الانتحار هو سؤال الجدوى، والعبث عند كامو هو إدراك انعدام الجدوى ومواجهتها بإقرار الحياة كما هي رغم ذلك.

أسس العبث في الطريق

تبدأ رحلة صابر بناءً على الحوار التأسيسي في الرواية بينه وبين أمه بسيمة عمران بعد خروجها من السجن (ط. 7-17)، والذي فيه كشفت له أن أباه لم يمت وأنها كانت تكذب عليه طيلة حياته، وترفض أن يستمر قوادًا في تجارة الجنس وما حوله التي امتهنتها، وأصرت على أن يهبَّ للبحث عن أبيه وإيجاده. ثم وفاتها، وتركها له مفلسًا على عكس ما عودته طيلة حياته وبلا أدوات في يده؛ بلا مؤهل ولا خبرة. وهنا يمكننا رصد أربعة أسس لعبثية الرحلة التي يقف صابر على أبوابها:

أولًا، تناقض الأم: يكشف لنا الحوار التأسيسي التناقض الذي ينطلق صابر من أحضانه. إن أمه بقيت طول عمرها تعمل قوادة وثبتت على ذلك، وحتى بعد أن سجنت وخرجت من السجن ما زالت ترى أنها مقتنعة بما كانت تفعله: «أمك أشرف من أمهاتهم، إنني أعني ما أقول، ألا يعلمون أنه لولا أمهاتهم لبارت تجارتي..!»، وأن سجنها لم يكن إلا «انتقام وضيع من رجل وضيع، رجل طالما تنعم بنقودي...»، ولولا صحتها المتردية والشرطة المتربصة لعادت: «ولا سبيل للعمل من جديد، لا الصحة تسمح بذلك ولا البوليس..». لكننا في الوقت نفسه نرى عدم اقتناعها الحقيقي بما تقول في رفضها التام لأن يسلك ابنها مسلكها: «وماذا يقولون إذا وجدوك آخر الأمر قوادًا؟»، مع أنها ألقت بآراء الناس في القوادة تحت قدمها قبلًا. أما التبرير المنطقي الوحيد لفهم رفضها أن يسلك ابنها مسلكها نفسه هو رفضها لأن يلقى المصير ذاته في السجن: «أنت لم تخلق للسجون!»، ومن سخرية اللاجدوى أن رحلته التي دفعته إليها هربًا من السجن انتهت في السجن كذلك (وهذا سنفرد له مساحته في المبحث التالي مباشرة).

كما نرى عدم اقتناعها أيضًا في تصوير العثور على الأب لصابر والتأكيد له أنه الخلاص الوحيد، وعنده سيجد الحرية والكرامة والسلام: «ستجد في كنفه الاحترام والكرامة، وسيحررك من ذل الحاجة إلى أي مخلوق بما سيهيئ لك من عمل غير البلطجة أو الجريمة، فتظفر آخر الأمر بالسلام..». إنها تعبر لصابر عن هذه المعاني بوصفها الغايات مع أنها هي التي تركتها من أعوام طويلة. كما يؤكد تناقضها الداخلي فزعها من المساءلة والحساب: «آه جاء دور الحساب... إذن فلا تحاسبني واستعد للبحث عنه». تبدو بسيمة في الحوار الوحيد لها مزعزعة بشدة، ربما بسبب انفعالها بتجربة السجن، وعلى أساس هذه الزعزعة، وما يتخلل ادعاءاتها من فراغات، دفعت صابر في رحلة طويلة لبحث لا يبدو من البداية أي سبب لتوقع طائل منها.

ثانيًا، انعدام منطقية الأسباب: تؤكد بسيمة لصابر مرارًا على أنه سيجد مراد رحلته بلا أي سبب منطقي، مصورة له –بعد رفضه سلوكه نفس طريقها- أنه مخرجه الوحيد من ورطته، وأنه بات لزامًا عليه «التأكد من وجوده» وقالت: «لن تتأكد من وجوده إلا بالبحث»، وفي النهاية من المؤكد أن يجده حيًّا: «شيء يحدثني بأنه حي وأنك إذا لم تيأس أو تتوانَ فسوف تعثر عليه». إن هذا «الشيء» الذي يحدثها لا يمكن أن نفهم له مصداقية منطقية، وفوق ذلك فهي تؤكد لصابر أيضًا أنه لن ينكره بعد الوصول: «من يرى بهاء صورتك وينكرك؟!»، وهي فكرة لا تضمن أي شيء أيضًا. وبالتالي، تقف أسباب انطلاق رحلة صابر أصلًا على ذات فراغات الزعزعة لدى الأم.

ثالثًا، انعدام توافق مؤهلات صابر مع متطلبات رحلته: فصابر يحمل ما يؤهله للنبذ المجتمعي والبقاء على الهامش وفي الظلام. ونرى هذا متمثلًا فيما استمر في إخفائه عن إلهام، فلم يقدر على مواجهتها بأنه ابن امرأة هجرت زوجها وخانته وعملت في الجنس، وأنه الآن يبحث عن أبيه. واستمر في إخفاء أن أمه لم تعلمه يومًا علمًا ولا حرفة يستطيع أن يعمل بها، وبالتالي فهو لا يستطيع كسب المال بحسب المتطلبات التي يسير عليها المجتمع. نراه يبقى على الهامش حين يسر لكريمة حقيقة أمره قبل إلهام بكثير وقبل أي أحد آخر وهما على فراش الحميمية (ط. 63)[3]، ثم نراه يعترف أخيرًا لإلهام قريبًا جدًّا من سؤال الانتحار: «لا شهادة لي ولا علم ولا خبرة ولا عمل» (ط. 124)، وصحيح أن عدم امتلاكه هذه الأشياء هو ما دفعته بسيمة به إلى إيجاد أبيه، لكنها أيضًا أشياء لا غنى عنها ليستطيع الاستمرار في رحلته والوصول إلى غايتها، وعدم وجودها، بل ووجود نقائضها يجعل الرحلة كلها مبنية على أساس مزعزع لا يرجى منه اكتمال.

ورابعًا، أن الدليل لا يهدي (وهذا هو الأساس الأهم). فمن أجل إيجاد الأب سيد سيد الرحيمي، زودت الأم ابنها بدليلين؛ شهادة الزواج وصورة الزفاف، وهما دليلان يبدو لنا حتى من الوهلة الأولى مدى صعوبة هديهما إلى المراد لأنهما فاقدان لجدواهما بالضرورة، فالوثيقتان عمرهما ثلاثون عامًا، وحدث بعدها أن هجرت الأم زوجها بعد معاشرة أعوام وهربت وهي حبلى (ط. 15)، مما يدفعنا للتفكير في أن الرجل حتى وإن نجح صابر في العثور عليه فلن يريد تذكر مثل هذا الحادث الصادم، وإن تذكر فيمكننا تفهم إمكانية أن يرفض الاعتراف به في النهاية. هذا إحساس مبدئي.

ولاحقًا، نرى أنهما حقًّا دليلان لا يهديان. فكما سيعرف صابر قرب النهاية، فإن أباه سيد الرحيمي «لا يحب الاستقرار في مكان أكثر من أيام» و«كلما وقع في مأزق هاجر من مدينة إلى مدينة (حول العالم)، مواصلًا ممارسته لهوايته» وهي ممارسة «الحب بشتى أنواعه.. الجنسي والعذري ولا يعتق ناضجة أو مراهقة، أرملة أو متزوجة أو مطلقة، فقيرة أو غنية، حتى الخادمات وجامعات الأعقاب والمتسولات!»، فحق له بالتأكيد ألا يتذكر بسيمة ولا ابنها الذي لم يعرف اسمه حتى، ففي حياته «لا يمكن أن تعرف من الهاجر ومن المهجور». وفوق هذا، فهو لا أسرة له في مصر، ولا رابط يربطه بها إلا رجل واحد ضرير ولا يعرف الجرائد (التي اعتمدها صابر وسيلة أساسية للبحث عن أبيه، وهي وسيلة منطقية لشخص يبحث عن أبيه في مصر كلها) وانقطع عن العمل منذ عشرين عامًا، وبالتالي فهو في حد ذاته تمثلًا للانفصال، وفوق كل ذلك، فلا شيء أكيد يثبت أن الرحيمي الذي عرف صابر كل صفاته هذه هو أبوه. إذن، فمراد الرحلة سيد الرحيمي هو مراد يستحيل الوصول إليه. والدليلان لم يهديا ولن يهديا إليه حتى وإن استمر البحث. وهنا يفقد الدليلان الوحيدان صفتهما الأساسية فيصبحان بلا جدوى.

نرى الفجوات الأربعة السابقة أسسًا للعبثية في الطريق، لأنها فجوات تمنع تحقق الخبر بعد المبتدأ، أو الوصول إلى المستقر بعد المنطلق، أو بتعبير فرديناند دي سوسير، تمنع تطابق الدال مع المدلول، فلا يتحقق المعنى، وهذا هو العبث.

مفهوم الفجوة أو الاهتزاز مؤسس في بداية توجه الإنسان إلى سؤال الانتحار عند كامو، فبسببه يحدث ذلك التهدم لمشاهد المسرح (أ.س. 21). وإن كان كامو قد وضحه بما يحدث للإنسان حين الضجر من الأفعال اليومية في لحظات إدراك لا جدواها، فإن هذا التهدم متركزة أسسه على نطاق أوسع وبمعنى أعمق عند أسس العبثية في رحلة صابر التي بيناها في الفقرات السابقة.

صخرة سيزيف التي على كتفي صابر

يطبق كامو مفهومه للإنسان العبثي في نهاية مقاله على أسطورة سيزيف الإغريقية (أ.س. 134-143)، والجزء الأهم استدعاءً فيها هو جزء عقابه الأبدي الذي أقرته عليه الآلهة في العالم السفلي؛ أن يرفع الصخرة حتى أعلى الجبل فتنزلق منه ليرفعها مجددًا، ويبقى في هذا العناء إلى ما لا نهاية. ويلتقط كامو من وراء هذا اللحظة التي يقف فيها سيزيف ويرى الصخرة بعد أن تدحرجت مرة أخرى وهو على أعتاب النزول إليها ليكرر عناءه من أوله، هذه اللحظة التي يدرك فيها سيزيف لاجدوى فعلته المحكوم بها عليه، ويتعايش معها إلى أقصى ما فيها لهو إنسان عبثي سعيد.

سنطبق هذا على صابر في المبحث اللاحق. أما الآن فنود أن نشير إلى السجن بوصفه البديل المطروح منذ البداية في حالة عدم تطابق الدال مع المدلول وتحقق المعنى بعثور صابر على والده، أو، بتعبير آخر، فالصورتان وجهان لعملة واحدة، لا تأتي إحداهما من دون الأخرى. والسجن هو ما تخوّف الأم به ابنها منذ البداية إن لم يبحث عن أبيه، والسجن هو أيضًا ما انتهى إليه صابر في النهاية بعد تعثر رحلته بسبب كل أسس العبث التي بيناها. إذن، فالسجن/عدم تحقق المعنى لهي صخرة سيزيف التي يرفعها صابر على أكتافه إلى أعلى جبل طريقه، وتنزلق في النهاية بدخوله السجن. وفي اللحظة التي هي بين انزلاق الصخرة واستعداد صابر لرفعها من جديد تقع لحظة تحقق الإنسان العبثي، وهو المبحث التالي.

تحقق الإنسان العبثي

ما بعد سؤال الانتحار، وفي الثلث الأخير من الرواية، يتأرجح صابر بين اليأس أوَّلًا ثم الأمل، قبل إدراك اللاجدوى وتحقق رؤيته العبثية. فيقع في أحضان اليأس حين تشعل غيرته وشكه في خيانة كريمة له وأنها تستخدمه أداة لتحقيق حلمها مع شخص آخر، فذهب إليها ليقتلها (ط. 169-172)، وحينها كان «الحزن الذي لا حد له أثقل من أن يحتمل»، كما يقول كامو. وهذه النقطة تشبه نقطة سقوط صخرة سيزيف بعد مشقة رفعها المستمرة قبل إدراك اللا جدوى، وهي «حين تتشبث صور الأرض بشدة بالذاكرة، وحين يشتد إلحاح نداء السعادة، يحدث أن السوداوية تنبثق من قلب الإنسان: وهذا هو انتصار الصخرة، هذه هي الصخرة نفسها» (أ.س. 141)، وفي حالة صابر، فقد اشتد نداء السعادة فلم يستطع التخلي عن فكرة أنه سيحصد شيئًا ما أخيرًا من رحلته، أي المال، حتى ولو لم يكن هو مراد الرحلة الأصلي، وانبثقت سوداوية الرحلة حين ظن أن حتى هذا المآل يبارحه، فانتصرت الصخرة/السجن/عدم تحقق المعنى في اللحظة التي أطبق فيها قبضته على رقبة كريمة.

أما الأمل المزيف، فقد راوده في السجن في النهاية -«حيث تتحرر من علاقات الحياة كلها فلا تهمك الفضائح» (ط. 173)- في أول زيارة للمحامي محمد الطنطاوي، الذي أمامه رأينا صابر ما زال متمسكًا بوهم أمل تحقق معنى أبيه فينقذه من حالته الراهنة: «ربما استطاع أن يسهل لي الهرب» (ط. 178)، لأن «الأمل أمر لا يمكن تجنبه إلى الأبد، وأنه يستطيع أن يقلق حتى أولئك الذي أرادوا أن يتحرروا منه». (أ.س. 132)، والتي يمكن أن نتخيلها في حالة سيزيف بمثابة اللحظة التي يظن فيها أن عمله قد انتهى، وأن قوة ما ستخرجه من كل هذا.

والأمل يتلاشى بعد الحوار المطول مع المحامي عن أقرب صورة جاءت له عن أبيه فيعرف ويفهم حقيقة أنه لم يكن له أن يعثر عليه -وليس أبلغ تعبيرًا عن هذه الحقيقة في تلك النقطة من عجزه حتى عن التأكد من أن الصورة الأوضح التي جاءته عن أبيه هي أبوه فعلًا-. إنه الآن يحدق في اللاجدوى من وراء الثقل الظاهري لرحلته، فيستوي عنده المؤبد بالإعدام: «الأمل مع ذلك لم ينعدم. / كيف.. أي أمل. / أن نستبدل المؤبد بالإعدام / أي أمل؟»، ثم يمهد لنقطة النهاية بقوله: «يبدو أنه لاجدوى من الاعتماد على الغير»، ثم النقطة المُتِمَّة: «فهز منكبيه قائلًا: - فليكن ما يكون». فيكتمل صابر إنسانًا عبثيًّا.

ولو كان لنا أن نتخيل صابر يعيد رحلته التي سلكها بعد نقطة اكتماله بوصفه إنسانًا عبثيًّا، لملنا إلى تخيله يسلك الطريق نفسه –باستثناء بعض الملامح، مثل فزعه من سؤال أمه في القبر (ط. 6) وزيارته للعارف بالله سيدي الشيخ زندي بعطفة الفراشة (ط. 22-23)- لكنه سيسلك الطريق وهو إنسان سعيد بمفهوم كامو، يحاول تشرب كل تفصيلة في الحياة. فبتحديقه في عين اللاجدوى «ينتهي إلى أن كل شيء حسن. وهذا الكون الذي يظل الآن بلا سيد، يلوح له غير عقيم، وغير تافه. فكل ذرة من تلك الصخرة، وكل قطعة معدنية من ذلك الجبل الذي يملؤه الليل بجد ذاتها تؤلف عالمًا. والصراع نفسه نحو الأعالي يكفي ليملأ قلب الإنسان. ويجب على المرء أن يتصور (صابر) سعيدًا». (أ.س. 143).

[1] ستشير الإحالات إلى رواية الطريق فيما يلي اعتمادًا على الطبعة الخامسة لدار الشروق، 2017. وسنوثق صفحاتها في المتن بحرف ط. ورقم الصفحة بين القوسين.

[2] ألبير كامو: أسطورة سيزيف. ترجمة: أنيس زكي حسن. بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، 1983. وسنوثق صفحاتها في المتن بحرفي أ.س. ورقم الصفحة بين القوسين.

[3] يمكننا فهم بوح صابر لكريمة أولًا بأصله من خلال رؤية آين راند للجنس: "لا يمكن للجنس إلا أن يكون أنانيًّا". انظر: Ayn Rand: For the New Intellectual. The Meaning of Sex. Signate; 99