كيف تكون وحيدًا؟

مقال: أوليفيا لاينج

نيويورك تايمز، 19 مارس 2020،

ترجمة: أمنية أبو بكر

تحتفظ المترجمة بحقها في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمتها دون إذن منها.

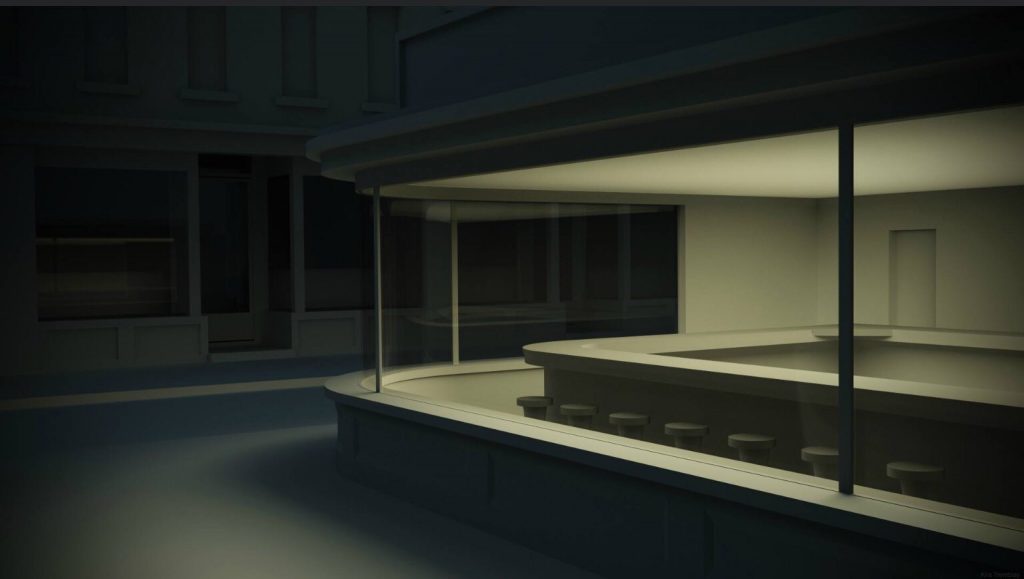

في شتاء عام 1942، بُعَيد الهجوم على الميناء (بيرل هاربُر)، بدأ إدوارد هوبر رسم لوحة جديدة: تظهر مطعمًا رخيصًا في نيويورك من منظور خارجي، وشاغلوه المغتربون الأربعة يجلسون خلف فقاعة من الزجاج الأخضر. ومن بين جميع لوحات هوبر، تُصوِر لوحة «صقور الليل» الوحدة الحضرية؛ الشعور بالعجز عن التواصل برغم المحاوطة بملايين من الآخرين. وقد أصبحت على مر العقود رمزًا لهذه الحالة التعيسة، حتى أنها تخضع بانتظام للمحاكاة المتهكِمَة. ففي بعض الأحيان يرتدي رواد المطعم الكئيبون قُبعات الحفلات، وأحيانًا يطفو المطعم في الفضاء. وبدأ تداول نسخة جديدة لها هذا الأسبوع على منصات التواصل الاجتماعي. تلاشت الألوان تمامًا. اختفى الناس. لقد أصبح المطعم خاويًا.

جميعنا وحيدون الآن. جميعنا معزولون عن بعضنا، محبوسون خلف جدران منازلنا، في نسخة القرن الحادي والعشرين لنُساك العصور الوسطى. والمدينة المتأججة بالحياة في حالة إقفال تام، أو على وشك ذلك. التباعُد الاجتماعي ضروري، لكن ذلك لا يجعله سهلًا، وازدياد وحدتنا سيمثل إحدى تبعاته الحتمية.

تختلف الوحدةُ عن العزلة تمامًا، كما أنها لا تمثل نتيجة حتمية لها. وبإمكان الوحدة كما تبين لوحة هوبر، أن تنشأ بالسهولة نفسها في مواقف القرب. قد تكون وحيدًا وسط حشد من الناس، أو وحيدًا في الزواج، أو على صعيد آخر سعيدًا ومرتاح البال في كوخ جبلي. فنحن مختلفون في حاجتنا إلى التآلُف والتقارُب والترابط. والشعور بالوحدة لا يحدث إلا عند عدم تلبية تلك الحاجة الفردية بعينها.

وتعد الوحدة من المحظورات في عالمنا الاجتماعي، ويرتبط جزء من ألمها الاستثنائي بالخزي. ويساورنا شعور دائم بأنها عقاب على الفشل الاجتماعي، أو عجزٌ عن الحظوة بالشهرة أو الإعجاب الكافيين. هذا ليس صحيحًا في الظروف الطبيعية، وبالتأكيد ليس صحيحًا أبدًا في حالة الحجر الصحي. لكن هناك مسالك أخرى تتسبب فيها الوحدة بالألم؛ نظرًا لأن لها آثار حقيقية وملموسة على أدمغتنا وأجسامنا، ومن الضروري أن نفهم كيف تسير هذه العملية لكي نتمكن من حماية أنفسنا.

لقد اكتشف عالم الأعصاب الاجتماعية جون كاتشيبو (John Cacioppo) وفريقه في جامعة شيكاغو، أن الشعور بالوحدة -التجربة الذاتية نفسها، لا الحقيقة المجردة لأن يكون المرء وحيدًا- يحفز اليقظة المفرطة إلى درجة الشعور بالتهديد الاجتماعي. وهذه الحالة التي يدخل فيها الشخص الوحيد دون أن يعلم، تجعله مُتنبِّهًا لدلالات الرفض أو الاستبعاد أكثر من دلالات الدفء أو الود. إنها حلقة مفرغة، حيث يصبح كل سوء تفسير لاختلاف اجتماعي بسيط، دليلًا على مزيد من الانعزال، مما يجعل الشعور بالوحدة مُتجذِرًا على نحو مستمر.

ونظرًا لأن الدخول في حالة اليقظة المفرطة يحصل بغير إدراك، فمن الواجب الاعتراف به وتصحيحه بوعي. وفي ظروفنا الحالية، غالبًا ما تتم اللقاءات الاجتماعية عبر الإنترنت أو باستخدام الهاتف. ومن الممكن ألا تحظى إحدى تغريداتنا بالإعجابات، أو تُقرأ رسالتنا ثم لا نتلقى ردًا وتُثير فينا علامتي الصح الزرقاوين شعورًا بالتجاهل؛ لكن في مثل هذه المواقف علينا أن نتذكر التفضيل المتحيز الذي يميز العلاقات، وأن نُحافظ على التواصل الاجتماعي والمشاركة فيه، بدلًا من القفز إلى الاستنتاجات المخيفة المتعلقة بالاستبعاد أو الكره.

وما يجعل هذه الأزمة مروعة للغاية، هو الخوف من ألا يكون ذلك مجرد حجر صحي، بل هجران تام، ذلك الذي يمثل كابوسًا للكائن الاجتماعي. هذا هو الشعور الذي تحركه فينا جميع تلك المدن المقفرة في أفلام الخيال العلمي: رعب من أن يصبح أحدنا آخرَ المتبقين، متجولًا في ممرات بقالة خاوية مثل ويل سميث (Will Smith) وهو تعيس ومستوحش في فيلم «I Am Legend»؛ الموارد في طريقها نحو النفاد، ولا أحدٌ متبق ليبادله الحب. وتجربة هذا الشعور تعزلنا بالكامل؛ ولكنها أيضًا تخلق رابطًا بين مليارات من الغرباء. وإدراك أن الوحدة حالةٌ بإمكانها ضم الكثيرين في أي وقت، هو أمرٌ مُربك بالتأكيد. وأيما كان القلق الذي يقض مضجعك الآن، لست وحدك. الكل خائفٌ أن يُترك في مهب النسيان.

إن الحاجة إلى التواصل الاجتماعي شديدة المركزية بالنسبة إلى كينونتنا، حتى أن معاناة العوز إليها تجعل الجسم في حالة طوارئ، من شأنها رفع هرموني الكورتيزول والأدرينالين، وخلق شعور هو بالفعل ذروة القلق بالنسبة إلى أغلب الناس. ومع ذلك فهناك بعض الحلول المريحة، بدءًا من تمرينات التنفُس البسيطة، إلى المُلاحظة المتأنية للملذات البسيطة في محيطنا المادي؛ مثل برعم وليد، أو سحابة، أو مذاق قطعة خبز. فالعالم الطبيعي مُستمر، والانتباه له يعد طريقًا لتهدئة الرعب؛ متذكرين أن الربيع قادم مهما حدث.

لكن ليست الوحدة مجرد حالة سلبية نحتاج إلى التغلب عليها أو كبحها، بل لها جانب سحري أيضًا؛ جانبٌ عميق دفع فرجينيا وولف لأن تكتب في مذكراتها سنة 1929: «ليت بإمكاني الإحساس بذلك الشعور؛ الإحساس بغناء العالم الحقيقي، كما لو أن المرء مُسيّرًا بوحدة عالم صالح للعيش وصمته». لم يكن الحجر الصحي غريبًا على وولف، وقد رأت وهي طريحة فراش المرض لفترات طويلة، شيئًا فاتنًا في الوحدة، حالةً من العوز والتوق بإمكانها أن تكون خلّاقة.

يعاني أكثرنا من ضيق الوقت على الدوام، وها نحن الآن في وفرة منه. هذه فرصة لنوع مختلف من التواصل. وقد اكتشفت باختباري الوحدة لفترة طويلة، أن الفن من أغنى العزاءات، وأن للسفر في عوالم أُناس آخرين عبر الروايات واللوحات المرسومة والأفلام مقدرةً ساحرة على جعلي أشعر بالتواصل والرؤية والالتقاء.

أما عن مؤنتي للحجر الصحي، فتتضمن الفيلم الجميل والمخيف: «Safe» لمُخرجه تود هاينز، عن امرأة هاجمها مرضٌ غامض. سأُكثِر من القراءة لديكنز. ولأن ليس بوسعي الآن الذهاب إلى معرض ديفيد هوكني (David Hockney) في معرض اللوحات القومي، لكن بإمكاني أن أتأمل رسومه في الكتب، مأخوذة بالرقة التي يُظهرها لعائلته وأصدقائه.

الحب لا يصل باللمس فحسب. الحب يتنقل بين الغرباء، ويسافر من خلال الأشياء والكلمات في الكتب. هناك كثيرٌ من الأشياء الموجودة من أجل دعمنا الآن، ومع أن ما سأقوله يبدو غير معقول؛ إلا أن الوحدة من بين تلك الأشياء. والهدية الغريبة التي تحملها لنا الوحدة، هي أنها تعلمنا إنسانيتنا المشتركة. الآخرون خافوا، انتظَروا، استمعوا إلى الأخبار. الآخرون نَجَوا. العالم كله في مركَب واحدٍ. ومهما بلغ بنا الخوف، فإننا لم نكن أقل وحدةً كما الآن من قبل.

اقرأ المزيد: نيل بورتون: الملل نافذة على صباح مشرق

2 ردود على “كيف تكون وحيدًا؟”

المقال أقل ما يقال عليه أنه عظيم، وكتابات أوليفيا لاينغ فيه شيئ بيلمسني دايما، والترجمة جميلة جدا

What an amazing article thanks for the author and the translator as well