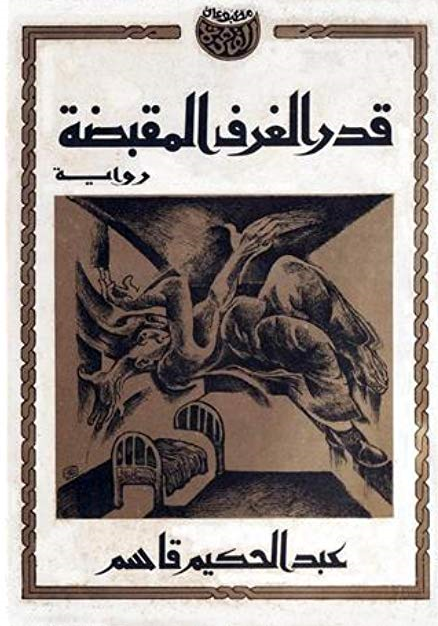

اقتباسات من رواية «قدر الغرف المقبضة» لعبد الحكيم قاسم

الاقتباسات من اختيار إسلام بركات

***

الأب يقول:

الناس هي الناس على كل حال… لكنها العتبات..!

وهو بذلك يفسر اختلاف قسمة الحظوظ بين الخلق. السر كائن في الدار. وعلى ذلك فقد قر في نفس عبد العزيز أن دارهم منحوسة العتبة. وأنها هكذا تحبس حظوظهم في جوها المكتوم خلف جدرانها الصاهدة الرطبة. وأنه لا أمل إلا بالخروج. لكن إلى أين والأحوال تسوء من يوم إلى يوم.

الناس في الباحة على رأس الحارة يحكون عن البراغيث وعن البق. لا جدوى. يحاربونها بالكيماويات الخاصة بآفات الزرع. تختفي آنًا ثم تعود. يأتي بين الآن رجل من عرض الدنيا في خرجه زجاجات يزعم أنها تبيد البراغيث والبق والناس تشتري وتجرب وقد يرتاحون وقتًا ما، لكن الحشرة العنيدة تعود. ويقولون ربما هي عذاب الله للناس بما تقدم أيديهم وعلى الناس أن ترضى. وإذا ما أرادوا إعداد غرفة لاجتماع عزاء أو فرح جمعوا العيال وأغروهم بحبات الكراملة يبذرونها على أرض الغرفة والعيال تتزاحم وتتصارع يلقون بأنفسهم على هذه الحبات في الأرض ويتمرغون لاستخلاصها من التراب بينما يجمعون في ثيابهم وأجسامهم براغيث الغرفة. ويضحك الناس على الحكاية التي تتكرر كل مرة ولا سبيل غيرها لتنظيف الغرفة للعزاء أو الفرح. يضحكون ويدرك عبدالعزيز المرارة في الكلمات والوجيعة الملازمة التي لا برء منها.

وبعد أن اعتاد التردد على المسجد عرف أن الناس لا يسعها أن تبقى دائمًا قائمة معتدلة ولا ملتزمة الكلام الصالح. وأنهم بعد انتهاء الصلاة كثيرًا ما يتمددون على الحصر النظاف.. وأنهم يتخففون في القول والسلوك. بل أنهم يوغلون في النميمة والجدل ويكونون جارحين ممرورين. بل قد يكونوا أيضًا حيوانيين مخيفين. عند ذلك تكون هذه العتامة أشبه ما تكون بعتامة كهف تتراقص في داخله أشباح الضعف الإنساني والغرائز الدنيا طليقة بلا حياء.

بل أنه عرف أيضًا الميضاة والمراحيض والمحمات. ملأه اشمئزازًا ما يسود المترددين عليها من مزاج طلق أحيانًا، حتى ليتبادلون فيه عن أنفسهم وعن بعضهم التعليقات المخزية. ثم أن رائحة المراحيض وما يصدر عن الجالسين فيها لقضاء حاجتهم من أصوات وتوجعات كانت تقلب معدته قرفًا. بل أنه عرف أن جو المسجد بعامة تشوبه روح داعرة حتى أن كبار العيال يلوطون بصغارهم في الجوانب المكفوفة عن العيون. إن التدين والفسق يختلطان هنا بطريقة محيرة. قل تردده على المسجد رويدًا.. الإنسان يحتاج في الحقيقة إلى بيت.

حضر عبد العزيز لزيارة ميت غمر بعد ذلك بحوالي ثلاثين عامًا بعد أن كان قد رحل إلى برلين واستقر فيها وقدم لزيارة مصر زيارة قصيرة. مشى في شوارع ميت غمر تائهًا بين صور اللحظة وصور الماضي التي تسيطر على خياله فما يكاد يرى أمامه. طرق على بيت خاله. باب هزيل من خشب أهلكته الشمس. فتح الباب وظهر الخال سمينًا عجوز الوجه غير حليق يرتدي جلبابًا من الكستور. سلم على عبد العزيز وفي عينيه دموع وصوته مرتجف وراء الباب باحة صغيرة وسخة فيها بطات ودجاجات ومسقاة. غرفة الخال فيها سرير حديدي وفراش وسخ ومائدة صغيرة وكرسي. الزوجة غائبة والعيال الكبار وليس هناك سوى ابنه الصغير ينظر إلى عبد العزيز لا يعرفه ولا يفهم شيئًا.

ظل عبد العزيز شاردً معلق العينين بوجه الخال. إشفاقه عليه يعصر قلبه. تأتيه ذكرى اللحظات الكئيبة في منزل جده ﻷمه. تركت في روحه جرحًا لا يندمل. أترى أيهما أوثق عرى. قرابة الدم بينه وبين خاله. أم قرابة روحيهما اللتين ضويتا في كآبة بيت الجد. ألهذا قدم خصيصًا ليزور الخال؟ منذ متى بدأ قوس انهيار الخال إلى الحضيض؟ أكان ذلك في بيتهم القديم؟ أترى تنتظر عبد العزيز أيضًا نهاية مروعة حينما تفترسة الغرف المقبضة وتقضي عليه؟

خرجا إلى المدينة، الباحات المنفسحة بين اﻷرض، تلك التي عرفها عبدالعزيز في طفولته، اختفت اﻵن. زحمتها بيوت صغيرة وسخة. الشوارع ضاقت وفاضت منها المجاري والروائح تزكم اﻷنوف. النسوان والعيال والوساخة وهما يمشيان صامتين كأنما يزوان مقبرة. عادا إلى البيت، سلم عبد العزيز ومشي يحمل الخال في قلبه سمت عجوز الوجه غير حليق عيناه مفعمتان ذلًا وقهرًا.

فتح الباب وخرج. ممر صغير ضيق طويل بين صفين من الغرف مشى فيه حذرًا متخوفًا حتى وجد في نهايته صنبور مياه ومرحاض. من الناحية الأخرى يسير هذا الممر حتى الباب المفضي إلى السلم. في الشق الآخر من السطوح صفان آخران من الغرفة وعدة الجميع ستون غرفة. لكل مجموعة صنبور ومرحاض، والسكان أصناف من الطلاب وصغار الموظفين والبائعين الجوالين والعمال، وصغار تجار المخدرات. عاش عبد العزيز بينهم مرعوبًا حتى ألفهم وعرف أنهم ضعاف كالقش. لكنهم أيضًا ينقضون كالقطاط بلا رحم ويخمشون بوحشية. الأكثر قربًا لقلبه كانت بنت نوبية لها طفلة صغيرة وهي أيضًا حامل. كانت تجلس طول النهار في الممر تتنقل مع الظل. كانت تنام مع كل من يريد مقابل خمسة قروش. تترك طفلتها أمام الباب. تبقى الطفلة صامتة وتعرف أن أمها ستعود حالًا. لكن عبد العزيز كان يخشى سيدة أخرى تطلي وجهها وتزجج حواجبها وتتأنق وتدخن. كان يحكي عنها أنها قوادة وقد رآها عبد العزيز كثيرًا في محل حلويات في شارع عماد الدين تجلس ساكنة تدخن.

يتذكر كل الأيام، كل السقوف، التي نام تحتها والحيطان كل الغرف. هل هذه نهاية المطاف، أم سقطة، أم خطأ. أم انتحار بدافع اليأس. لم يستطع إيجاد إجابة. المؤكد أن الزنزانة في سلسلة الغرف التي بلا نهاية هي شيء مختلف، ليس ذلك لأنها أكثر قذارة أو أقل أناقة، بل لأن الرعب الكامن في جدارنها وشباكها وبابها شيء لا يحتمله قلب إنسان. إن الذل والإهانة في هذا المكان كائنان في تحول الإنسان إلى شيء مهيض يمكن سحقه في أي لحظة.. بدون أن يكون في وسعه الفرار أو المناورة أو الدفاع عن نفسه.

هل كان يعرف المصير؟ بالطبع لم يكن يعرفه، أو كان تصوره عنه ليس بشعًا إلى هذا الحد. لكن لو أنه عرفه؟ القضية هي قبح المساكن، وأن الواحد يلقى من حفرة إلى حفرة وأنه يهان وأن كل حس فيه بالجمال لا يحترم. لدرجة تهدد بفقدانه لوعيه وإحساسه بذاته كبشر. عندئذ لابد أن يقول لا ليس بسالة ولا نبلًا ولا عشقًا للمخاطرة. إنما هو التأوه الإنساني الطبيعي من وقع الإهانة، تأوه لم يكن من الممكن كتمانه.. لم يكن من الممكن كتمانه.

هو لا ينسى الكتب التي قرأها في سجن الوادي الجديد، لون الورق، أو تلك المسحة من التراب على الصفحات، وبالنسبة له لم يكن من الممكن تجريد محتوى الكتاب من صورة الغلاف أو الأخطاء المطبعية. هكذا يتوحد الكتاب مع ما فيه توحدًا دراميًا يجعل القراءة بالنسبة لعبد العزيز أبعد من أن تكون جدلًا مع فكرة أو رؤيا بل اانسحاقًا أمامها في محاولة للظفر بالنجاة من الذبول المهلك.

فإن جبروت الصحراء خارق. وهي تملأ قلب الواحد بالخوف حتى وهو يمشي في وضح النهار. وقد اكتشف عبد العزيز أنه يتجنب التطلع إلى المرتفعات الصخرية المحدقة وهي حاضرة متجسدة في وعيه. وإن خوفه يتحور إلى حزن من طراز غريب يشبه أن يكون عزوفًا أو أنفة أو صفاء كصفاء النساك المنقطعين الذين يسلمون أرواحهم إلى هذه الصحراء فتطهرهم حتى يكون تجنبهم المعاصي لا كراهية واستفاظاعًا بل سأمًا وملالة. وهذا هو الصفاء الذي قد يستغرق الوجود كله حتى العدم.

حينما أفاق ذات مرة كان في الهواء رائحة الكارثة. لقد هرب اثنان من السجن. شده الخبر إلى درجة الخرس. ثمة خيانة ارتكبت وأحدثت فجيعة في نفس كل فرد سواء كان مسجونًا أو سجانًا. خيانة ضد عقيدة اعتنقها الجميع ولم يختبرها أحد، هي أنه من المستحيل الخروج من قمقم الصحراء. لكن في عمق الفجيعة فرحة باندحار هذا المعتقد الرازح.

لكنهم رحلوا إلى سجن بورسعيد، وحينما حملتهم العربة من المحطة إلى السجن أحب المدينة.. شمسها وهواؤها شمس وهو الإسكندرية. حيطان البيوت مجرحة بقذائف القنابل. إن ذلك يعطي الجدران سمة ما، طابعًا ما. ربما تكون البيوت أيضًا قبيحة، لكن أن تثقبها دانة قنبلة، فإن ذلك يمسح عنها سمة الاستسلام البليد لقدر القبح. يؤكد أنها اشتاقت وتطلعت. إن هذه الجدران مثل قلب عبدالعزيز المليء بالجروح والندوب.

كتبت له زوجته أنها قادمة هي وأولاده. حينما رأت غرفته ذعرت. كانت تبكي مثل حيوان يؤخذ للذبح، حاول عبد العزيز جهده أن تعطي له شقة في البيت المخصص للمتزوجين. غرفة كبيرة وحمام ثم قمرة ملحقة بها تتسع بالكاد لشخصين ينامان متجاورين. كان عبدالعزيز وزوجته وطفلاه يجلسون معًا في هذه الغرفة الواحدة طوال النهار. القمرة خصصت لنوم الطفلين في الليل. يجلسون طول النهار معًا. ما يأتيه الواحد منهم أو يتركه واقعًا تحت بصر الثلاثة الآخرين بلا رحمة. لو أراد واحد منهم الانفراد بنفسه لحظة فأين؟ الغرفة واحدة والحيطان والسقف كالحة سيئة البياض وفرش الأرض ناحل. الفقر والقبح يطلان من الأركان، ينفجر الزوجان في عراك مروع والعيال ينظرون مرعوبين.

كلمات العراك مروعة بشعة تلقي على عبد العزيز وحده مسؤولية هذا القدر وتؤاخذه عليه، عبد العزيز يناضل عن نفسه التهمة. يدفعها بحرارة وإصرار. صور حياته كلها تمر أمام عينيه كالبرق، يرى المواقف كلها. يقول من أعماقه «لا» إنه عمل كل يوم من أيام عمره بلا كلال. لم يتهاون ولم يكسل. إن ذلك القدر أبشع من أن يكون خطأً شخصيًا أو تقصيرًا أو غباء. إنه خلل مروع بالحياة كلها ويحولها إلى أسطورة من القبح والتشوه.

اقرأ المزيد: رامة والتنين – إدوارد الخراط – اقتباسات