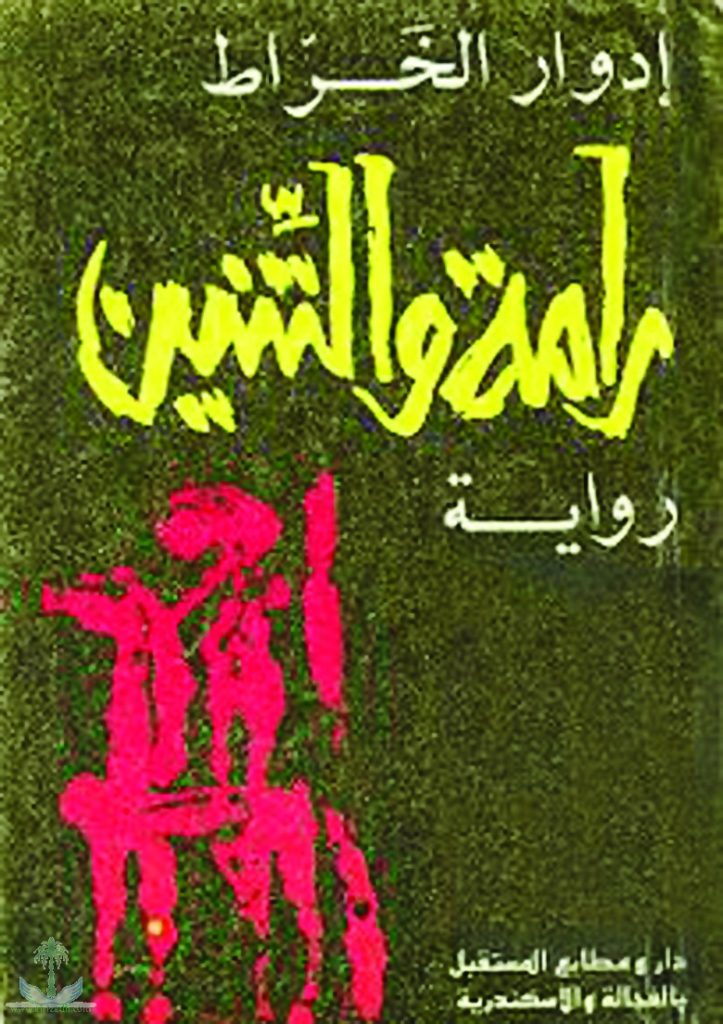

اقتباسات من رواية «رامة والتنين» لإدوارد الخراط

الاقتباسات من اختيار إسلام بركات

***

في حديثه لنفسه معها، قال لها. ماذا يمكن للواحد أن يقول عن شيء كالموت، أو عن الصدق؟ أو عن الحب؟ كل شيء قيل.

وكان يظن أن الكلام ـ مجرد الكلام ـ مهما كان حارًا، أو نابعًا من أصل الحياة نفسها، خيانة.

وكان يقول لنفسه إنه مخطئ في هذا كله. وإن البلاء ليس في مراهقة الحس والقلب وحدها. وإن النضوج معناه التصالح مع نصف الحل، وقبول نصف التسوية، والتسليم بما لك وما عليك، والرضى بما تستطيع، وما يستطيع لك العالم. النضوج معناه، كما يقال، اﻻحتفاظ بغضاضة اﻷمل الناعمة، مروية بالماء ـ ولو كان ملحًاـ في قلب صخرة اليأس اليابسة.

وكان هذا كله يبدو فجًا جدًا، وغير مقنع.

ويقول لنفسه. ليس اﻷمر نكسة إلى المراهقة، بل هو عرامة شوق للحياة لا تنطفئ أبدًا، وإيمان كلي بأن اﻹنسان لا يمكن أن يظل وحيدًا. وأن الحب ليس كذبة. إيمان ينكر كل الوقائع وكل الحقائق، ويتحداها.

ويقول لنفسه: هذه بالضبط هي المراهقة.

فيسكت، دون اقتناع.

لكن المأساة يا حبيبتي أنها مبتذلة، حياتنا، وما فيها من مأساة، مكرورة، ليس فيها صيغة، قد تكون صيغتها، وحقيقتها، هي اﻷلم. ولكنها في كل مرة في كل لحظة، لها حرارة القسوة التي ﻻ تتكرر. الصيغ لا معنى لها، الكلمات لا معنى لها، لكن حروق المأساة ينتفض لها اللحم الحي العاري، هذه لا صيغة لها، لا كلمة تحملها أو تنقلها أو تعنيها، هذه أعرفها فقط، ولا يمكن أن أعرف كيف أقولها.

كل الناس تعرفها، بشكل أو آخر.

هذه، يا حبيبتي، صيغة أخرى، من جديد. هذا كل شيء.

قال لنفسه أنزل اﻵن، واذهب أبحث عنها، عبر الشوارع الليلية في القاهرة، النيل، ثم الكوبري الذي عبرناه معًا، وأترك إلى يميني الشارع الجانبي المفضي إلى اﻷزقة الضيقة المزدحمة باﻷوهام وأنصاف الحقائق والعذابات، إلى البيت القديم الذي ما تزال تراودني صورته، بإلحاح، تحمل إليَّ هولات الجنون الشائهة، أتجاوزه هذا الشارع الذي لا جدوى من مقتي له، وأنساه لحظة كما أنسى أشياء كثيرة، أو أدفعها إلى النسيان بيدي بقسوة، وأطلب من سائق التاكسي أن يمضي بي في الطريق الليلي، وأسأل، أتوقف عند أكشاك السجاير أسال عن طريقي إليها، وأنحرف في شوارع متحدرة، وأطرق باب بيتها. ألف عذر، على الفور، تتخلق في وهمه، وألف حجة، ومشهد الطارق الغريب في الليل ـ وهو مسافر في البحر ـ تدور حوادثه، وتبرز من الظل شخوص حياتها اﻷخرى، تتحلق به، وتتخبط في حصار التحيات وعبارات الترحيب وأهلًا وسهلًا هل نأخذ بيرة؟ تعشيت؟ وكيف اﻷحوال؟ وهو يئد المشهد ويكتم الوهم ويعصر بيديه دماء الخيال اﻷخرق، فلن يحدث شيء.

قال لنفسه:

قلبي يصرخ بالتمرد يا حبيبتي. وأكتمه. أريد أن أحطم العالم. أريد أن أكسر صخرة الحلم بضربة واحدة، وأجمع فتاته بين يدي، في فرح وحشي، وأقذف به في وجه الصخور اﻷخرى، أغرسه، وأستنبت منه أعواد البوص المجنونة المزدهرة في الشمس، بشواشيها المحلولة الشعر. أريد أن أعتصر هذا الشوق الذي ينفجر في داخلي، بين كفي المحروقتين اللتين يضرب فيهما اﻷلم، حتى يجف قلبي ويتصلب عمودًا يشق ثغره نحو المستحيل، وأجمعك، أنت يا ساحرتي الطائرة الشتات، إلى صدري، كنزي ومجدي شهوتي، وأجعلك واحدة. أريد أن أمحو، بدقات يدي، كل الملامح الممسوخة الشائهة في وجه العالم، أن أمزق بأظافري لحم الزيف الذي يتقطر بسائل باهت بطيء، أن أسلخ الجلد الصخري، أن أدمر، أدمر، أدمر القهر والوحشية الرابضة بصمت وكآبة خلف عينيه. كم أنت حبيبة إلي. أريد أن أضم بين يدي وجهك الناعم السمرة، وأضغط على عظامه، أضغط عليه، حتى تتشكل عجينته بعظام يدي، وتمتلئ لحظة واحدة وإلى اﻷبد، يداي الخاويتان. المياة امتلأت، فجأة، بالحيوانات الغارقة التي تعوي فاغرة أشداقها، تنهش لحمها بأسنانها الطويلة.

قالت له: ماذا حدث؟

قال: لا أعرف.. أنا أشوه نفسي، أجرح نفسي، في كل مكان.

كانت ذراعه تحت عنقها، ورأسها بشعره الوحشي القصير القوي الرائحة، على كتفه. يجرحه أيضًا جمالها الخاص. مد يده، محاذرًا أن تقع عن أصبعه قطعة القطن البيضاء التي تسربت نقطة من الدم إليها:

قال: جرحت إصبعي

قالت: يا عيني

عصفت به فجأة، دوامة غضب قديم وإحساسه بأنه مرفوض، صغير، وضحك ضحكة قصيرة عصبية:

ـ ما معنى هذا: يا عيني؟

وحاول أن يقبل خدها.

قالت بسرعة وحسم وهي تدير وجهها عنه:

ـ «يا عيني»… تعبير عربي يدل على العطف!

كل شيء يتدهور من جديد، في حماقة، وفي الصباح هذا اليوم اﻷخير. ها هو يفسد هذه الساعات اﻷخيرة. كان في داخله، بعيدًا، شك في أن العطف عنده وعندها شيئان مختلفان.

كانت قد قالت له: بعد أيام قليلة سوف تمقتني!

قال لها: أحبك.

قالت متأملة تبحث عن شيء ما: نعم، بطريقة ما. ربما.

بل أحبك حبًا كاملًا، نهائيًا. أحبك، هذا كل شيء. دون تحديد، دون أن يدخل على حبي وصف، ولا تحديد، ولا شرط. هذا مطلق. الجوهر. النهاية الكاملة. حبي لك ﻻ يقابله ولا يقف بجانبه، أو في مواجهته شيء. أحبك، وأريدك، أنت، كلك. وتساءل: كم مرة قالها، كم مرة لم يقلها، كم مرة سيقولها. دائمًا، دائمًا.

كانت قالت له: ألا تشتهيني، كامرأة؟

قال: نعم، نعم

نظرت إليه، صامتة، في تساؤل، وقالت:

ـ يخيل إلي، أنك على الرغم من أنك سعيد بما بيننا، فأنت غير مقتنع به.

نعم، يثيرني جسدك الشامخ الناعم، المليء بالحياة. لكني لا أريدك، يا رامة، جسدًا فقط… ألا تعرفين هذا بعد؟ ألا يهمك هذا، على أي حال؟ لا أريد جسدك سدًا بين وبينك، أو تعلة، أو حلًا. أريدك أنت، كلك، أحبك كلك، ووحدك. لا أريد معك هذه المسوخ التي تحتفظين بها في داخلك. هذا الجسد الغني الوثير القديم قدم اﻷزل، المتقلب بطينة خصيه العجيبة، المتوفز بالشباب الغض الجديد أبدًا، المتفتح بالرغبة الدائمة، المخضل بندى العذوبة، العطشان الذي لا يرتوي بالدموع ولا باقتحامات كثيرة، السمرة اللدنة المحروثة، لا أريدها هي فقط، أريدها ومعها أنت، وأنا، وحلمي المكسور وقد التأم من جديد، كلها معًا. أريدك مع حبي، حبنا، يا رامتي أريد جسدك وسماءك القاسية معًا، يلمع فيها رأس يوحنا المعمدان المقطوع، في الشمس الناصعة المحرقة التي تدور حافتها الحادة باستمرار، في هذا النقاء الكثيف الذي عرفته ـ عرفناه معًا ـ في لحظات النشوة والتحقق والجنون.

أنت تجيدين فن الحديث. ما أروع إجادتك له.. أما أنا فلا أعرف كيف أتكلم.. وإذا تكلمت فلن أٌقول شيئًا، حقًا. كم من الفنون تجيدين؟ تجيدين أيضًا فن إعطاء الجسد؟ وتحتفظين بقلبك منيعًا، حصينًا، لا يستباح؟ وأيضًا من الداخل لا تحسين شيئًا.. أقوة لا غلاب لها تدفعك، لا تقاوم، نحو هذا اإتقان؟ أما أنا فلا أطيق هذه الصنعة الباهرة.. أريد بجنون ويأس معًا ما وراء الكلمات، وما وراء الجسد معًا. أريدهما معًا، الكلمة، وحرارة الحب الجسدي وتفتح القلب التي وراءها، معًا.. وأمام الصنعة المحكمة أموت، وأجمد، وتنطوي عني موجة الحياة، وأرقبك، معجبًا ومجنونًا بالحنق واليأس، كأنني حيوان مظلم في جحر.

كانت تنظر إليه بعينين صافيتين، بحيرتين ما مدى عمقهما؟ القاع تحت السطح مباشرة لا تكاد تمسه القدمان؟ أم غور بلا قرار؟ رمال صحرائه الداخلية قاحلة تحت شمس العيون الصخرية اللامعة القسوة.

لا نكن قساة يا رامة، على أحدنا اﻵخر أقصد. ألا ترين أن العالم كله من حولنا يطفح بالقسوة، بمبرر أو غير مبرر، سواء. والجدران والناس التي لفحها لهيب الشهوات واﻻخفاق وضربتها الرياح واللامبالاة، جافة محروقة, نحن أيضًا نستطيع أن نكون ـ أقصد أننا أيضًا بالفعل ـ قساة. هذه القسوة درع هشة وإن كانت مروعة الشكل، أنيابها زرق مشعثة وفمها فاغر غائر الشدقين، عيناها لا تطرفان. ألم نتعلم كيف نصمد للقسوة إلا بالقسوة؟ دعينا على اﻷقل لا نقسو على أحدنا اﻵخر إذا استطعنا، كلما استطعنا. لأن ضرباتنا موجعة، تقع على مقتل. وقد عرفنا ـ أليس كذلك؟ ـ أين منا مواضع الجرح القاتلة. مهما أخفيناها تظل مفتوحة نازفة تهضب أحيانًا بالدم السخن وتظل دائمًا تنضح بقطرات منه قاتمة لا تجف ولا ينقطع نزُّها.

قالت له: أنت وصلت إلى مرحلة من النضوج نادرًا ما يصل إليها الرجل بعد هذا السن.

قال: تقصدين أن المنافسة والتكالب على الجائزة، لم تعد تعني عندي شيئًا كثيرًا؟ تعنين نوعًا من التحرر الداخلي أنتِ سعيدة به، أن الكون، في ظني، لم يعد من الممكن أن يدخل في قبضتي ـ كما كنت أتصور قديمًا ـ لم يعد ممكنًا أن أستحوذ عليه وأعيد تشكيله؟

قالت: ومع ذلك، فما زالت ردود أفعالك للناس جافة.

قال: أنا؟

قالت: لا تحتمل عشرتهم، أنت في النهاية ساخر ومتهكم.

قال: ليس هذا حقيقيًا. من أنا حتى أسخر بالناس. أنا أعرف ـ فيما أظن ـ عذاباتهم. حتى شوهاتهم، حتى جرائمهم، لا أدينها، دعيك من أسخر منها، حتى الممتلئين بذواتهم صلفًا، فقط يسلونني أحيانًا، وأستمتع بهم!

قالت: لماذا هذه اﻻبتسامة الصغيرة التي لا تتفتح، صراحة؟ طبعًا لك نوع من القهقهة، أعرفها، ولكن..

قال: ألم يخطر ببالك أنها حيلة صغيرة للدفاع عن النفس؟ طبعًا خطر لك هذا، أو كنوع من القرار اﻷخلاقي، ربما.

قالت، في تبرم: هناك شيء آخر. لم أضع يدي عليه.

قال: نعم، أنا أخلاقي، هذا ما تقولين دائمًا. أقُبل على الناس، وأعمالهم، بناء على أحكام أخلاقية مسبقة، ربما، وبعد ذلك، وفي سياق هذا الحكم اﻷخلاقي أقبلهم، صحيح، باعتبارهم هذا، ناس، يخطئون ويصيبون، ولكنهم يتعذبون دائمًا، ويبحثون، رغمًا عنهم، عن متعتهم، وسرورهم، أيًا كان، أليس كذلك؟

ثم قال: أبدًا، ليس هذا كله صحيحًا. من ذا الذي يزعم لنفسه حق الحكم اﻷخلاقي. ما أشقى الناس، وما أشد ضراوتهم، معًا. على العكس. لا أستطيع أن أحكم على أحد.

قالت: بالضبط. هناك دائمًا في ذلك خلفية تستند إليها حتى وأنت تخرج عن قوانينها. الحكم اﻷخلاقي موضوع، مطروح، أولًا. ثم أنت ترفضه بعد ذلك، أو لا ترفضه، هذا شيء آخر. حتى عندما ترفضه فإنه هناك يطل عليك كل سلوكك، وحياتك ولهذا أنت تستمتع به، وتبتسم، بسخرية، للناس.

قال: ربما. أما أنت، فلحسن حظك ليس هذا عندك موجودًا، من اﻷصل. أنت تقبلين الناس قبولًا يكاد أن يكون حسيًا، تدخلين معهم في صلة مباشرة، عضوية حتى، تلقائية، دون أن تمر بداخلك شبهة أن يكون هناك حكم أخلاقي. أو لا يكون. دون أن تكون هناك، أصلًا أخلاقية ما. وليس في هذا كله ما يدان أو يعاب حتى. كأن للناس وللرجال امتدادًا في نفسك أنت!

قانون إيمانها هو الحياة المليئة، في كل لحظة.

ماذا تقول لحبيبتك التي سوف تغرقك في البحر؟ تقول: أغرقيني؟ بالطبع، هذه هي الأمواج التي نريد جميعًا أن نغرق فيها، دون أن تغص حلوقنا بالماء المالح، غرقًا ناعمًا هاديء النبرة. أو غرقًا متقلبًا يفقد به المرء نفسه وتطيش عيناه. تقول: لا لن أغرق أبدًا؟ وأنت منذ الآن قد خبطت القاع الرملي بالفعل، واستقر حدثك واعي العينين تحت أثقال من الموج لا تطاق.

قالت: أنا كالعنقاء التي يحكون عنها، تجد ذاتها في مياه البحر.

قال لنفسه: في مياه البحر، في معمودية النار.

قالت: في ملح البحر، وصمته وشمسه المحرقة، ونعومة قمره.

قال لها: دائمة الشباب، تخرجين من المياة المحرقة كل مرة في غضاضة الصبا الجديد.

وقال لنفسه: هذه المرأة باقية لا تزول، هي بنفسها تضع أرقام الزمن، وفق ما تمليه حاجاتها الداخلية، بِرْكةُ الحب المشتعلة هي الينبوع الذي ترى فيه زهرة وجهها القمحية مترقرقة أبدًا قريبة من سطح الماء.

وقال لنفسه: هي لا تعود أبدًا إلى شيء مضى. لا تذكر أبدًا. لا تقول أن شيئًا قد حدث وانقضى. كل شيء عندها في الحاضر. كل لحظة تبدأ عندها من جديد. كأن الماضي لم يحدث أبدًا، وبالتالي لم يُنس ولم يُذكر، لأنه لم يكن هناك أصلًا. كل حكاياتها في الحقيقة تجري بالفعل المضارع ولا تعرف المستقبل أيضًا. لا تراه. لا يوجد.

وعرف، في زمن تال، أن الأشياء في عالمها متعددة الأسماء، وأن الاسم الواحد تعرف به أشياء عدة. والأشخاص أيضًا. وعرف أن الفروق، في حُميا يقينها الخاص، تبهت وتختفي، بين الأزمان والأحلام والأشخاص والرؤى والخيالات والوقائع والتحديات والصدمات.

قالت: ليس لي جذور، ليس لي مرساة في نفسي، هذا ما يخيفني. أنا انعكاس للآخرين، مقضي عليَّ أن أكون انعكاسًا لمن أحب. أتفانى في كل ما يحبون. أحب لنفسي ما يحبه كل طاغية جديد. فينفي عني نفسي. لا أعرف، في كل مرة، إلا ما يريد حتى دون أن يقول.