إن هذا الحب يقودنا إلى الموت، مرة تلو الأخرى، لكن لا يهم. فمنذ لحظة نـزولي من الطائرة، أراها واقفة هناك، تنتظرني بهدوء. صمتٌ سعيدٌ يمنحنا سرَ الحـب، الذي يبدو لنا أنه أبديّ، فنحن لا نعرف أبدًا أننـا سوف نموت، أو لعلنا نعرف، نعرف ولكننا لا نبوح بذلك

أعشاب عطرية

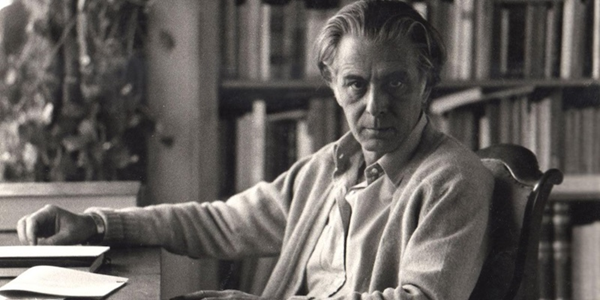

قصة لأنخيل بونوميني

ترجمة: علا عادل

عن ترجمة جوردان لاندزمان للإنجليزية

فيما يليّ قصة قصيرة من المجموعة القصصية "مُبتدئِو ليرنا" لأنخيل بونوميني، وهو أحد روّاد الأدب الأرجنتيني المغمورين، ومعاصر لأدولفو بوي كاساريس وسيلفينا أوكامبو وجورج لويس بورخيس. اهتم بونوميني بالأسئلة الفلسفية الكبرى، والسلوك الإنساني، والضعف البشري، والعوالم المتوازية، واتسمت أعماله بالغموض والإثارة والخيال.

تعد هذه المجموعة القصصية أول كتاب له من ضمن أربعة كتب أصدرها قبل وفاته في سن الرابعة والستين. وقد شملتْ على حكايات بونوميني وخبراته وتأملاته الرائعة والغامضة، وغالبًا ما تكون هذه الحكايات صاخِبة ومليئة بالإيحاءات غير المتوقعة ولحظات العنف المُفاجئة، كما أن تأملاته دائمًا ما تدور حول الهوية، والرقابة، والعزلة، ممزوجة بالفكاهة الساخرة، والعبثية الناعمة. ولا تزال هذه التأملات حاضِرة بشكل عجيب. هذه القصة "أعشاب عطرية" عبارة عن قصة يتنقل فيها الراوي الحالِم بين الأحلام، حيث تتدفق الأحداثُ في سياقات لغوية دائرية بينما هو يستعيد نفس الرحلة مع حبيبته مرارًا وتكرارًا، التي يغدو فيها تكرار سلسلة من الأعشاب العطرية، ما يتذكرها، بمثابة عدَ تنازلي لوقوع الحادثة.

حُلم يُراودني من حين إلى آخر كالـحُمَّى المتردِدة، كلّ رؤية تختلف عن الأخرى اختلافًا طَفيفًا، فأحيانًا ما يكون وشاحُ المرأة مَنسوجًا من الحرير أو الصوف، أو شاش رقيق إلى أبعد حدٍ، لكنه دائمًا ما يكون ذا لونٍ أسود وأبيض، وطويلًا للغاية، وبه خطوطٌ مُموَّجة، وخاضِعًا للريح.

رجلُ يَصل بالطائِرة، بعد رحلة قصيرة، و يَسير باتجاه الدوّار المُقابِل للمطار في بلدة سانت إرسيان. ففي كثير من الأحيان لا أعرف مَن هو المُسافِر. وفي كثير من الأحيان، كما هو مَعهود في الأحلام، أعرف ولا أعرف، وحتى دون معرفتي مَن هو، لا يساورني أيّ شك في أنه هو أنا. عند مَوضع قريب من الدوّار، حيث توجد ثلاث أو أربع أشجار ضئيلة الحجم، وتوابل، وأعشاب عطرية من نوع آخر في أحواض الزهور كما في الحدائق المُشذَبة بعناية في دَير من القرون الوسطى، تقفُ إليونورا، وإلى جانبها سيارة مَكشوفة في انتظاري، مُلتَفّةً في وشاحِها.

بالكاد نتبادل أطراف الحديث. فمن بعد اللقاء أخذنا نمضي بالسيارة في طريق كثير التلال، حيث يتسنى للمرء أن يشاهد تيجان أشجار الكستناء صاحِبة لون الصـدأ. ونفحات الرياح تُثير وشاحَ إليونورا فيرفرف في الهواء. مرارًا وتكرارًا، حتى يشتبك الوشاحُ في النهـاية بإحدى العجلات، فتُسحَب إليونورا عنوةً من مَقعدها، وأنا معها. مصطدمين بحافـة التلّ، لأجد دمائِي تُلطِخ وجـهَها الهـَامِد.

العجيب هو أن طراز السيارة متغيـرٌ. فإليونورا، التي لم أقابلها سوى في الأحلام، عادةً ما ترتدي أنواعًا مختلفة من الملابس باستثـناء الوشاح، فهي ترتديه بصفة دائمة. وذات مرة اختطفتُ نظرةً، نظرة غائِمة، إلى المنزل الذي ينتظـرُنا، والذي لم نصل إليه أبدًا: لديـه شرفات حجرية واسعة، ويطل على مزرعة عنب بلون الـمّغرة. شيئًا فشيئًا كنتُ أقع في حب إليونورا. إلى حـدّ أن عدمَ وجودها في الواقع كان يُرعِبني. ومنذ ذلك الحين، تعلمتُ أن الأحلامَ مَصنوعةٌ من مادة لا تقل ثباتًا، أو صدقًا، أو واقعية، عن واقعنا اليومي البَديع، بل الأدهى من ذلك، ربـما هناك جحيمٌ مُـوَازٍ، عنده سندفع ثمنَ الخطايا التي نرتكبها في أحلامنا. وفي المقابِل منه، هناك نعيـم.

إن هذا الحب يقودنا إلى الموت، مرة تلو الأخرى، لكن لا يهم. فمنذ لحظة نـزولي من الطائرة، أراها واقفة هناك، تنتظرني بهدوء. صمتٌ سعيدٌ يمنحنا سرَ الحب، الذي يبدو لنا أنه أبديّ، فنحن لا نعرف أبدًا أننا سوف نموت، أو لعلنا نعرف، نعرف ولكننا لا نبوح بذلك، لأننا في الصمت فقط نستطيع أن نتذكر أسماءَ النباتات العطرية، تلك التي تملأ الدوّار في سانت إرسيان، ثم بعد أن نحصيها عددًا ونستحضر روائحها، نموتُ مرة أخرى.

لقد كـنتُ أتشبثُ بأمل هـَارِف وسَاذِج، في اللحظة التي كنتُ أتألم غمًّا من فكرة أن وجـود إليـونورا رهـينُ أحلامي، وهي احتمالية أنني الذي كـان يُـحلَـم بـه، وأنني أنا الذي لا وجود له إلا عندما تُحييني إليونورا فـي حلم مُـكـرَّر، يَـزورها من حين لآخر.

يصرّ شريكي في العمل على أن من صالحـنا شـراءَ محصول مصنع نبيذ صغير، القابِع في سانت إرسيان. وأنا ضد ذلك. فضلًا، فأنا أعتقد أن معارضتي لها علاقة بعدم رغبتي في السفر في واحدة من تلك الطائرات الضيئلة المتهالكة، التي تعتبر، عمليًا، الوسيلة الوحيدة للوصول إلى المنطقة.

لا شيءَ يبقى لنا بعد هذا الموت المـتكرِر، سوى حُلم جَديد ينقذنا من جحـيم الغياب، جحيم الأيام نفسها، ومن ثم نلتقي مرة أخرى عند الدوّار أمام مطار سانت إرسيان، لنقابل من جديد، بعد أن نستحضر بتأنٍ ألوانَ كل عشبة من الأعشاب العطرية وأشكالها وروائحها، ذلك المصير الحَلقِيّ، الذي يتحد فيـه كلّ موت من موتنا، خِفـيةً، بنبتة من تلك النباتات الطيبة أو الخبيـثة، باسم آخـر يحملها و بعطر آخر يضمّها.

فسلوكُ العديد من الأزواج في الأدب لا ينبغي أن يتحرر من المسؤولية حيال تلك العادة، التي أصبح حلمي قائمًا بها. بيد ألا يخلو الموت الإجباري لروميو وجولييت- على سبيل المثال لا الحصر- ،والبعث الإجباري لهمـا من السِرّ، عند كل إعادة قراءة أو تمثيليـة، فهذه حقيقة تُـصرِح بـأن الأعمال الأدبية حلقة مُـفرَغة هي الأخرى.

خوفٌ من الصدأ يَسـري فوق قمم أشجار الكستناء. وشعـرُ إليونورا كان أيضًا بلون الصدأ، قد داعبتُه بلُطف بيدي المُتكِئة على ظهر مقعدها. كانت السماءُ العَـارِية فوقنا زرقاء شاحبة، بشدة، وكان الصمتُ بيننا يجعل أصواتَ المحرك، والرياح، والمكابح على المنعرجـات الحادة في الطريق الجبليّ، أطغى حضورًا، لا سيما صوتُ الرياح، التي كانت تخطفُ فجأةً، في بعض الأحيـان، وشاحَ إليونورا الصُوفيّ وتجبره على الرفرفـة، بخطوطه السوداء والبيضاء المتموّجة، في هـواء الصباح العـذْب.

ومرة أخرى، تنتزع هبّةُ ريحٍ عنيفةٌ الوشاحَ، الذي ينشبُ في قضبان العجلة الخلفية، فتُجذَب إليونورا إلى الخلف، ويبدو كما لو أن السيارة ترغب في تسلّق سفح التلّ على إثر الضجـيج المُـفتعَل من الحديد والزجاج المـتـطَاير على الصخور، ثم ألفى دميّ باردًا على وجه إليونورا.

لأنها جاءت لتقلّني من مَطار سانت إرسيان المُتواضِع، عند دوّار زاخِر بالأعشاب العطرية مِن المريمية، والحرمل، والنعناع، والزعتر، و إكليل الجبل، والبردقوش، التي تُطِيبُ رائحةَ الهواء الريفي لتلك القرية المُقامة على سَهْل مَرخِي بين التلال.

وهكذا انتهى بيّ الحال في سيارة إليونورا، بعد الرحلة القصيرة من مدينة ليون إلى سانت إرسيان، أتأمل القَبّب السمراء الرشيقة لأشجار الكستناء من وراء شعرها القرنفلي الراكِد، وأنا أسرد في رأسي أسماءَ الأعشاب العطرية.

أما الآن، فقد عدتُ إلى الانتظار. انتظار أن تصطفَّ النجومُ، لكيّ أتمكن من السفر من ليون إلى تلال إليونورا. وأن أصل إلى الدوّار الـمَزروع بالزنجبيل، والملوخية، والـخُزَامى عريضة الأوراق، والزعفران. وأن نلتقي من جـديد، ونسافر معًا على طول الطريق المُـتموّج والمُتعرِّج إلى أن تتخطفَ الريـحُ ذلك الشريط الطويل من الحرير الأبيض والأسود، ولمّا يُشبَك في قضبان العجلة الخلفية، نرتطم بسفح التلّ، ويُغطي دميّ وجهَ إليونورا، و نموتُ من جديد. وأقول: مرة أخرى، عليَّ أن أنتظر حتى أعود لأموت إلى الأبد دائمًا وأنا أذكر أسماء الزنجبيل والـخُزامى، في ذاك الصباح الخريفيّ البارد، الذي يَصيـر، حينًا بعد حين، الصباح الأخير، من جديد.

في صباح بلون الأشجار البنّية وأشعة الشمس الذهبية، هبطَ الركابُ الستة أو السبعة، الذين قد وصلوا للتوّ من مدينة ليون إلى بلدة سانت إرسيان الجنوبية الصغيرة، من الطائرة. و مضى كلّ منهم في طريقه دون توديع الآخر، وكأنهم لم يتشـاركوا، قبل دقائق، مع وجـهتهم الموحدة، الخوف المُخفَى والنشوة المجهولة في الجوّ.

بحزم يمشي أحدُ هؤلاء الركاب نحو دوَّار ممتلئ بالنباتات الدانية، حيث تنتظره امرأة وبجوارها سيارة. كاشفًا هدوئَها وشاحٌ طويل موشَى بالأبيض والأسود، يطفو في الهواء بفعل الرياح.

والآن، يقودان السيارة على طول الكُورْنيش، والرياح بدتْ وكأنها تهجم على السيارة من نواحٍ مختلفة وهما يدوران حول التلّ. كان الهواء باردًا، لكن الوشاحَ كان أشدّ برودة من البرد الذي يُنبئ بتغير اتجاه الرياح. وحينَ أشرقتْ الشمسُ مباشرةَ على وجهي الشخصيتين (الرجل كان أنا، والمرأة كانت إليونورا) هربَ الوشاحُ كالعصفور من حول عُنق إليونورا، و طار إلى الوراء. (بهزلية أتذكرُ مُهمة خاصة بمصنع النبيذ).

وفجـأة، من أعلى التل، نظرتُ إلى الأسفل، إلى القمم الذهبية لأشجار الكستناء التي بالكاد تمتد طول الطريق. أما الوشاحُ، فوجهته بعُنف تغيرتْ، وسقطَ كالرصاص على الرصـيف. وشـاهدتُ إليونورا تعتدل في جلستها، وتدير وجهها نحوي بـنظرة استعطاف عَـاجِلة، ثم أفلتتْ من يديها عجلةَ القيادة، وبدا وكأن السيارة زادتْ مِن سرعتها، فعانقنا بعضنا، في الهواء تقريبًا، اللحظة التي كنا قد اصطدمنا بالفعل في سفح التل، وتساقطتْ تيجانُ أشجار الكستناء، ودميّ لطّخ الوشاحَ المَعقود في العجلة الخلفية للسيارة، وتحت وجهـي تبلد وجهُها. وكنا نَلِـجُ في مكانٍ ليليّ زاهٍ، مَنْسِيّ من شمس الخريف إلى الأبد، إلى الأبد.

غير أن موتنا دائمًا ما يكون مختلفًا، أو بالأحرى، له دائمًا اسم مختلف. فالأمر يسير على هذا النحو: بينما نقود السيارة، نسردُ أسماءَ الأعشاب العطرية في رؤوسنا. وتـختلط أسماءُ التوابل الأخرى مع أسماء الأعشاب العطرية: ورق الغار، والريحان، والقرنفل، والبردقوش. أعتقد أن الدوّار يحتوي أيضًا على الخُزامى، والملوخية، وجوزة الطيب، وشجرة الكافور. وبطبيعة الحال، يختلف الترتيب الذي نستحضرها به.

أعتقد أن الارتطام يحدث عندما ننتهي من تسمية جميع النباتات في الدوّار. وآخر واحدة – التي دائمًا ما تتغير– تُعلِن موتَنا.

إن شريكي في العمل مُحِقّ. فقد وجد مُشترِيًا للمحصول من قبل أن نشتريه. والعرض قـائم حتى نهاية الشهر، لذا سأسافـر يوم الخميس إلى بلدة سانت إرسيان، لإتمام الصفقة.

وها هو الرجل، يصل مع المجموعة، ثم ينفصل عنها. ويسير وحيدًا في اتجاه دوّار عامِر بالشُجيرات، أو لعلها أعشَاب عِطرية. فهناك شاهِد يروي هذه الأحداث كما في الأفلام. إذ يتابع فريق منهم ما يحدث في الوقت الذي يُحصِي الفريق الآخر ما يلي: البردقوش، العناب، الزعـتر، الريحان، المَريميّة.

أما الرجل فيتجـه نحو تلك الـخُصْلات من الروائح الـمُـختلَطة، و بين غصون ليستْ بزنجـبيل، أو ملوخية، أو حرمل، أو يانسون، وإنما كستناء. يَـلمحُ المرأةَ، التي جاءتْ لانتظاره. واقفةً بجانب سيارة، ويلاحظ أن الريحَ تهبُّ بطيّش، هباتٍ عابرةً، لأن الوشاح المَنسوج من قماش أبيض اللون وأسوده ثَقيل، يَـطفو تارة ويتباعـد عن جسدها، ثم يقع عند قدميها، ويسكن، ثم يـرفرف من جديد.

المُسافِـر يقتربُ مِنها، و كالعادة خطواته نَـشِطة، أما الهواء فيبدو، في هذه اللحظة، مثل شَـراب شَفّـاف، وأن هُلامًا خَفِـيًّا يُبطئ مشيتَه، كما لو كان للزمن انتفاخٌ مطاطيّ، فإذا باللحظات تتوالى في ذات البُقعة، حتى غدا المَشيّ حركة لا تكاد تُـحَـس.

المرأة ثابتة في مكانها، وحده الوشاح الذي يـُحلِّق، ثم يطفو، ثم يسقط، مُحدِثًا، بالطبع، رَطمة مَسموعة، وهما ينظران إلى بعضهما من بُعد ما لبث يتقلص، رغم خطوات الرجل، ولَهْفةُ اللقاء، التي تتبدَّى بدهاء في بريق عـينيهما، وأنفاسهما المكتومة، ونبضات قلبيهما، التي لا يستطيعُ أحد أن يسجلها سواي، لدرجة أنني وأنا أشاهد اللقاء، وأردد أسماءَ الشيح والريحان والبردقوش والفانيليا، أرصدُ احمرارًا مُنبِعثًا من وجـنتيهما، وتسارعًا في نبضهما، وحرارةً مُتصاعِدةً في صدورهما، وخَواء مُباغِتًا في بطونهما، ورجفةً خـافِتةً ومُربِكةً في شفتيهما.

إنهما وجهًا لوجه الآن، ورغم أنني لا أسمعهما، فأنني أرى كلمات معدودات تتبـادل فيما بينهما، وبعدها يَستقـلان السيارةَ، التي تفوح منها رائحة الـجِلد على الرغم من سطحها الـمَكشوف تحت سماء الخريف الزرقاء الشَـاحِبة. في طريق طويل تقودُ السيارةَ. وأنا أشاهدهما من الأمام، ومن الخلف، ومن الجانبين، ومن الأعلى. فهي مُنتبِـهة إلى الطريق. أما هو، فـمُنتبِهٌ إلى الوشاح، الذي قد حرر نفسه مرتين بطَلاقة، كأنه ذيلُ الـمُـذَنَّـب، إلى أن عـادَ للسُكون الهـادئ.

عندئذ، أدرك، حـتى أطمئِن، أنني أنا الرجل، والمرأة هي إليـونـورا، وأن التلال القريبة، التي سيتحتم علينا تـسلّقهـا، هي تلال وطنها، تلك التي حدثتني عنها مرات عديدة، ثم، بـهدوء، أسردُ مرة أخرى أسماءَ التوابل، والأعشاب العطرية: الخُزامى الغليظة، واليح، وإكليل الجبل، والقرفة، والكمون، والزنجبيل... والخردل والريحان؟ أهم هناك؟ أهي أعشاب عِطرية؟ أكان هناك زعـتر ولويزة ونعنـاع ويانـسون؟

مرة أخرى، يفرُّ الوشاحُ مثل الحيوان المَذعور. مرة أخرى، تلتقطه إليونورا. والجوّ بارِد، غير أن برودته، شدتُهـا في الوشاح، الذي يتحرك مع الرياح، أوضحُ من رقـتهـا الجافة، التي تفتش بتلهّف بين جذور شعرها – ثم تنتقل عبر بشرتها النـاعِمة والصـافِية. وهذا، لأن الرياح حركتُها دائرية عند التلال: هنا، حينَ نصعد، ندع الشمس خَلفنا فتختفي الرياح. وحين نلفّ حول قمة التلة ونبدأ في الهبوط، تصبح الشمس أمامنا، فتعود الرياح، برفقتها، لتبحث عن الوشاح الأبيض الأسود حتى تستولى عليه وتسحبه إلى الخلف، ومن ثم نشرع في الصعود من جديد، ويهدأ الجوّ، فـأشاهد وجهَ إليونورا مِن الجانب وهو في مقابلة تيجان أشجار الكستناء المَزروعة عند المُنحَدر، أسفل الطريق، والتي تتكرم، من حين لآخر، برسـم وجهها على السماء الزرقاء الشاحِبة والبعيدة للغاية.

لكن مَن الذي مات هنا؟ أنا؟ بـالتـأكيد. أم أن هذه مجرد حيلة لإنهاء الرحلة. و مِن ثم لم يمت أحد، بل لم يعد أحد بقَـادِر على الاستمرار في صعود التلال وهبوطها؟ أم أن كل شيء قد انتهى، إليونورا، وأنا، والرحلة؟ أعلينا أن نعيد سردَ الأعشاب مرة أخرى، ونبدأ من جديد؟ وسؤال آخر: هل الخُزامى الإنجليزية، والخُزامى الفرنسية، والخُزامى جميعها نفس الشيء، وهل تحمل جميعها نفس العطر، وهل لديها جميعها لون عيون إليونورا عندما يحلّ الخريفُ على تلال سانت إرسيان؟ وسؤال آخر: ألن تكون هذه نعيمي ولا جحيمي، أمَحتوم عليّ أن أكرر حلمي دائمًا وإلى الأبد، أنعمة هي أم لعنة؟

* الترجمة خاصة بـ Boring Books

** تحتفظ المترجمة بحقها في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمها دون إذن منها