نكتشف عبقرية ناقصة في كل مكان بأعمال وايلد. فصورة دوريان جراي عبارة عن وحل تركت فيه الموهبة آثار أقدامها. ولكن من الذي يستطيع أن يقول إن زوج من تلك الأقدام ليست ملائكية؟

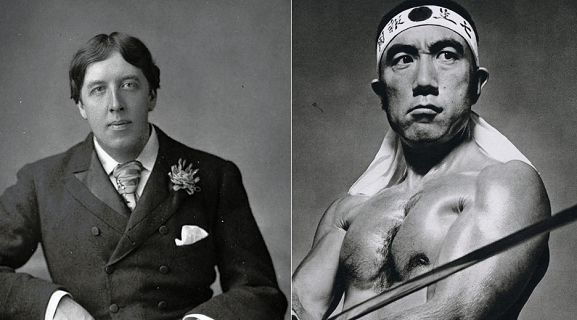

أوسكار وايلد بقلم يوكيو ميشيما

نُشرت في عدد خاص من مجلة «تجديد الآداب والفنون» الذي صدر في شهر أبريل من عام 1950م.

ترجمة: ميسرة عفيفي

لقد ابتعد اسم وايلد عن أي شعبية في هذا العصر، وتُرك بعيدًا عن الملاحقة الحماسية له، إلا أنه ظل يثير في نفسي اهتمامًا شديدًا لوقت طويل، ولكي أكون صادقًا ربما كان اهتمامي بقضية اللورد ألفرد دوجلاس هو أقوى صلة لهذا الاهتمام. إنني لا أؤيد ربط مختلف الكُتّاب بأعمالهم بأي رابط خلاف الشهوة الجسدية. ففي بعض الحالات تكون تلك الشهوة الجسدية مشاعر تطلب هدفًا مباشرًا، وفي حالات أخرى تكون مواساة يعرفها فقط إنسان من نفس نوع الكاتب. وعلاوة على ذلك ثمة حالات تكون شبيهة بكراهية عميقة.

ومن العجيب أن وايلد كان يمثل بالنسبة لي ذلك كله مجتمعًا، ويمثله كذلك منفردًا كل على حدة. فأول عمل أدبي أمسكته بيدي هو «سالومي». كان أول كتاب أختاره بنفسي وأول كتاب أمتلكه. ولا داعي للقول إن هذا الاختيار يعود للوحات بيردزلي الداخلية في الكتاب، ولكن ما حجم الاختلاف بين اختيار بيردزلي واختيار «سالومي»؟ ألا يظهر هنا الدليل الواضح على أنني اخترت جو ذلك العصر كله بلا تردد؟ وكانت النتيجة أنه كلما مر الوقت علّمتني اللمسة الأولى البريئة تلك، دقة مذاق الثمرة التي أقطفها بنفسي وسط الظلام. في النهاية يختار الإنسان ذاته مسبقًا. يذكر هوفمانستال في الدراسة الرائعة التي كتبها عن وايلد، التفاصيل التعيسة التي قادت وايلد إلى السجن، محذرًا من أن الأفكار المبتذلة التي تُلخص الحياة في سعادة أو تعاسة، تُخفض مستوى حياة البشر إلى «حادث تعيس» في كل شيء، ثم يكتب: «كانت يداه وقدماه الممددة على وسادة عتيقة من القطن بعد اقتلاع زهور السحلبية، تشتاق من أعماقها شوقًا مصيريًّا أن تدخل لكي يستحم في ماء استحمام قذر خرج منه عشرة مساجين». إذا فكرنا أن النقد في جوهره هو القدرة على اختيار الذات، سيكون وايلد الذي تذكر أن النقد هو الإبداع حقًا، هو الإنسان الذي خلق قدره بنفسه.

ربما يكون التناقض (Paradox) هروبًا من الموقف ولكنه لا يغدو ذريعة مطلقًا. يلاحق المتناقض نفسه وفي النهاية يجرد نفسه من كل حقوقه في التذرع بالحجج بدون أن يترك منها شيئًا. ولهذا فالمتناقض يكون في الأغلب إنسانًا مخلصًا. وهنا يقترب المتناقض بسهولة من الإله. فالإله آخر ذريعة للإنسان، وربما كان التناقض هو أقصر طريق إلى الرب. وثمة سبب لمعاملة الآلام على أنها متع، وللنظر إلى جروح مرضى الجذام على أنها ورود في القرون الوسطي لأنها كانت أعظم عصور التناقض. يحكي وايلد في قصصه للأطفال هذه المعجزات بالتفصيل، ويضارع بعضها حكايات تولستوي الشعبية عظمة. وكما فكر فلوبير الذي لم يستطع حتى النهاية الانفصال عن اهتمامه بالماركيز دي ساد، أن دي ساد نفسه كان الكلمة الأخير للكاثوليكية وكان الرعب تجاه روح محاكم التفتيش وروح التعذيب وروح «كنيسة» القرون الوسطى وتجاه الطبيعة، وقصة وايلد الجميلة جدًا للأطفال المسماة «العملاق الأناني» تعد عملًا قروسطيًّا محضًا.

لقد وقف العديد من الباحثين عند عدد من تناقضات وايلد. حتى أندريه جيد ذاته.

«إنه ليس كاتبًا عظيمًا، ولكنه إنسان عظيم في معيشته».

لخص أندريه جيد ذكرياته عن وايلد في هذه الجملة، والدليل على ذلك أن تناقض وايلد الممتلئ بالدفاع عن النفس المقيت يعتمد على تناقض محتواه: «لقد استنفدتُ كل عبقريتي في العيش، ولم أستخدم في أعمالي الفنية إلا موهبتي فقط».

ومن يستطيع أن يفصل بين العبقرية (genius) والموهبة (talent)؟ إن جيد يعلم ذلك تمام العلم بالتأكيد. ثم فرّق جيد بين هذين الدواءين اللذين يخادع وايلد بالخلط في طريقة الاستخدام، موضحًا أنه خلط جوهري. وفي الحقيقة لم ير جيد في أعمال وايلد إلا الموهبة فقط. ولكنني أفكر أليست مأساة وايلد هي الإخلاص في التناقض داخل التناقض؟ مأساة محاولة فصل مبهر لمركب كيميائي يصبح شيئًا آخر في اللحظة التي تُفصل فيها عناصره.

لا تعني الموهبة عبقرية ناقصة مطلقًا. العبقرية والموهبة عنصران مختلفان. ورغم تلك الحقيقة، إلا أننا نكتشف عبقرية ناقصة في كل مكان بأعمال وايلد. فصورة دوريان جراي عبارة عن وحل تركت فيه الموهبة آثار أقدامها. ولكن من الذي يستطيع أن يقول إن زوج من تلك الأقدام ليست ملائكية؟

يقول جان كوكتو: «يُقال إن كل الأعمال لها ضوء وظل. يتحرك مخبأ الظل. لقد أحببتُ قراءة (صورة دوريان جراي) في السادسة عشرة من عمري. ثم شعرتُ فيما بعد أن تلك الرواية حمقاء. ثم جربت أن أعيد قراءتها، فاكتشفت فيها ظلالًا جميلة (السرد المتعلق بشقيق سيبيل ڤاين مثلًا)، فعرفت إلى أي مدى يكون نقد الإنسان ظالمًا»

تلتقط عين كوكتو الحادة من داخل رواية «صورة دوريان جراي» سردًا رهيبًا يتعلق بمعارضة مذهب اللذة ومعارضة الهيلينية ويبرزه لنا. وعلى الأرجح ليس هذا على سبيل التهكم. فكوكتو شديد الفظاظة لا يستطيع التهكم.

ثمة اعتقاد أنه من أجل قراءة أعمال وايلد من الضروري أن يمتلك القارئ عينًا ساذجة سذاجة غير طبيعية. فذلك الشاب الذي اتحدت داخله المأسوية الساذجة لأسطورة القلط ولأيرلندا ودبلن، والدنيوية القدرية لمدينة دبلن، تعلم في جامعة أوكسفورد وتتلمذ على يد والتر بيتر، ثم سافر إلى اليونان فتفتحت عيناه على جمال هيلاس. ثمة نمطية ثابتة في تلك السيرة، وحتى وايلد نفسه لم ينج من تلك النمطية. اليونان وإيطاليا التي شاهدهما، ديكوريّتان جدًا، وتشبهان اليونان التي يشاهدها أغلبية الألمان باستثناء جوته وحده. ويملك الفرنسيون داخلهم دماء البحر المتوسط مقارنة باليونان تلك التي تشبه ألمانيا. فلا يحتاج الفرنسيون الذهاب إلى اليونان في رحلة تعليمية. وفي المقابل انظروا إلى وايلد. ... لقد ذهب لزيارة قبر دانتي في راڤينا.

«... بدأت خطواتي تُسرع

تسبق الفرس والغروب

وقبل اختفاء الغروب الأرجواني

دخلتُ أسوار راڤينا أخيرًا!»

من الطبيعي ألا يعترف جيد الذي لا يتأثر عند رؤية الأعمال الفنية، بجمال عُثر عليه بهذه الطريقة في اليونان وإيطاليا. وقد كان الشيء الوحيد الذي لا يُقابل بالاحتقار من الشعوب اللاتينية هو فقط إدراك جوته لعظمة رافائيل أثناء رحلته إلى إيطاليا. يونان وايلد، مفهوم أكثر وضاحة وبساطة من يونان نيتشه، كانت ضجرًا كاملًا على الطريقة السكندرية طرحت من اللذة الجسدية لذة تدنيس الرب المخيفة، وأضافت إليها مأسوية حكايات الشعب القلطي البطولية. كان وايلد قرويًّا رومانيًّا بامتياز. فلو لم يكن قرويًّا، لما استمر الدهاء محل اهتمامه طوال حياته هكذا!

ثمة عضلة قوية وساذجة في تناقض وايلد، وعلى الأرجح أن حركات تلك العضلة هي التي افتتن بها جيد. كانت في عضلات هذا الراهب مرتكب الخطايا قوة حقيقية كسرت القواعد التي يجب أن تُكسر. لقد ضحك وايلد بصوت عالٍ، صوت عالٍ علوًا رهيبًا. داخل عربة تجرها أحصنة تسير في طرقات ضيقة بالجزائر، ضحك وايلد عندما رأى جيد وقد انحنى برأسه ناحيته فجأة ليبوح له بسر من أسراره الدفينة لأول مرة.

«... ضحك وايلد. ليس ضحكًا مرحًا ولكنه ضحك انفجر من مشاعر الانتصار. ضحك لا حدود له ولا نهاية، ضحك غير معقول وخارق للعادة. وكلما أبديتُ استيائي من ذلك الضحك زاد ضحكه أكثر. ثم قال: (... إن هذا الضحك المبالغ فيه سوء أدب، ولكن ما باليد حيلة. لا أستطيع الصبر) ثم بدأ يضحك مجددًا ضحكًا أكثر عنفًا وصخبًا»

لا يضحك اللورد هنري في رواية «دوريان جراي» فاغرًا فاه هكذا. فضحك اللورد هنري المتكلف الكلبي لا يزيد عن أنه رداء لوايلد. فهو ليس من أتباع المذهب الكلبي البتة. يعتقد ميشيل بطل رواية «الفاسق» أن فرحة منالك كلبية ولكن حتى منالك نفسه ليس من أتباع المذهب الكلبي مطلقًا. إن ضحك وايلد فاغرًا فاه هو ضحك شيطاني بالمعنى الأصلي للكلمة. اخترع الربُ الشيطان من أجل الصحة العامة. وانتماء وايلد للمذهب الشيطاني هو أمر صحي. وذلك الضحك هو أمر صحي.

لا شك أن وقوع وايلد في حالة رعب من سهولة ارتكاب الخطيئة أمر متوقع. فلم يكن مثل جيد له طبيعة منحرفة أو قيود بروتستانتية. تُرى أثمة مذاق لا طعم له أكثر من ارتكاب الخطيئة بناء على المنطق وأوامر المنطق؟ بالنسبة لجيد من الصعب ارتكاب الخطيئة لأنها في جوهرها لذة. والبحث كذلك عن موضع اللذة منطق ضروري بالنسبة لوايلد من أجل الوعي بالخطيئة. والسبب، أن الخطيئة بالنسبة لوايلد يجب أن تكون لذة فقط لأنها خطيئة.

واستمر البحث في هذه الموضوع بحثًا للهروب من الموضوع، وكأن تكوينه منذ البداية متناقض. أليس كذلك؟ فعدم أخلاقيته منذ البداية تقوم على نوع من أنواع فلسفة الاستحسان. فقد كثف الانحلال بروڤاته بالفعل في القارة، ثم لحق الأدب الإنجليزي أخيرًا باليوم الأول لافتتاح الستارة. فقد مُلَّ بالفعل من «الملل»! ولم يبق شيء يمكن الملل منه. وهنا استمات الناس.

ظهرت عبقرية وايلد بدون تخطيط في مسرحية «سالومي» التي تتكون من كتالوج فسيفسائي هائل العدد من الانتحار وقطع الرأس والخنق باليد وزنا المحارم والغيرة، ثم أظهر هو نفسه تعريفًا شديد الوضوح للمعاناة في قصيدة «أبو الهول» التي تتكون من مشاهد إباحية وعنف وحشي ساطع وقديم على طريقة رواية «سلامبو».

«يقاسي عبء تمثالنا الشاحب من المعاناة،

تراقب عيناه الكليلتان العالم

وتبكي على كل روح تموت

ثم عوى بلا جدوى من أجل أرواح كثيرة».

فثمة ضرورة قصوى لنوع من التغيير من أجل استمرار تلك الجملة الختامية لقصيدة «أبو الهول» الجميلة جمالًا مبهرًا، موضوع داخل «يوميات السجن» كاستمرار طبيعي بالضبط كما تستمر عتمة الصيف في الليل.

وبناء على قراري الفردي، فقد بدأتْ قضايا القرون الوسطى على الطريقة «الوايلدية» تظهر للواجهة فجأة من هذا التغيير. الموضوع الرئيس لمأساة الصلب، هي أن اللذة يجب أن تكون مؤلمة، لأن اللذة خطيئة. وهنا لأول مرة يتألق تفسير جيد التالي:

«يتشابه ميل وايلد تجاه اللذة تمامًا مع ميل البشر إلى الواجب».

إن شعوره بوجود لذة جوهرية في الألم، أوصل مفهوم «الشر» إلى درجة العبادة والاحتفاء كمذهب حركي بطولي. المعاناة نوع من أنواع الدراما. من أجل أن يتجه الإنسان إلى ما يريد لا يستطيع إلا أن يلح في طلب الغرور بالضبط مثلما يحدث عندما يلح الأطفال في طلب الحلوى هدية ذهابهم إلى طبيب الأسنان. فالغرور هو مسرح الدراما، وأعتقد أنه كان التربة الخصبة للأخلاق بالنسبة لوايلد.

وأنا أعتقد اعتقادًا قويًّا أن وايلد لم يكن ممثل مأسويّات بارعًا. ميله ناحية المأساة كعقيدة من أجل المعيشة، كان يحمل على عاتقه أعباء تفاهة الحياة البوهيمية لشعراء الرومانسية. وما من ألم كبت يجعل المأساة فخمة في المقدار والغزارة. أمر عجيب! فمن بين العديد من أنواع الألم، فقط طعم «ألم الكبت» هو الذي لم يذقه وايلد قط. لقد تعلم ذلك خارجيًّا لأول مرة من السجن.

وكتب هوفمانستال: «كان مذهب الجمال بالنسبة له يشبه التشنج» ويرى هوفمانستال الرعب الهائل لوايلد على أنه تهديد يأتي من واقع رجل يستمر في تحدي انتقام الواقع. «تألق أوسكار وايلد، وفتن وجرح ثم أغوى. يخون شخصًا، فيخونه آخر، ويطعن قلب شخص فيطعن آخر قلبه». بمعنى أن ألم وايلد هو الألم الناتج عن اضطراره لطعن الآخرين لأنهم يطعنونه أيضًا. هل هذا صحيح؟

لقد اختصر وايلد في «صورة دوريان جراي» الكتابة عن ألم دوريان اختصارًا شديدًا. فالألم الروحي العتيق الضئيل الذي يعاني منه دوريان ألم على طراز الحكايات، تبرز اللوحة الذهبية للألم عاليًّا بوضوح وصلادة في العمل الفني. لم يكن أمام وايلد تجاه المعيشة إلا تحمل مسؤولية قدرته على التعبير عن الألم. وكانت حياة السجن هي من جعله يُرضي تمامًا هذا الأمل لأول مرة، ولكن ألم يكتشف – على الأرجح قبل ذلك – سبب وجود المعاناة في قلق الحياة التي تعبر عن المعاناة؟ لقد ظل يلاحق بلا توقف الوعي الذي يقول إن الحياة يجب أن تمنحه رضى بشكل أو بآخر. أليس هذا ذاته هو أحد أدوار الألم في الحياة وأحد أسباب وجوده؟ فمثلما تصنع مرآتان موضوعتان أمام بعضهما البعض عددًا لا نهائيًّا من الصور، كان وايلد يخلق معاناته من العدم بنفس الطريقة. فإنه – وهو عبقري الحياة وملكها المتوج – يُعرّف المعاناة بأنها في أغلبها قدرات روحية مصطنعة. وعندما يتصدى وايلد للتأليف وزع استهلاكه من روحه واستهلاكه من معاناته، كما يصنع البشر في مواجهة الحياة. ولكن مع مرور الوقت، حتى من داخل العمل الفني نفسه نسمع أنين غربة صحي وبسيط. إنه أنين منفر مثل أنين رجل يصدر من علبة مكياج ذات موسيقى.

لقد سمعت ذلك الأنين بوضوح تام في المسرحية الاجتماعية الفكاهية «مروحة الليدي وندرمير»، تصرخ الليدي وندرمير بعد أن رفضت ملاحقة اللورد دارلنجتون لودها باستماتة: «سأظل وحيدة بقية حياتي! يا له من أمر مرعب!» بل لدرجة أن تلك الصرخة التي لا تتعدى سطرًا واحدًا تُسمع وكأنها صرخة مبحوحة لمعاناة رجل. لا يتسرب من فم السيدة النبيلة التي تملك أمًّا موسومة بلقب امرأة «تشبه الروايات الفرنسية المريبة التي أُلفت خصيصًا من أجل الإنجليز» إلا تلك الصرخة فقط.

وتظهر أغلب تلك الصرخات بفاعلية ثاقبة داخل قصصه للأطفال التي ألفها في إطار فكاهي اجتماعي. ومن خلال تشابهها مع القصص العديدة التي يحكيها وايلد في أحاديثه والتي سجلها لنا جيد، أخمن أن قصص الأطفال تلك هي العمل الفني الأقرب إلى حياة وايلد. كانت قصص الأطفال تلك هي الطريقة الوحيدة لاكتشاف ولإظهار العبقرية من خلال «إدهاش البورجوازية (étonner bourgeois)» وأيضًا وسيلة لسخرية أدب نهاية القرن من النفس، فالإشارات الدخانية التي فجرها بنية أن تصعد أعلى من الشمس ومن القمر ومن النجوم، لم تعرف حتى نهاية بائسة بأن تدهش فرخًا واحدًا من النسور، ويموت قائلًا وهو يتلوى ألمًا: «لا شك أنني صنعت سمعة غير عادية»

لقد كان أوسكار وايلد مدمنًا منذ البداية على النجاح المبتذل (لا بأس من وصفه هكذا). كان ذلك يجعله مشتاقًا إلى مجد كونه مكروهًا عن طيب خاطر من خلال نصف غرور ونصف إخلاص الجاد الفطري لديه (وهما الشيء نفسه بالنسبة له). تكون اللحظة التي يثور فيها المجتمع لدرجة أن يوشك على جعل رجل ما في طي النسيان، هي أكثر لحظة يحب فيها المجتمع ذلك الرجل، وتلك النقطة التي يتشابه فيها كثيرًا المجتمع مع المرأة الغيورة. لقد ضجر البهلوان من جذب انتباه المتفرجين، فيحاول في النهاية استجداء خوفهم، فيخاطر بوضع نفسه على حافة الموت. ثم يموت. وهو أمر في منتهى الغرابة. فموت لاعب الحبل سقوطًا من على الحبل، هو فشل مريع ينقل الأمر من فن الأكروبات إلى مجرد حادث. ولكن لأن المجتمع الإنجليزي يمتاز بالفضائح كأحد وسائل «الموت» وهي صفة خاصة جدًا بالإنجليز، فما من افتراض أن لاعب الحبل لم يكن يستمتع بتلك المخاطرة. ولأن الناس بدأوا يستمتعون بعمل بودلير «جمال القبح» الذي تأمل فيه عقائد الكاثوليكية المسببة للمعاناة، بجوار الموقد دون شعور بالألم أو الحكة، فثمة ضرورة أن يُصاب وايلد نفسه بمرض الجذام لكي يكرهه الناس. برزت على وجه وايلد ابتسامة اللذة السرية لراهب زاهد، وأغرق جسده تدريجيًّا في تلك الرذيلة، أي مرض الجذام الروحي.

وبناء على ما ذكره أندريه جيد، فقد كان الشباب الصغار الذين أحاطوا بوايلد، يعزمون على بعضهم البعض بالسجائر، بأن يأخذ الشخص منها نفسًا أولًا ثم يعطيها للآخر، ويذكر كذلك أن عددًا منهم أقاموا مراسم زواج بين الرجال متبادلين خواتم الزواج بينهم. ولكن كان هؤلاء الشباب على درجة شديدة جدًا من الرقي والأدب جعلت بيير لويس نفسه يتعجب، وعلى الأرجح أن اجتماعاتهم تلك لم تكن على طريقة نهاية العالم، ولكن يمكن تخيل أنها كانت على الطريقة اليونانية. ألم تكن حكايات وايلد مثل سقراط في «حوار فيدروس» أنه تحدث مع فيدروس الجميل عن الجنس تحت شجر الدلب وهو يسمع أصوات حشرات الزيز؟ ألم يسحر التناقض الذي يصف هذا الهدوء بأنه رذيلة لا أخلاقية لب وايلد بصفة خاصة؟ (طبقًا لعالم النفس هافلوك إيليس، فقد كان عدد كبير من المقاهي المتخصصة لهم في لندن، بها عاهرات ذكور boy prostitute يحملون اسمًا مستعارًا هو دوريان جراي، وبهذا يمكن لنا معرفة كيف قرأ القوم رواية «صورة دوريان جراي»)

وعلى مثل هذا المنوال كان أوسكار وايلد مخلصًا «للآخر». لقد عاش حياته من أجل أن تُكتب تلك الحياة في سيرة ذاتية.

وطبقًا للسيرة الذاتية لسارة برنار، فعند ذهابها إلى لندن لأول مرة، فرش شاب عنيف «بدا وكأنه طالب ألماني» الأرض بباقات من زهور السوسن، وطلب منها بإلحاح أن تسير عليها، وكان ذلك الشاب هو وايلد في شبابه. وفي الأصل هذا النوع من الانحراف عن الطريق، نجح فيه تلاميذ ڤيكتور هوجو بشعرهم الأشعث بطريقة أكثر جراءة. لقد مارس وايلد اللوطية، ولكن بول ڤرلاين وقع مع أرثر رامبو عقد زواج في عام 1872. وعندما سافر وايلد إلى الجزائر، كان رامبو هو رجل البراري الأشهر. دخل وايلد السجن، ولكن في القرن الثامن عشر قضى الماركيز دي ساد في السجن مدة طويلة من عمره منذ كان في الثمانية والثلاثين عامًا حتى وصل الحادية والخمسين. وحتى وايلد نفسه كتب في مقدمة «يوميات السجن» قائلًا: على الأرجح إن موضعي في المنتصف بين جيل دي رايس والماركيز دي ساد. لقد نال شهرة عريضة ولكنها لا تُقارن مطلقًا بشهرة ڤيكتور هوجو. وجرب الفقر والفاقة ولكن ليل آدام كان يكتب وهو يخلط الحبر بالماء. يُعتقد أنه على وشك أن يفعل أشياء كثيرة تجاه عادية المجتمع الإنجليزي وعلى وجهه ملامح الانتصار، ولكن لقد عاش في المجتمع الإنجليزي في القرن التاسع عشر الكثير من الناس حياة انحطاط لا يصل إليها وايلد نفسه. فلقد كُتب في يوميات جونكور، أن ثمة محلًا في لندن يقتني الكثير من الفتيات في سن الثالثة عشرة من عمرهن تقريبًا، ويجعل من يريد من الزبائن غرز أي عدد من الإبر في أجسادهن. وذُكر في تلك اليوميات كذلك أحاديث عن نبلاء ينتظرون بشغف عودة صديق لهم يعمل طبيبًا في أفريقيا بعد أن يسلخ جلود الفتيات الصغيرات وهن أحياء لكي يستخدموه في تجليد الكتب.

من المستحيل أن تكون الحياة إبداعًا ذاتيًّا. وعلى الرغم من نصيحة هوفمانستال المخلصة، إلا أن القدر فقط هو ما يمكن أن يكون إبداعًا ذاتيًّا. كان المسيح مبدعًا ليس بسبب حياته، ولكن بسبب قدره أن يُصلب. ولو قلتُ بطريقة قول متطفلة؛ فإن إعطاء مظهر خارجي يبدو إبداعيًّا للحياة لا يزيد عن كونه تنظيمًا إبداعيًّا للقدر نفسه. فحتى كازانوڤا ذلك المبدع العظيم في حياته، كم صادف من النساء عن طريق القدر! ألم يكن ظهور النساء في حياته يشبه كثيرًا مجيء عامل البرقيات ليطرق الباب في منتصف الليل؟ فقد كان كازانوڤا مطيعًا فقط. الطاعة! في الواقع كانت الطاعة من فضائل القرن الثامن عشر.

وعلى الأرجح أن سبب احتقار وايلد للسعادة احتقارًا لا نهاية له، هو نقص تلك الفضيلة عنده نقصًا جوهريًّا. وكذلك يعود إلى ذلك الفضل في أن تكون الرفاهية هي عقيدة الحياة بل حتى عقيدة الفن ذاته وأنها جعلت أعماله الفنية «الفائض الجميل» للحياة.

مقارنة به فقد كان تلميذه جيد أكثر طاعة منه، ولذلك كانت السعادة أحد أكبر اهتماماته. فقد كانت روح جيد هي روح القرن الثامن عشر على خلاف مظهره، وكان الابن الشرعي للثورة الفرنسية. فلقد كانت الثورة الفرنسية تطلب السعادة طلبًا مباشرًا وصريحًا. إن سبب عدم نجاح الثورات في ألمانيا هو كراهية الألمان للسعادة. وكتب جيد أنه لم يشعر بالاضطراب عندما قرأ نيتشه فيما بعد لأنه سمع كلمات وايلد وهو يقول: «ليست السعادة. ليست السعادة بأي حال. إنها اللذة. يجب دائمًا البحث عن أكثر الأشياء مأسوية!» تسأل الدوقة دوريان جراي: «هل فلسفة اللورد هاري تجعلك سعيدًا؟» فيجيب دوريان بفخر: «لم يسبق لي مطلقًا أن بحثت عن السعادة. من هذا الذي يحتاج إلى السعادة؟ لقد ظللت أبحث دائمًا عن اللذة» إن هذه هي القضية الرئيسة لرواية «صورة درويان جراي» العشوائية وفي نفس الوقت الطفولية البريئة.

ثمة سيرة نقدية بعنوان «قلم جاف، وقلم رصاص وسم (Pen, Pencil and Poison)» بها رجل يُسمى توماس جريفيس وينرايت كتبها وايلد بمشاعر غيرة وشوق شديد. تقوم هذه المذكرات التي لا ينفد الاهتمام بها من ناحية تلميحها لمصير وايلد نفسه في سنواته الأخيرة، تقوم على تكرار مُلحّ على الموضوع الرئيس لها وهو: «لا تعارض جوهري بين الجريمة وبين الثقافة»، وأحد الأمثلة الميثولوجية على تحول مَلَكة الحكم الجمالي إلى طاقة للجريمة في الحال، فكر وينرايت أن امتلاك إحدى النساء لكاحل سميك سبب كافٍ جدًا لقتلها. كان وايلد يبحث عن هذا النوع من الأساطير. يُقال إن طغاة فترة الاضمحلال الروماني كانوا يصدرون وينفذون أحكامًا بالإعدام لأسباب تافهة، مثل أن يصبغ رجل جدار بيته بالبوية، أو أن تقف امرأة أمام صورة للإمبراطور وهي عارية، لقد أراد وايلد أن يُبدل نزوات السلطة السياسية بنزوات مَلَكة الحكم الجمالي. ووصف الأدلة التي تعتمد على النزوة العليا أنها الثقافة. أغلب الكُتّاب في هذا العالم يرتكبون جرائم داخل أعمالهم الفنية. وتُعدّ «سالومي» و«دوريان جراي» جرائم نشأت استنادًا على عمل فني. ولكن وايلد لا يرضي بهذا فقط. كان يحلم بمواقف يكون امتلاك مَلَكة الحكم الجمالي فيها يجعل جسد الإنسان يعاني ويتمزق بصورة مباشرة وحادة وبعنف. ومقارنة بذلك لا مفر من الاعتقاد أن الخطايا التي ارتكبها وايلد في السنوات التالية، في منتهى الضآلة. وأعتقد أن ندمه في «يوميات السجن» مبالغة كبيرة.

كان توماس جريفيس وينرايت شاعرًا ورسامًا وناقدًا فنيًّا ومحبًّا للتحف القديمة، وكاتبًا للنثر، وهاويًا للفنون بطريقة معتدلة. وظهر في عالم الأدب بكتابته في النقد الأدبي تحت عدة أقنعة، أي باستخدام أسماء مستعارة على طريقة ستندال. وكأننا نرى أمام أعيننا شخصية لوسيان دي روبنپريه التي رسمها بلزاك فهو يضع خاتمًا جميلًا وبروشًا منقوشًا بطريقة عتيقة، وقفازات مصنوعة من جلد الماعز بلون ليموني، وشعره مجعد وفير، وعيونه المنعشة، ويده البيضاء التي تفوق الرجل العادي. ألم يكن لوسيان هو الموديل الذي اتخذه وايلد لدوريان؟ الذي عاش حياة ذوق سامٍ مضطربة وفوضوية كالذي كتب عنها إدجار آلان پو في أحد مشاهد «الموعد» (THE ASSIGNATION)، وحقق مثالًا يحتذى لراسكين وبراونينج اللذين أُطلق عليهما أدب وفن القرن التاسع عشر. وبجانب ذلك لاقت اللوحات التي رسمها إعجاب وليم بليك. وكان أيضًا غارقًا لأذنيه في حب القطط مثل بودلير، ويحب الطبيعة «مثلما يكون الشخص الأكثر اصطناعًا وتكلفًا».

ومن جانب آخر كان قاتلًا بارعًا جدًا باستخدام السم، ويخبئ سرًّا في خاتمه الجميل مادة الإستراكنين السامة. قتل عمه ليحصل على قصره وحديقته الرائعة، فورث ذلك القصر، وفي سبتمبر من العام التالي قتل حماته، وفي ديسمبر من العام الذي يليه قتل أخت زوجته الصغرى هيلين بالسمّ للحصول على قيمة التأمين الذي يبلغ ثمانين ألف جنيه إسترليني، ثم قتل والده بالتبني لنفس الغرض.

ولم تُكشف جرائمه تلك لمدة طويلة. وأخيرًا بدأت الشبهات تدور حوله وامتدت إليه يد التحريات.

«عُثر عليه بسبب صدفة عارضة جدًا. فقد حدثت ضوضاء في الطريق ففتح النافذة للحظات قصيرة لكي يعرف ما حدث بسبب اهتمامه الفني بالحياة الحديثة. وعندها صرخ أحدهم: (هذا وينرايت محتال البنوك). وكان ذلك هو فورستر الذي يعمل في التحريات في حي پوا»

حُكم على وينرايت بالنفي. وفي سفينة الإبحار كان وسط ثلاثمئة سجينًا منفيًّا ومع ذلك شعر بالوحدة.

ويقول وايلد: «وذلك هو الطبيعي. فمن النادر جدًا أن تقع الجرائم في بريطانيا بسبب الشر. ولكن أغلبها يقع بسبب الضرورة».

وينطبق ذلك الحكم انطباقًا عجيبًا مع أحاديثه التي تطرّق إليها في يوميات سجنه شخصيًّا بعد سنوات.

«... تكلم أحد المساجين في آخر الطابور خلفي دون أن يحرك شفتيه: (مسكين أوسكار وايلد. من المؤكد أنه يعاني أكثر منا) ... وهنا بذلتُ جهدًا غير عادي لكيلا يكتشفني أحد وقلت دون أن ألتفت للخلف: (ماذا تقول يا هذا! نحن جميعًا على نفس القدر من المعاناة)»

لقد لمّحت حياة وينرايت لوايلد تلميحات مريبة حول الإبداع. فاعتقد وايلد أن مستقبله بيد النقد الأدبي، وأن النقد كلما زادت مواضيعه قلّت المواضيع التي يمكنه إبداعها في حُرية، فرأى سر الإبداع في تضمين جريمة وينرايت داخل الثقافة؟ فبالتأكيد لم يستطع وايلد التفكير على طريقة باسكال أن خطيئة وينرايت ووعيه الجمالي يتعايشان معًا داخل الإنسان ولكن دون ارتباط، فهو محابٍ للشرور والذنوب الضئيلة من خلال الشر العادي للانحلال. واستمات في الاستشهاد «بثقافة» وينرايت من أجل أن يجعل من الخطيئة خطيئة. وهنا اقترب وايلد من البروتستانتية دون رغبة منه.

إن وايلد لا يريد اعتناق تلك التعاليم التي تمقت الراحة الآنية للروح، ولكنه غيّر الموضوع الرئيس لجريمة وينرايت كما فعل في رواية «جريمة اللورد أرثر ساڤيل» من خلال تبديله إلى النقد الجديد تجاه الوجود الإنساني القدري، وإلى الحرية التي اكتشفها هناك.

وفكر أن تلك وظيفة الخلق. ولكن من أجل رؤية اتحاد النقد مع الخلق، من الضروري وجود تأثير مثل الخلايا الصالحة للأكل في الروح. بواسطة النقد تبحث الشهوة التي تأتي من مجاعة الروح عن الهدف وتُقرّبه لليد، ويُعبّر عن ذلك بالأكل. ولكن لم تكن لدى وايلد حتمية تلك المسافة. فجميع شهوات وايلد كانت عنادًا. علاوة على أنها جميعها شهوات صحية بلا أضرار. ومن العجيب أن ما أنقذ ذلك الرجل الروماني المتخم الذي لا يعرف الجوع من الغواية، ليس الشهوة بل غروره البريء الصافي المخلص.

لا ينبغي احتقار الغرور. ففي هذا العالم غرور بطولي. وأعتقد أن غرور وايلد يشبه غرور المصلوب الذي استمر صدره يُضرب من العامة في مأساة الصلب حتى نزفت دماؤه. لماذا أعتقد ذلك؟ السبب أن ذلك هو أفضل درجة تعبير عنه يطرأ على الذهن. فالكلمات التي اختارها وايلد في شعره وفي مسرحياته وفي روايته وقصصه هي أعلى درجات الغرور. فقد وصف وايلد مقلدًا أستاذه والتر بيتر، الموسيقى التي هي الكلمات الوحيدة التي يمكن لقلوب البشر التواصل معًا من خلالها، بأنها النموذج الأساسي للشكل الفني، ثم اكتشف أيضًا أن الممثل هو النموذج الأساسي للمشاعر الفنية. إن الموسيقى ليست فنًّا خادعًا. ولكن الممثل هو المخادع الأعظم، وهو قمة الاصطناع. إنه مجال اكتشاف صديق موثوق ثقة لا يُعلى عليها في كلمات الحوار البشري.

إنني أرى أن التعريف الواضح البسيط للأديب، هو أنه ذلك النوع من البشر الذي مع يقينه المطلق أن كلمات البشر لا يمكن التواصل بها، ومع ذلك يستأمن كلمات البشر تلك على حياته كلها. وما دام يجب عليه الثقة بتلك الأفكار الهشة، فالأديب يملك موهبة ربانية لكيلا يقع بالكامل أسيرًا للشكوك. وفي المقابل، ثمة خطورة أخرى. ألا وهي أنه يصل إلى الوقوع أسر الإغراء برغبته في التصديق بعدم وجود شيء جميل أكثر من المعتاد، عدم وجود شيء جميل أكثر من شمولية الدرجة القصوى من الكلمات. يعرف جمال العبارات المبتذلة التي لا إبداع فيها، فلا يثق إلا في العبارات المبتذلة. وعندها يتحول إلى تجسيد للابتذال والعادية. خرج وايلد من السجن رجلًا عاديًّا. فأدى ذلك إلى صمته. ثم كتب فيما بعد مقالة عن المجتمع الاشتراكي. على مدار قرن كامل يحلم البشر بعالم لا ضرورة فيه للفن.

ولكن قبل ذلك كتب «De Profundis» (من الأعماق - يوميات السجن) المذهلة في جمالها، ثم «أغنية سجن ريدينج» المبهرة.

فثمة وايلد الذي فكر في موضوع الحزن في «يوميات السجن» كما يلي: «إنه النموذج الأصلي، سواء بالنسبة للحياة أو بالنسبة للآداب والفنون». وأضحى ذلك تعدد للأوجه التي في داخله، والروح التي أُعطي لها جسد. وغريزة الجسد الذي امتلك روحًا. ولكنه في مكان آخر يقول فجأة: «سر الحياة هي المعاناة!»

تلاقح أفكاره الهامة التي امتلكت أجنحة سريعًا، مثل النمل المجنح الذي يهيج في الهواء طلبًا للتكاثر، وُضعت فيها عنوة المديح التالي تجاه المسيح: «كان خلاص الناس الذين خلّصهم من الخطيئة، لمجرد اللحظات الجميلة فقط في حياتهم». عند قول كلمة «لحظات جميلة»، بات من الصعب الفصل في وعي وايلد الباطن بين واجب المعاناة، ومفهوم الواجب الذي تطلبه اللذة. قفز إلى صدره الإيمان القروسطي الساذج، الذي لم يبتعد في الواقع عن عينه ولو مرة واحدة منذ مراهقته.

لقد وصل وايلد من خلال ذلك التناقض إلى حزن القرون الوسطى متخطيًا العصر الحديث. استطاع الكاتب الساخر وكأنه دمية تحمل يايًا نابضًا القفز قفزة هائلة من ذلك العصر الحديث في عصر نهاية القرن. ثم رحل وايلد عن هذا العالم في العام المحوري الذي يربط بين مروحتي القرن التاسع عشر والقرن العشرين. وما زال الآن أيضًا غريبًا عن هذا العالم. ولهذا السبب ما زال جديدًا. ولكن على الرغم من عدم الاهتمام المطلق بمشاكساته الشريرة، تُسبّب جديّته المتزمتة صخبًا شديدًا في هذا العالم الذي لم يعد فاضلًا. لم يعد أحد يعامل وايلد الجاد معاملة الند. فليس لدى العالم وقتًا فارغًا لكي يشاهد حياة ذلك الرجل الذي ظل معتنيًا بنفسه اعتناء مفرطًا.

وعلى الأرجح أن «انحلال وايلد المفبرك» بات ظاهرة شعبية بعد ظهور الأفلام السينمائية. فيتعلم طلاب المدارس المتوسطة طريقة الحب من الأفلام، ويتردد المنحرفون الصغار على دور العرض السينمائية لدراسة طرق التقبيل!

8 مارس 1950

* الترجمة خاصة بـ Boring Books

** يحتفظ المترجم بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمته دون إذن منه