لا بد أنني قارئ بالغ السذاجة، لأنني لم تخامرني الظنون، ولو لمرة واحدة، أن الروائيين حين يكتبون يعنون أمرًا آخر غير ما كتبوه.

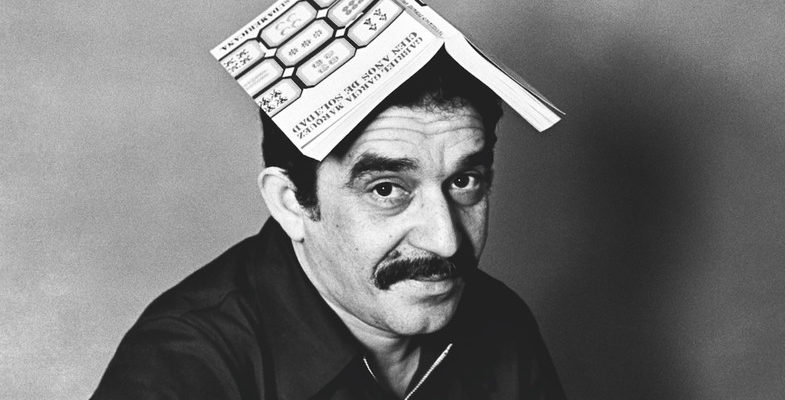

مقال لجابرييل جارسيا ماركيز منشور على Literary Hub.

ترجمة: إسلام رمضان

في العام الماضي، أخطر أستاذ مادة الأدب تلميذته –وهي ابنة صديق من خيرة أصدقائي– أن امتحانها النهائي سيكون في رواية مئة عام من العزلة. توفرت الأسباب كلها التي قد تجعل الذعر يدب إلى قلب الفتاة، ليس فقط لأنها لم تقرأ الرواية، لكن لأنها صرفت جُلَّ تركيزها إلى مواد أخرى أكثر أهمية. ولحسن حظها، كان والدها قد درس الأدب دراسةً جادة، هذا إضافة إلى ما يحظى به من سليقة شعرية قلَّ أن يحظى بها أحد، وقد أخضع ابنته لإعداد مكثف، حتى أنها، وبلا شك، دخلت الامتحان وهي متأهبة له أكثر من أستاذها. ورغم ذلك، فقد فاجأها أستاذها بالسؤال: ما معنى الحرف المقلوب في عنوان الرواية؟ كان الأستاذ يشير إلى طبعة بوينس آيرس التي صمم غلافها الرسام فيسنتي روخو، وقد رسم أحد حروف العنوان مقلوبًا؛ لأن إلهامه الذي لا يشوبه قصد قد ملك عليه نفسه وأملى عليه هذا. بالطبع لم تكن الفتاة تملك إجابة. وحين أخبرتُ فيسنتي بالأمر، أخبرني أنه بالمثل لم يكن يملك إجابة.

في العام نفسه كان على ابني جونزالو أن يجيب على استبيان أدبي جرى إعداده في لندن لأجل اختبار من اختبارات القبول. أحد أسئلة الاستبيان كان يرمي إلى تحديد ما يرمز إليه الديك في رواية ليس لدى الكولونيل من يكاتبه. جونزالو، الذي كان متشبعًا بطابعنا العائلي، لم يستطع أن يقاوم إغراء الاستهزاء بذلك الباحث البعيد، وكانت إجابته، «إنه الديكُ ذو البيضات الذهبية». علمنا لاحقًا أن من حصَّل أعلى درجة هو الطالب الذي أجاب، كما لقَّنه مُعلمه، إن ديكُ الكولونيل كان رمزًا لقوة الناس المكبوتة. وعندما اكتشفت هذا، سُررتُ مجددًا بنجمة حظي المُجامِلة، لأن نهاية الكتاب التي كنت قد خططت لها، والتي غيرتها في آخر لحظة، كانت أن أجعل الكولونيل يكسر رقبة الديك ويصنع منه حساء الاحتجاج.

لسنواتٍ وأنا عاكفٌ على جمع هذه اللآلئ الزائفة التي يستخدمها أساتذة أدب رديئون لإفساد الأطفال. أعرف واحدًا منهم يعتقد بحسن نية أن الجدة الشرهة البدينة متحجرة القلب، التي كانت تستغل إيرينديرا البريئة لتُحصِّل ديونها، هي رمز للرأسمالية الجشعة. وها هو معلِّم كاثوليكي يُدرِّس صعود ريميديوس الجميلة[1] إلى السماء بوصفه استلهامًا شعريًّا لمعراج مريم العذراء جسدًا وروحًا. وآخر يُدَرِّس شخصية هربرت، وهي شخصية في إحدى قصصي، في فصلٍ دراسي كامل. كانت هذه الشخصية تسعى إلى حل مشكلات جميع الناس وتبادر إلى إقراضهم المال من دون حساب، وهو ما دفع المعلِّم ليقول: «إن هربرت هو تعبيرٌ مجازيٌ رائعٌ عن الرب». وها هما ناقدان من برشلونة يدهشاني باكتشافهما أنَّ روايتي خريف البطريرك لها ذات البنية التي لكونشيرتو البيانو الثالث لبيلا بارتوك. اكتشافهما هذا أحدث في نفسي نشوةً مردُّها الإعجاب الذي أكنُّه لبيلا بارتوك، وأخصُّ به هذا الكونشيرتو، لكنني بعدُ لا أستطيع أن أفهم هذه المقارنات التي عقدها الناقدان. أمضى أستاذ للأدب في مدرسة هافانا للآداب ساعات طويلة في تحليل مئة عام من العزلة أفضى به إلى استنتاج –ممتع ومحبط في نفس الوقت– مفاده أن الرواية لا تقترح حلًا. وهو ما رسَّخ قناعتي بأنَّ هوسَ التأويل بالغٌ ما بلغ ينتهي إلى أن يكون شكلًا جديدًا من الخيال الذي ضلَّ طريقه غير مرة بفعل ملاحظة حمقاء.

لا بد أنني قارئ بالغ السذاجة، لأنني لم تخامرني الظنون، ولو لمرة واحدة، أن الروائيين حين يكتبون يعنون أمرًا آخر غير ما كتبوه. فحين كتب كافكا أن جريجوري سامسا استيقظ ليجد نفسه قد تحول إلى حشرة عملاقة، لم يجُل بخاطري أن هذا التحول هو رمز لأمر ما، والأمر الوحيد الذي أثار فضولي على الدوام هو إلى أي نوع من المخلوقات تحوَّل. إنني أصدق أن الواقع في بعض أزمانه قد حوى سجادةً بإمكانها أن تطير ومَرَدةً يُحبسون في الزجاجات. وأصدق أن حمار بلعام تكلم –كما ورد في الكتاب المقدَّس– وأن مكمن الأسف هو أن صوته لم يسجل؛ وأصدق أن يوشع هدَّم جدران أريحا مستعينًا بما لأبواقه من قوة، ومكمن الأسف أنَّه ما من أحدٍ نسخ هذه الموسيقى فاعلة الهدم. ولديَّ اعتقادٌ جازمٌ بأن محامي الزجاج –لثربانتس– صُنع من الزجاج على الحقيقة، كما كان هو مقتنعًا بجنونه؛ ومقتنع حق الاقتناع بالواقعة المُبهجة التي مفادها أن جارجانتوا[2] تبوَّل في السيول التي انصبت على كاتدرائيات باريس. بل أذهب إلى ما هو أبعد فأقول: إنني أومن أن عجائب أخرى مماثلة لا تزال تحدث، وهي إن غابت عن نواظرنا فالسبب الرئيسي هو أنه قد حيل بيننا وبينها بفعل العقلية المتحجرة التي غرسها فينا الرديء من أساتذة الأدب.

أُكنُّ احترامًا بالغًا، تسبقه عاطفةٌ جَمَّة، تجاه مهنة المعلم، ولهذا يؤلمني أن أجد المعلمين أيضًا من ضحايا النظام التعليمي الذي يدفعهم إلى أن يتفوهوا بالتُرَّهات. من بين أناس لا يبرحون ذاكرتي تبرز مُعلِّمتي، التي علمتني القراءة وأنا في سن الخامسة. كانت فتاة بهية الطلعة وتتحلى بالحكمة، ولم تدَّع يومًا معرفةً ليست لها، وكانت أيضًا مفعمةً بالشباب، حتى أنها بمرور الزمن صارت أصغر مني. كانت هي من قرأ علينا القصائد الأولى التي انطبعت في عقلي إلى الأبد. يملأني ذات العرفان بالجميل حين أتذكر معلِّمي الذي درَّسني الأدب في المرحلة الثانوية، ذلك الرجل الحصيف المتواضع الذي قاد خطانا عبر متاهة الكتب الجيدة دون تأويلات متكلفة. وكان لهذا الأسلوب أن منح تلاميذه مشاركةً أكثر حرية وأصالة إزاء أعجوبة الشعر. وموجزُ القول إنه لا يُرجى من مقرر الأدب أن يكون أكثر من مدخل جيد للقراءة. وأما أي ادعاء آخر فإنه لا يحرز إلا إخافة الأطفال. هذا هو ما أومن به هنا، في الغرفة المتوارية عن الأنظار.

[1] إحدى شخصيات رواية مئة عام من العزلة.

[2] حياة جارجانتوا وبانتاجرويل هي خماسية من الروايات كتبت في القرن السادس عشر بقلم فرانسوا رابليه، وتروي مغامرات اثنين من العمالقة، جارجانتوا وابنه بانتاجرويل.

الترجمة خاصة بـBoring Books.

يحتفظ المترجم بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمته دون إذن منه.