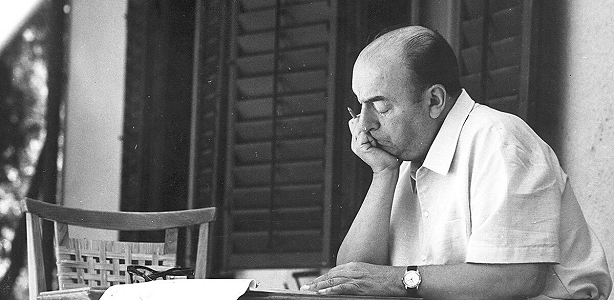

مئوية نيرودا

مقال لماريو بارجاس يوسا

كتبه بمناسبة مئوية ميلاد بابلو نيرودا (1904-1973)

نُشر في كتاب Touchstones الذي يضم مختارات من مقالات ليوسا

ترجمة: سامح سمير

عن ترجمة جون كنج للإنجليزية

الترجمة خاصة بـ Boring Books

يحتفظ المترجم بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمته دون إذن منه.

عندما كنتُ ما أزال صبيًا صغيرًا بسروال قصير في كوشابامبا ببوليفيا، حيث أمضيتُ الأعوام العشرة الأولى من حياتي، اعتادت أمي أن تحتفظ دائمًا على المائدة التي بجوار فراشها بنسخة من ديوان «عشرون قصيدة حب وأغنية يائسة» لبابلو نيرودا، بغلاف أزرق مزين بفيض من النجوم الذهبية، كانت تقرأه مرارًا وتكرارًا بلا كلل. حينها، كنتُ بالكاد تعلمتُ القراءة، وإذ وجدت نفسي منجذبًا إلى تلك الصفحات بسبب تعلق أمي الشديد بها، حاولت أن أقرأها بدوري. لكنها منعتني من ذلك، متعللة بأنها ليست قصائد للأطفال. هذا الحظر أسبغ على القصائد جاذبية خارقة، وجعلها تبدو مثيرة للقلق والارتباك نوعًا ما. فرُحتُ أقرأها في السر، مهتاجًا، بدون أن أفهم منها شيئًا، ولدي شعور غامض بأن ثمة عالم من الخطيئة يقبع وراء بعض تلك الهتافات الغامضة («جسدي الخشن المكدود يحفر نفقًا بداخلك/ ويجعل الطفل يتواثب من أعماق الأرض»، «آه، يا ورود العانة»).

كان نيرودا أول شاعر أحفظ قصائده عن ظهر قلب: كنت أتلوها في سني مراهقتي على مسامع الفتيات اللواتي أغرمتُ بهن. وهو أكثر شاعر قلدتُه في محاولاتي الأولى المتعثرة لكتابة الشعر: الشاعر الملحمي الثائر، رفيق سنوات دراستي الجامعية، ونشاطي السياسي في منظمة «كاهويد» خلال السنوات المشئومة لديكتاتورية أودريا[1]. ففي الاجتماعات السرية للخلية التي كنت أنتمي إليها، كنا في بعض الأحيان نقطع قراءاتنا في كتاب «ما العمل؟» للينين، و«سبعة مقالات» لمارياتيجوي، لكي نتلوا، في حالة من النشوة، صفحات من «النشيد الشامل» أو «أسبانيا في قلبي». وفيما بعد، عندما أصبحتُ قارئًا محنكًا، وشديد الانتقاد للشعر الدعائي، ظل نيرودا محافظًا على مكانته لدي كأحد كُتابي المفضلين –بل وكنتُ حتى أفضله على العظيم سيزار باييخو، وهو أيقونة أخرى من أيقونات شبابي– لكن ليس نيرودا مؤلف «النشيد الشامل»، بل نيرودا «السكنى في الأرض»، الديوان الذي قرأتُه مراتُ ومرات، وهو ما لم أفعله إلا مع عدد محدود جدًا من الشعراء مثل جونجورا، وبودلير، وروبين داريو.

ما زالت بعض قصائد هذه المجموعة –«تانجو الأرملة» و«السيد الأعزب» – تثير في جسدي تلك القشعريرة وذلك الشعور الرائع بالقلق والصدمة والذي باستطاعة الأدب العظيم وحده أن يمنحنا إياه. إن العبقرية، في كل أشكال الإبداع الفني، هي شذوذ وشطط لا تفسير له في عالمنا العقلاني، لكنها في الشعر شيء أكثر من ذلك: هبة غريبة، تكاد تكون لا إنسانية، شيء ينبغي وصفه بإحدى تلك الصفات التي كثيرًا ما يساء استخدامها: سامٍ، مُعجز، إلهي. التقيتُ بابلو نيرودا في الستينيات، في منزل خورخي إدواردز بباريس. وما زلت أذكر مدى الإثارة التي شعرتُ بها عندما وجدتُ نفسي وجهًا لوجه مع الشخص الذي كتب تلك الأشعار التي كانت أشبه بمحيط مؤلف من بحار شتى وعدد لانهائي من السلالات الحيوانية والنباتية، محيط باذخ الثراء، لا تُسبر أغواره. لقد عقدت المفاجأة لساني. لكني أفلحتُ في النهاية من التفوه ببعض العبارات المتلعثمة عبرتُ بها عن إعجابي به. وقد تلقى هو إطرائي هذا بأريحية الملوك قائلًا إنها أمسية طيبة سنستمتع فيها بتناول النقانق التي أعدها لنا آل إدواردز. كان سمينًا، ودودًا، ثرثارًا، وشرهًا («ماتيلد، اذهبي حالًا واحضري هذا الطبق، واحتفظي لي بأفضل القطع فيه»)، ومحاورًا ماهرًا. وبذل مجهودًا خارقًا لإذابة الجليد بيننا وليجعلني أشعر بالارتياح، فيما أنا جالس مكاني، مشدوهًا أمام حضوره المهيب.

ورغم أننا أصبحنا في النهاية صديقين مقربين، إلا إنني أعتقد أنه الكاتب الوحيد الذي لم أستطع قط أن أتعامل معه كندٍ لي. وعندما كنت ألتقيه، ورغم ما كان يبديه من ود وكرم شديدين، دائمًا ما كان ينتابني تجاهه شعور بالرهبة والإجلال. لقد كان إعجابي وافتتاني بنيرودا الانسان يكاد يضاهي افتتاني بأشعاره. كان يحب أن يظهر في صورة شخص معادٍ للثقافة، يحتقر النظريات وتأويلات النقاد المعقدة. وعندما كان يطرح أحدهم قضية مجردة أو عامة، تستدعي نقاشًا حول أفكار مجردة – وهو ما كان أوكتافيو باث يتألق فيه- يكتسي وجه نيرودا بالوجوم ويعمد على الفور إلى جعل النقاش سطحيًا وضحلًا. كان يبذل مجهودًا جبارًا ليظهر بصورة إنسان بسيط، واضح، وعملي، بعيد كل البعد عن أولئك الكُتاب المولعين بالكتب، الذين يفضلون الكتب على الحياة والذين باستطاعتهم أن يقولوا، مثل بورخيس، «لقد قرأتُ كثيرًا وعشتُ قليلًا».

كان يريد أن يجعل الجميع يعتقدون أنه عاش كثيرًا وقرأ قليلًا جدًا، فنادرًا ما كان يأتي في أحاديثه على ذكر الأدب.

وحتى عندما كان يستعرض، بكثير من الزهو، مقتنياته من الطبعات الأولى والمخطوطات المدهشة التي كان يجمعها في مكتبته الرائعة، فإنه كان يتجنب الإدلاء بأي تعليق حول قيمتها الأدبية ويركز، عوضًا عن ذلك، على الخصائص المادية الخالصة لتلك الأشياء النفيسة المحشوة بالكلمات. لم يكن عداؤه للثقافة، بطبيعة الحال، سوى دور يتقمصه، لأنه لولا اطلاعه الواسع والمكثف، وتَمثُله لأفضل الأعمال الأدبية واستيعابه العميق لها، ما كان له أن يحدث تلك الثورة التي أحدثها في لغة الشعر المكتوب بالإسبانية، ولا كتابة قصائد على مثل هذا القدر من التنوع والأهمية. لقد كان يعتقد، فيما يبدو، أن أكبر خطر يمكن أن يتعرض له الشاعر هو أن يصبح أسير عالم من التجريدات والأفكار، وكأن هذا من شأنه أن يسلب الكلمة حيويتها، ويطرد الشعر من المجال العام ويلقي به في غياهب النسيان. لكن ما لم يكن تصنعًا أو دورًا يلعبه، هو حبه للأشياء، الموضوعات التي يمكن لمسها، ورؤيتها، وشمها، وفي النهاية، أكلها وشربها. لقد كانت جميع البيوت التي امتلكها نيرودا، خاصةً بيته في جزيرة نيجرا، إبداعات فنية تضاهي أفضل قصائده تأثيرًا وتعبيرًا عن شخصيته الفريدة. كان يهوى جمع مختلف الأشياء، من التماثيل وحتى السفن الصغيرة المصنوعة من أعواد الثقاب داخل الزجاجات، الفراشات والقواقع البحرية، المصنوعات اليدوية والطبعات القديمة جدًا من الكتب. وكنتَ تشعر وأنت في بيته بأجواء من الفانتازيا والحسية الباذخة تحيط بك من كل اتجاه.

كانت لديه عين لا تخطئ أبدًا التقاط الأشياء الاستثنائية وغير العادية، وعندما كان يُعجب بشيء ما، يتحول على الفور إلى طفل نزق، صعب المراس، لا يهدأ حتى يحصل على ما يريد. أتذكر خطابًا مدهشًا أرسل به إلى خورخي إدواردز، يطلب إليه أن يذهب إلى لندن ليشتري له زوجًا من الطبول كان قد رآه في أحد المتاجر أثناء مروره بالمدينة. لقد كانت الحياة موحشة لا تطاق بدون طبول، حسب قوله. في جزيرة نيجرا، كان من عادته كل صباح أن يطلق نفيرًا، ويرتدي قبعة بحرية ويرفع فوق الصاري علمًا مزدانًا بشعار على شكل سمكة.

كانت مشاهدته وهو يتناول طعامه فرجة رائعة. في تلك المرة التي التقيته في باريس، أجريتُ معه لقاءً في محطة الإذاعة والتلفزيون. طلبتُ إليه خلاله أن يقرأ لنا قصيدة أُحبها من ديوان «السكنى في الأرض» بعنوان «الملك الشاب». وافق على طلبي، لكن عندما فتح الديوان على صفحة القصيدة، هتف مندهشًا: «آه، لكنها قصيدة نثر». شعرتُ حينها بخنجر ينغرز في قلبي: كيف له أن ينسى واحدًا من أروع النصوص التي خطها قلم شاعر على الإطلاق؟ وعقب المقابلة، أراد أن نذهب لتناول طعام شرق أوسطي.

في مطعم مغربي بشارع rue de L’Harpe، أعاد إليهم الشوكة وطلب بدلًا منها ملعقة ثانية. وراح يأكل بتركيز وسعادة شديدين، مشهرًا ملعقة في كل يد مثل خيميائي منكب على قواريره يمزج بين محتوياتها، يوشك أن يتوصل إلى التركيبة السحرية. كانت مشاهدة نيرودا وهو يتناول طعامه تجعلك تدرك أن الحياة تستحق أن تُعاش، وأن السعادة ممكنة، وأن سرها يقبع داخل مقلاة ساخنة. إن ما حققه من شهرة واسعة ونجاح مدوٍ في جميع أنحاء العالم، والحياة الناعمة جدًا التي كان يعيشها، جعلته هدفًا دائمًا لموجات من الحسد، والنقمة والكراهية، كانت تلاحقه في كل مكان. وجعلت حياته، في بعض الأوقات، لا تُطاق. أتذكر ذات مرة في لندن، أريتُه بامتعاض شديد مقالًا في جريدة تصدر في ليما، يتضمن هجومًا عليَّ. فراح ينظر إلى كما لو كنتُ طفلًا ما يزال يعتقد أن اللقالق هي التي تأتي بالأطفال إلى العالم. قال لي، «لديَّ خزانة مليئة بقصاصات كتلك، أعتقد أنني كنتُ متهمًا على الدوام بكل ما هو منفر ومثير للاشمئزاز تحت الشمس»، لكنه كان يعرف جيدًا كيف يدافع عن نفسه في مثل تلك الحالات، وفي بعض مراحل حياته، امتلأت قصائده بالسباب والهجاء اللاذع ضد خصومه.

لكن اللافت أنني لا أستطيع أن أتذكره ولو مرة واحدة يتحدث بالسوء عن أي كان، وقليلة جدًا هي المرات التي سمح فيها لنفسه بالانجرار إلى لعبة تمزيق زملاء المهنة، تلك الرياضة المحببة لدى الكُتاب. ذات ليلة، في جزيرة نيجرا، بعد وجبة حافلة، نظر إليَّ، بعيني سلحفاة نصف مغمضتين، وقال لي إنه أرسل إلى خمسة شعراء شبان في شيلي خمس نسخ، ممهورة بتوقيعه، من آخر كتاب له. «ولم أتلقَ ردًا من أي واحد منهم»، قالها بنبرة شاكية وحزينة. كان ذلك في السنوات الأخيرة من حياته، في وقت كان يريد فيه أن يكون موضع حب الجميع لأنه كان قد نسي كل العداوات والضغائن القديمة، وصار متصالحًا مع الجميع. ورغم أنه ظل محافظًا على وفاءه للحزب الشيوعي، ذلك الوفاء الذي جعله في لحظات بعينها يتغنى بأمجاد ستالين ويدافع عن مواقف دوجماطيقية، إلا إنه مع تقدمه في العمر غدا أكثر انتقادًا لما كان يجري في الدول الشيوعية، وأكثر تسامحًا وانفتاحًا. وتخلصت أشعاره من العدوانية والمرارة، وغدت أكثر صفاء، وبهجة، وتفهمًا، واحتفاءً بأشياء العالم وأناسه.

لم تعرف اللغة الإسبانية منجزًا شعريًا يضاهي ما أنجزه نيرودا غزارة ورحابةً، شعرًا لامس العديد والعديد من العوالم المختلفة، وألهم العديد والعديد من المواهب الأدبية. وعلى حد علمي، فإن الحالة الوحيدة في اللغات الأخرى التي يمكن مقارنتها بما قدمه نيرودا للغة الإسبانية، هو فيكتور هوجو. فنحن نجد في أعمال نيرودا نفس التفاوت في المستوى الذي نجده في أعمال هذا الشاعر الرومانسي الفرنسي العظيم: كثيفة، ومدهشة، وأصيلة على نحو مبهر في بعض الأحيان، ضحلة وتقليدية أحيانًا أخرى. لكن مما لا شك فيه أنها ستعيش وستفتتن بها الأجيال القادمة تمامًا كما افتتنا نحن بها.

كان به شيء ما صبياني، بهواجسه ورغباته التي كان يعبر عنها بدون أدنى رياء أو تصنع، وبذلك الحماس الصحي الذي لصبي مشاغب. وخلف مظهره الطيب المسالم، كان ثمة رجل يرقب العالم ببصيرة ثاقبة، رجل كان بإمكانه أيضًا، في بعض اللحظات الاستثنائية، وسط دائرة ضيقة من الأصدقاء، بعد وجبة دسمة، أن يكشف فجأة عن حميمية تمزق القلوب. وعندها، كنا نستطيع أن نلمح، خلف تلك الشخصية الأسطورية، التي كانت موضع احتفاء العالم بأسره، ذلك الصبي الصغير من مقاطعة بارال، المليء بالحماس والدهشة تجاه عجائب العالم، هذا الصبي الذي لم يكف قط عن أن يكونه.

مدريد، يونيو 2004

مانويل أودريا (1896-1974) الدكتاتور العسكري ورئيس بيرو من عام 1950 حتى عام 1956. [1]