ما هو الفن؟ (1898)

مقال للروائي ليڤ تولستوي

ترجمة وتقديم: أحمد الخميسي

نُشرت الترجمة في كتاب «أوراق روسية» الصادر عن دار كيان

إعادة النشر تمت بإذن من المترجم

يحتفظ المترجم بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمته دون إذن منه.

***

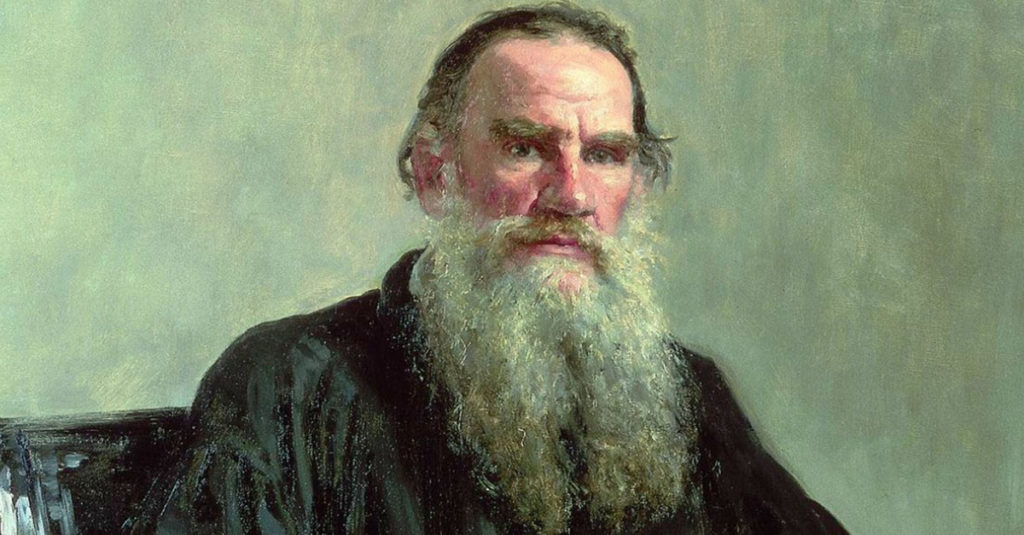

قال الكاتب الفرنسي الكبير أناتول فرانس عن ليڤ تولستوي: «إننا نحني رؤوسنا أمام تولستوي، الذي يفوح منه عطر مملكة الجمال الفكري على الإنسانية جمعاء»، وقال عنه توماس مان: «إن قوة فن تولستوي فوق أية مقارنة». لقد ارتفع إنتاج تولستوي الأدبى ليصبح قمة من قمم الأدب الواقعي الكلاسيكي في القرن التاسع عشر، بفضل موهبته المذهلة، وإدراكه لدور الفنان الذي لخصه على النحو التالي: «إن الفنان، فنان فقط، لأنه يرى المواد لا كما يرغب في أن يراها، بل كما هي في الأصل». لقد ولد تولستوي عام 1828، وواصل الكتابة لفترة تزيد عن نصف قرن، وبعد وفاته عام 1910 كتب عنه لينين عدة مقالات، يقول في واحدة منها: «لقد توفي تولستوى ومضت روسيا ما قبل الثورة، روسيا التي عَبَّرَ هذا الفنان العبقري عن ضعفها وقوتها في فلسفته، وصورهما في مؤلفاته، لكن في تراثه أشياء لم تذهب مع الماضي.. بل بقيت للمستقبل».

ولا شك أن الكثير من تولستوي سيبقى للمستقبل لكي نتعلم منه، ولكن أهم ما يجب النظر إليه والتمعن فيه هو: منهج تولستوي الواقعي، وفهمه للفن، ودور الفن.. وهذه المقالة التي لم تترجم من قبل، تكشف بوضوح عن رؤية ذلك الفنان العبقري لماهية الفن، وحين يفرغ القارئ من مطالعة تلك المقالة التي نقدمها هنا، سيكتشف «ماهية الفن» التي خلقت «الحرب والسلام» و«آنا كارنينا»، وغيرها من روائع الروائي الكبير.. إن هذه المقالة تهدم بوضوح كل الأسس التي تقوم عليها النظريات التي تعتبر أن قوة الفن تكمن في جماله، وأن دور الفن هو «الإمتاع».

إن تولستوي يقدم تصوره للفن، باعتباره ضرورة رافقت التاريخ البشرى كله، وتتقاطع رؤية الكاتب العملاق مع أفكار ما زالت تشيع: هل للفن هدف؟ أم أن الفن يستهدف المتعة الخالصة، بمعنى هل هناك دور محدد لا بد للفن من القيام به، أم لا؟ وعلى الرغم من الإطالة التى قد يحسها القارئ في شرح تولستوي لفكرة (قدرة الفن المتمثلة في عدوى الآخرين بالمشاعر)، إلا أن القارئ سيلمس أيضًا ما هو جوهري وهام، أي تحديد تولستوي للفن باعتباره وسيلة للتواصل الروحي بين البشر، باعتباره شرطًا من شروط الحياة الإنسانية، مثله في ذلك مثل اللغة، وهو ـ مثل اللغة ـ يتخلل كل جوانب حياتنا، ويوسع تولستوي من فهم «الفن»، فيخرجه من الإطار الضيق الذي اعتدنا النظر إليه، ذلك «أن الحياة الإنسانية بأكملها، ممتلئة، ومترعة، بمختلف أنواع الإبداع الفني من كل صنف، بدءًا من أغاني المهد، والنكات، والتقليد الكاريكاتوري، وزينة النساء، والبيوت، والملابس، حتى الطقوس الكنسية، ومواكب الجنازات. كل ذلك نشاط فني». وليست: «العمارة والتماثيل والشعر والرواية، إلا أصغر قسط من ذلك الفن الواسع الذي نتعامل به مع بعضنا البعض في الحياة»..

إن إدراك الفن على ذلك النحو، لا يوسع منه فحسب، ولكنه يكشف عن كونه ضرورة ملازمة للحياة، ذات هدف، وليس هدفه هو «الجمال» في حد ذاته، بل التواصل، والتعارف الروحي بين البشر.

أحمد الخميسي

ليڤ تولستوي: ما هو الفن؟

ما هو «هذا الفن» الذي يعد مهمًا إلى هذه الدرجة وضروريًا للبشرية؟ بحيث يمكن لأجله التضحية ليس فقط بجهد الإنسان وعمله وحياته، بل وبكل ما يملك؟ ما هو الفن؟ كيف؟ أتسأل ما هو الفن؟ الفن هو المعمار، النحت، الرسم، الموسيقى، الشعر بكل أنواعه. هكذا سوف يجيبك الإنسان العادى «المتوسط»، الذي يحب الفن، بل وربما تكون هذه إجابة الفنان نفسه الذي يفترض أن القضية التى يتحدث عنها مسألة واضحة تمامًا، وأن كل الناس يفهمونها «هكذا» على نحو واحد. في هذه الحال فإني أسأله: لكننا نرى في العمارة أبنية بسيطة لا يمكن اعتبارها عملًا فنيًا، أضف إلى ذلك، أن هناك أبنية تدعى أنها من فن المعمار رغم أنها أبنية قبيحة، وغير موفقة، ولهذا لا يمكن لأحد أن يقر بأنها فن. فما الذي يتميز به موضوع الفن؟ هذا السؤال ينطبق أيضًا، بالضبط، على النحت، والموسيقى، والشعر. والحقيقة أن الفن بكل أنواعه، يقع بين حدين، الفائدة العملية التي تحد الفن من ناحية، والمحاولات الفنية الفاشلة التي تحده من ناحية أخرى. كيف نستخلص الفن من بين هذين الحدين؟ وحتى هذا السؤال، لن يربك الإنسان متوسط الثقافة، أو الفنان الذي لم يدرس بتعمق علم الجمال، وسيبدو له أن تلك قضية محلولة من زمان ومعروفة للجميع على أفضل نحو. وسوف يجيبك هذا الإنسان متوسط الثقافة: «الفن، هو النشاط الذي يفصح عن الجمال». في هذه الحالة اسأله: «حسنًا.. لو أن ذلك هو جوهر الفن، فهل تعتبر الباليه، والأوبريت أيضًا من الفنون؟» وسيرد عليك الإنسان متوسط الثقافة بالرغم من الشك الذي يساوره: «نعم. الباليه الممتع، والأوبريت الجميلة، فن أيضًا، بقدر ما يبرزان الجمال».

والآن، لا داعي ـ أكثر من ذلك ـ لأن تسأل هذا الإنسان المتوسط عما يميز «الباليه الممتع» و«الأوبريت الجميلة» عن «الباليه غير الممتع» و«الأوبريت غير الجميلة»، ذلك أن الإجابة هذه المرة ستكون صعبة عليه بالتأكيد. ولكن اسأل هذا الإنسان نفسه: هل يعد من الفن نشاط مصمم الأزياء، والحلاق، ومزين وجوه النساء في الباليه والأوبريت، وكذلك خياط الملابس، ومؤلف العطور، والطاهي؟ أيدخل كل ذلك في الفن؟ في أغلب الحالات سينفي أخونا أن نشاط الخياط والحلاق ومصمم الأزياء والطاهي، يدخل في نطاق الفن. وهنا يخطئ الإنسان المتوسط الثقافة بالتحديد لأنه «إنسان متوسط» وليس أخصائيًا، ولم يشغل نفسه بقضية علم الجمال. إذن، فإن إدراك الفن باعتباره «تجلي الجمال»، أمر ليس بهذه البساطة التي نظنها، وخاصة الآن، بعد أن صار أساتذة علم الجمال الجدد، يدرجون في «مفهوم الجمال» حواسنا، من لمس وتذوق وشم. لكن هذا الإنسان، إما أنه لا يدرى، أو أنه لا يريد أن يعرف. فهو مقتنع تمام الاقتناع بأن كافة قضايا الفن يمكن حسمها بوضوح وبساطة بالقول بأن: «الجمال هو مضمون الفن». لكن ما هو هذا «الجمال» الذي يعد ـ حسب رأيه ـ مضمون الفن؟ ما هو هذا الجمال وكيف نحدده؟ ويحدث في أغلب الحالات، أنه كلما كان مفهوم كلمة ما مبهمًا وغير واضح، زادت ثقة الناس واعتدادهم وهم يرددون تلك الكلمة، متخذين ـ أثناء ذلك ـ هيئة الشخص العالم بأن المقصود بالكلمة أمر واضح وبسيط إلى درجة أنه لا داعي للحديث حول ما تعنيه الكلمة بالفعل، فمن المفترض بداهة أن مفهوم كلمة «الجمال» معروف مفهوم للجميع. هذا على الرغم من أن مفهوم هذه الكلمة، ما زال غير معروف، بل وما زال تحديده حتى الآن، من القضايا المفتوحة بلا حدود لمختلف الاجتهادات، وما زالت هذه القضية تُحل بطريقة جديدة مع كل مؤلف في علم الجمال، هذا على الرغم من أنه قد مرت مائة وخمسون عامًا منذ أن تأسس علم الجمال (من سنة 1750) بفضل «باوم جارتن»، وعلى الرغم من ظهور جبال من الكتب التي ألفها في ذلك الموضوع العلماء والأساتذة المختصون والمفكرون الذين اتسمت دراساتهم بالعمق .

كلمة «جمال» لا تعنى لدينا بلغتنا الروسية، إلا ما يستهوي ويُعجب نواظرنا فحسب. مع أننا، في السنوات الأخيرة، شرعنا نقول: «تصرف وسلوك غير جميل» وأيضًا: «موسيقى جميلة»، لكن ذلك ليس من صميم اللغة الروسية. فالإنسان الروسي الذي ينتمى لعامة الشعب، ولا إلمام له باللغات الأجنبية، لن يفهمك إذا قلت له: «إن الشخص الذي وهب غيره سرواله الوحيد الأخير، قد سلك على نحو (جميل)»، أو ما شابه ذلك، كأن تقول له: «إن الرجل الذي خدع صديقه قد سلك بشكل (غير جميل)»، أو إذا قلت له: «هذه الأغنية جميلة». في لغتنا الروسية يمكن للسلوك أن يكون «طيبًا» أو «صالحًا»، وإما «شريرًا»، أو «خبيثًا». كما أن الموسيقى يمكن أن تكون «عذبة مبهجة»، أو «حسنة»، أو أن تكون «غير عذبة»، و«ليست حسنة». لكن لا وجود لمثل هذه التعبيرات «موسيقى جميلة» أو «غير جميلة».

الجمال في لغتنا صفة يمكن أن تنطبق على الإنسان، الحصان، المنزل، المنظر، الحركة، أما فيما يتعلق بالسلوك، والأفكار، والناس، والموسيقى، فإننا ـ إذا أعجبنا شىء من ذلك ـ نقول إنه شىء «صالح»، فإن لم يعجبنا قلنا: «إنه خبيث» أو «طالح». ولكننا نطلق كلمة «جميل» فقط على ما يسر أبصارنا. وهكذا، فإن كلمة «صالح – جيد» تتضمن مفهوم «الجمال»، لكن العكس غير وارد: فمفهوم «الجميل» لا يحتوى على مفهوم «الصالح». فإذا تكلمنا عن شيء «جيد» نقدره انطلاقًا من شكله الخارجي فإننا نعنى بذلك أن هذا الشيء «جميل»، بينما لو قلنا: «جميل»، فإن ذلك لا يعني على الإطلاق أن الشىء المحدد «جيد أو صالح». إن ملاحظة المعنى الذي اتسمت به في لغتنا كلمة: «جمال»، و«جميل»، بل وملاحظة الظاهرة ذاتها في لغات الشعوب التي أنشأت علم الجمال، يكشف عن المعنى الخاص الذي ضمنته تلك الشعوب كلمة «الجمال»، فقد تضمن «الجمال» عندها بالتحديد معنى: الصالح، الجيد، النافع[1].

والآن، ما هو جوهر ذلك المعنى؟ ما هو «الجمال» كما تفهمه الشعوب الأوروبية؟ ما هو مفهوم «الجمال» في واقع الأمر؟ هذا المفهوم الذي يقبض عليه الناس بشدة لتحديد ماهية «الفن»؟ إننا نطلق كلمة «الجمال» بالمعنى الذاتى على كل ما يهبنا لذة أو متعة ما من المتع المعروفة. وبالمعنى الموضوعي، فإننا نسمي «الجمال» شيئًا ما، أشبه ما يكون بالمطلق، والكامل، شيئًا يقع خارج ذواتنا. لكن.. إذا كنا نتعرف (خارج ذواتنا) إلى ذلك «المطلق والكامل»، ونقر بوجوده، لأننا نتلقى ـ بفضل تجلي ذلك المطلق الكامل ـ نوعًا محددًا من المتعة، فإن التحديد الموضوعي للجمال في هذه الحالة، لن يكون سوى تعبيرًا عن الذات. والحقيقة أن إدراك «الجمال» بالمعنى الأول أو الثاني، يقودنا إلى الانطلاق من «المتعة المحددة التي يهبنا إياها»، أي أننا نعتبر أن ما يعجبنا هو «الجمال»، الذي لا يشترط أن يحرك فينا شوقًا لشيء ما. ولقد تعددت محاولات تحديد «الجمال المطلق في حد ذاته»، بدءًا من القول بأنه: «محاكاة الطبيعة»، و«التوافق والتلاؤم»، و«ترتيب الأجزاء على نحو متماثل» (السيمترية)، و«التناسق والانسجام»، و«وحدة التنوع»، إلى آخر كل ذلك. والحق أن كل تلك التفسيرات، إما أنها لا تحدد شيئًا على الإطلاق، أو أنها تلتقط وتحدد فقط بعض الملامح المميزة لبعض حالات الإبداع الفني، ومن ثم فهي لا تشمل كافة جوانب ما اعتبره الناس دومًا، وما يعتبرونه الآن «الفن».

ليس هناك تحديد موضوعى للجمال، والتحديدات القائمة الآن، الميتافيزيقية، أو المستقاة من التجربة، تفضى كلها إلى تحديد ذاتى لماهية الجمال، وعلاوة على ذلك فمن الغريب القول بأن الفن هو الشكل الذي يتجلى فيه الجمال. (فالجمال هو ما يسرنا ويعجبنا دون أن يحرك فينا الشوق لشيء ما). ويقوم علم الجمال الراهن على الآتي: طالما قد اعترفنا لإبداع فني ما بأنه ممتاز (لأنه يعجبنا) فإن علينا أن ننشئ نظرية للفن، يجرى وفقها اعتبار كل إبداع فني - يعجب وسطًا محددًا من الناس - فنًا. وهكذا تنشأ قاعدة فنية تعتبر أن الإبداع الفني الذي يلاقي إعجاب الناس فنًا: (فيدياس، سوفوكل، هوميروس، رافائيل، باخ، بيتهوفن، دانتي، شكسبير، جوته، إلخ)، ومن ثم فلا بد لتلك القاعدة الفنية، وللحكم الجمالي أن يتحدد على نحو معين بحيث يتسع لكل ذلك الإبداع الفني. إن الحكم على «أهلية» ومغزى الفن، يتم انطلاقًا من «مطابقة الفن أو عدم مطابقته» للقواعد الفنية التي وضعناها، القواعد التي تصادفنا كثيرًا في علم الجمال. هذا على حين أنه من المفترض لنشاط فكري (علم الجمال) يطلق على نفسه صفة «العلم» أن يقوم بتحديد خواص وقوانين الفن، ومفهوم «الجمال» (إذا كان الجمال هو مضمون الفن)، وخاصية «التذوق» وأهميته (إذا كان التذوق هو مفتاح الإجابة عن «ماهية الفن»)، وبعد كل ذلك، وعلى أساس من تلك القوانين، نقر بأن الفن هو الإبداع الذي يندرج تحت تلك القوانين، وما لا يندرج تحتها فإننا ننحيه خارج دائرة الفن. أما نظرية الفن القائمة على «الجمال» والتي تطرح نفسها في ملامح جمالية مبهمة، فإنها لا تزيد في الحقيقة عن كونها اعترافًا بأن الفن الجيد، هو ما أعجب، وما يعجب الناس، أي وسطًا محددًا من الناس. والحق أنه لتحديد طبيعة أي من الأنشطة الإنسانية، لتحديد أهمية هذا النشاط ومغزاه، لا بد لنا أن نفهم دلالة ومعنى ذلك النشاط. ولهذا، لا بد قبل كل شيء، من تأمل وتفحص ذلك النشاط في حد ذاته، في ارتباطه بأسبابه ونتائجه، وليس فقط من زاوية المتعة التي نتلقاها من ذلك النشاط. فنحن، إذا اعتمدنا فكرة أن هدف أي نشاط إنساني، ينحصر فقط في «إمتاعنا»، وبناء على ذلك حددنا «ذلك النشاط»، فلا شك أن تحديدنا ذاك سيكون باطلًا. وهذا هو بالضبط ما تم بصدد تحديد «الفن». لكن.. إذا تناولنا موضوع الطعام والأكل، فهل يتصور أحد أن تخطر بعقل ما فكرة أن أهمية الطعام تكمن في المتعة التي نحسها ونحن نلتهمه؟ بينما يعلم كل إنسان أن إرضاء ذوقنا في الطعام لا يمكن أن يكون أساسًا لتحديد أهمية الطعام! لهذا، لا يمكننا أن نفترض، بل وليس لدينا أي حق لكي نفترض أن غدائنا الذي اعتدنا عليه (بالفلفل، والجبن السويسري، والنبيذ)، هو أفضل طعام إنساني، لأنه يعجبنا نحن! بالنسبة للجمال أيضًا، فإن مفهوم «ما يحوز إعجابنا» لا يمكن أن يصلح أساسًا لتحديد ماهية الفن، كما أن مجموعة من المواضيع التي تسرنا، لا يمكن أن تشكل نموذجًا لما يجب أن يكون عليه الفن.

إن التصور القائل بأن هدف ومغزى الفن يكمن في المتعة التي يوفرها لنا، يشبه فكرة الناس (المتوحشون مثلًا) الذين يقفون عند أدنى درجات السلم الحضاري حين يتصورون أن هدف ومغزى الطعام يكمن بالذات في المتعة التي نحسها ونحن نتناوله. ولكي نصل إلى تحديد دقيق للفن، يجب علينا أولًا أن نكف عن النظر إليه بصفته وسيلة للمتعة، وأن ننظر إليه باعتباره شرطًا من شروط الحياة الإنسانية. إن هذه الرؤية للفن، ستجعلنا ندرك أن الفن هو أحد وسائل الاتصال بين الناس. إن كل إبداع فني يضع المتلقي في علاقة تواصل محددة، سواء بالعمل الفني، أو بأولئك الذين (في الوقت نفسه مع ذاك المتلقي، أو قبله، أو بعده) يتلقون نفس الانطباع الفني. وبالضبط، كما أن الكلمة تحمل الفكرة وتنقل الخبرة للناس باعتبارها (الكلمة) وسيلة لتوحيد البشر، فإن الفن يقوم بنفس الدور. وخاصية الفن كوسيلة للتواصل بين البشر تكمن في أن الناس ينقلون لبعضهم البعض ـ عبر الفن ـ عالمهم الروحي، ومشاعرهم، على حين أنه ـ في اتصال الناس عبر الكلمة ـ يقوم إنسان واحد بنقل أفكاره لإنسان آخر. إن النشاط الفني يعتمد أساسًا على أن الإنسان حين يتلقى بالسمع أو البصر تعبيرًا عن شعور إنسان آخر، قادر على معاناة نفس الشعور، الذي عبر عنه الآخر. وسأضرب مثلًا بسيطًا: إذا ابتسم شخص، يحس الإنسان الآخر بالبهجة، وإذا بكى شخص، فإن الإنسان الذي يسمع بكاءه يصبح حزينًا، إذا انفعل إنسان وسلك على نحو عصبي، فإن هذه الحالة ستنتقل إلى من ينظر إليه. وإذا أشاع إنسان بحركاته ونبرة صوته النشاط الحزم، أو على العكس من ذلك، إذا أشاع من حوله الخمول والكآبة، فإن هذه الحالة ستنتقل وتسري إلي من حوله. وإذا شرع إنسان في الصراخ والتأوه معبرًا عن آلامه، فإن الشعور بتلك الآلام ينتقل إلى الآخرين. وإذا أخذ إنسان يفصح عن شعوره بالانبهار، أو الإجلال، أو الرعب، أو أخذ يكشف عن احترامه لمواضيع محددة، أو تقديره لأشخاص بعينهم أو ظواهر معينة، فإن عدوى تلك المشاعر ستنتقل إلى الآخرين، فيعانون نفس مشاعر الانبهار، والإجلال، والرعب، والاحترام لنفس المواضيع، والأشخاص، والظواهر. إن النشاط الفني، يقوم على قدرة البشر على استقبال وتلقي عدوى مشاعر الآخرين.

ومع ذلك، إذا استطاع إنسان أن يعدي إنسانًا آخر، أو أناسًا آخرين على نحو مباشر، سواء بهيئته، أو بالأصوات التي يصدرها، أو استطاع أن يرغم إنسانًا آخر على التثاؤب (في نفس الوقت الذي يحس فيه بحاجته إلى التثاؤب)، أو استطاع (وهو في الوقت نفسه يبتسم لسبب ما، أو يبكي، أو يعاني) أن ينقل تلك المشاعر إلى الآخرين، فإن ذلك ليس فنًا بعد. ذلك أن الفن يبدأ فقط، حين ينقل الإنسان مشاعره التي يعانيها إلى الآخرين، بهدف محدد، حينما يستحضر لتلك المشاعر ـ من جديد ـ إلى نفسه، ثم يعبر عنها بإشارات خارجية معينة. وإليكم، أبسط مثال يوضح ما أقصده: فلنفترض أن هناك صبيًا يحس بالرعب لالتقائه بذئب، وأن ذلك الصبي يقص ما جرى له مع الذئب، وأنه لكي ينقل إلى الآخرين الذعر الذي أحسه، راح يصور نفسه، وحالته عند مواجهته للذئب، فوصف الغابة التي كان بها، وسيره المطمئن، ثم هيئة الذئب، وتوثبه، والمسافة التي كانت تفصل بينهما، إلى آخر كل ذلك، فإذا كان الصبي ـ أثناء قصته تلك كلها ـ يعانى مرة أخرى الذعر الذي أحسه، واستطاع أن ينقل عدوى ذلك الذعر إلى مستمعيه وأجبرهم على معايشة ذلك الشعور، فإن ذلك «فن». أما إذا كان الصبي لم ير على الإطلاق ذلك الذئب المزعوم، وكل ما في الأمر أنه غالبًا ما ارتعب لاحتمال وقوع مثل هذه الحادثة، وإذا كان الصبي قد رغب في عدوى الآخرين بالشعور الذي أحسه، فابتدع تلك المواجهة مع الذئب، وقصها هكذا، بحيث أن قصته أثارت في مستمعيه «شعوره هو» حين تخيل لقاءه بالذئب، فإن هذا أيضًا «فن». على ذلك النحو يتمثل «الفن» أيضًا: حين يعايش الإنسان في الخيال أو في الواقع رعب المخاوف، أو روعة المتعة، فيعبر عن ذلك على لوحة من قماش، أو يستنطق المرمر تلك المشاعر، بحيث يعدي الآخرين بها. ومن الفن أيضًا، إذ مر الإنسان بشعور محدد، أو تلبسه، كأن يتقمص حالة المرح، أو البهجة، الحزن، أو القنوط، النشاط، أو الكآبة، ويصور لنا الكيفية التي ينتقل بها من شعور إلى آخر، معبرًا بالأصوات عن تلك المشاعر، معبرًا بحيث تنتقل عدوى تلك المشاعر إلى المستمعين، فيحسون بها، كما أحس بها هو. إن المشاعر الإنسانية غنية ومتنوعة بلا حدود: المشاعر المتأججة، والضعيفة، العظيمة، والمنسحقة، الحمقاء، والطيبة، ولو أن هذه المشاعر تمكنت من عدوى القارئ، أو المشاهد، أو المستمع، فإنها تشكل مادة وموضوعًا للفن. إن الإحساس بإنكار الذات، أو الاستكانة للقدر، أو المشيئة الإلهية، وكل ما تنقله الدراما؛ أو انبهار العاشقين الذي تصفه الرواية؛ أو الشعور بالرغبة العنيفة الذي تصوره اللوحة؛ أو الإحساس بالنشاط والتأهب الذي تعدينا به مارشات الموسيقى الاحتفالية؛ أو الشعور الذي يتسرب إلينا من الرقص، أو الفكاهة وليدة النكتة المضحكة؛ أو الشعور بالهدوء والراحة الذي ينتقل إلينا من منظر مسائي؛ أو على أغاني الهدهدة. كل ذلك هو الفن. إن الفن هو قدرة المؤلف على عدوى المشاهد أو المستمع بما يحسه المؤلف. إن الإبداع الفني يكمن في قدرة المؤلف على أن يستدعي إلى نفسه شعورًا مر به، يستدعيه عن طريق الحركة المباشرة، أوالخطوط، الألوان، الأصوات، النماذج، الصور الفنية التي تتخلق بالكلمات، ونقل هذا الشعور على النحو الذي يجعل الآخرين يحسون بالشعور نفسه، الفن هو هذا النشاط الإبداعي الإنساني، المتمثل في أن أي إنسان فرد، ينقل بوعي، وبإشارات خارجية، المشاعر التي أحسها أو يحسها للآخرين، بحيث يحسون نفس المشاعر. ليس الفن إذن، كما يقول الميتافيزيقيون، هو تجلي أفكار مبهمة من نوع أو آخر، وليس الفن كما يقولون تجلي الجمال، الفن أيضًا ليس لعبة، كما يحلو لعلماء علم الجمال الفسيولوچيين أو يرددوا، فالفن لديهم لعبة يسرب فيها الإنسان طاقاته الزائدة، الفن أيضًا ليس تنفيسًا عن الانفعالات بحركات خارجية، وليس متعة، الفن وسيلة للاتصال والتواصل بين البشر[2]، وسيلة توحدهم في نفس المشاعر ذاتها، وعبر هذه المشاعر، فالفن ضرورة للحياة، وللتقدم، لخير إنسان محدد، ولخير البشرية كلها.

وبفضل قدرة الإنسان على إدراك أفكار الآخرين المصوغة في كلمات، بفضل هذه القدرة، يمكن لكل إنسان أن يعرف كل ما أنجزته البشرية من أجله في هذا المضمار، بل ويمكنه في الوقت الحاضر، أن يشارك الآخرين النشاط الفكري، وبفضل تلك القدرة يصبح بوسعه أن ينقل الأفكار التي استوعبها، وأفكاره الخاصة التي ظهرت بفضل ما استوعبه، بوسعه أن ينقل كل ذلك إلى معاصريه، وإلى من يأتون من بعدهم، وهذا هو الوضع بالضبط بالنسبة للفن، فبفضل قدرة الإنسان على تلقي عدوى مشاعر الآخرين، عبر الفن، يصبح متاحًا أمامه ـ في مجال المشاعر ـ كل ما عانته البشرية من أحاسيس قبله، وتصبح متاحة أمامه مشاعر المعاصرين له من البشر، بل والمشاعر التي مرت بها النفوس قبل آلاف الأعوام، كما يصبح بوسعه أن ينقل مشاعره إلى الآخرين. ولو لم تتوفر للبشرية القدرة على استيعاب وتلقي كل تلك الأفكار التي ابتدعها الآخرون من قبل وانتقلت إلينا عبر الكلمات، ولو لم تتوفر للبشرية القدرة على نقل أفكارها إلى الآخرين، لكان الناس أشبه ما يكونوا بالوحوش. ولو لم تتوفر أيضًا قدرة الإنسان الثانية على تلقي عدوى الفن، لكان من الصعوبة بمكان ألا يصبح البشر أكثر همجية، والأهم: أكثر تشتتًا وتبعثرًا، يناصبون بعضهم البعض العداء والبغضاء. ولذلك، فإن للإبداع الفني، وللنشاط الفني دورًا غاية في الأهمية، يماثل أهمية اللغة، ويتمتع بقبول وانتشار، مثل انتشار اللغة وذيوعها. وكما أن اللغة والكلمة تؤثر فينا، ليس فقط عبر المواعظ، والأحاديث، والكتب، بل وعبر كل تلك الحوارات التي ننقل بها خبراتنا وأفكارنا لبعضنا البعض، فإن الفن أيضًا (بالمعنى العام للفن) يتخلل حياتنا كلها، وينظم كافة جوانبها، ولكننا نسمي فقط بعض ظواهر الفن بالفن، بالمعنى الضيق للكلمة، بالمعنى المتخصص. لقد اعتدنا أن نفهم من كلمة «الفن» فقط ما نقرأه، أو نسمعه أو نراه على منصة المسرح أو في قاعات الحفلات الغنائية، أو في المعارض، العمارة، والتماثيل، والشعر، والرواية. لكن ذلك كله، ليس إلا قسط، فقط قسط من ذلك الفن الواسع الذي نتعامل به مع بعضنا البعض في الحياة. ذلك أن الحياة الإنسانية بأكملها، ممتلئة، مترعة، بمختلف أنواع الإبداع الفني من كل صنف، بدءًا من أغانى المهد، والنكات، والتقليد الكاريكاتوري، وزينة النساء، والبيوت، والملابس، وأدوات البيت، حتى الطقوس الكنسية ومواكب الجنازات. كل ذلك نشاط فني، وإبداع. ونحن لا نطلق كلمة «الفن» ـ بالمعنى الضيق للكلمة ـ على كافة أشكال النشاط الإبداعي الإنساني الذي ينقل المشاعر إلى الآخرين، ولكننا نطلقها على جزء من كل ذلك، جزء استخلصناه من الكل، لسبب ما، ورأينا أنه يتمتع بأهمية خاصة. لقد أضفى البشر دائمًا أهمية خاصة، على ذلك الجزء من النشاط الفني، الجزء الذي يعبر عن مشاعرهم وينقلها، تلك المشاعر المستمدة من الوعي الديني، واعتبروا ذلك الجزء الصغير من الفن هو «الفن» بكل معاني هذه الكلمة. على هذا النحو رأى الأقدمون الفن، على هذا النحو رآه: سقراط، وأفلاطون، وأرسطوطاليس. وعلى هذا النحو أيضًا رأى الفن المسيحيون القدامى، ودعاة اليهودية، كذلك فهمه المسلمون[3]، بل وكل الشعوب المتدينة في عصرنا الحالي. إن بعضًا من معلمي البشرية مثل أفلاطون في «جمهوريته»، والمسيحيين الأوائل، وقسمًا من المسلمين المتشددين، والبوذيين، كانوا في الأغلب الأعم ينكرون أي فن. وقد اعتمدت نظرتهم تلك ـ عكس النظرة الشائعة الآن والتي ترى أن قيمة الفن تتحدد وفق ما يجلبه من متعة ـ اعتمدت على أن الفن ـ عكس الكلمة التي يمكننا ألا ننصت إليها ـ شديد الخطورة، وتكمن خطورته بالتحديد في قدرته على عدوى البشر ضد إرادتهم، وأن ما ستفقده البشرية بمطاردة وتنحية الفن أقل بكثير مما ستفقده إذا أطلقت الحرية لأي فن من أي نوع. ولا شك في خطأ تلك النظرة التي أشرنا إليها أعلاه، لأن أصحاب تلك النظرة كانوا ينكرون ما لا يمكن إنكاره أي: أن الفن أحد الوسائل الضرورية للتواصل بين البشر، ومن دونه لم يكن للبشرية أن تحيا وتتطور. ومع ذلك، فإن النظرة الأخرى التي يعتنقها الناس في مجتمعنا الأوروبى المتحضر، لا تقل خطأ عن نظرة القدماء التي تنكر الفن، فالناس في مجتمعنا وفي عصرنا يقرون بكل فن طالما كان يستهدف الجمال، أي توفير المتعة للبشر. فيما سبق من أزمنة، خشي القدماء أن تندرج في الفن المواضيع التي قد تفسد الناس، وتدفعهم للفجور، ولهذا حرموا كل فن، أيًا كان. أما الآن، فإن الناس في مجتمعنا المعاصر يخشون أن يفقدوا أية متعة يهبها لهم الفن، ولذلك يسعون لحمايته على إطلاقه طالما أنه يوفر لهم المتعة. ولكنى أعتقد أن هذا الضلال الأخير، أشد فظاظة من الضلال الأول، وأكثر خطرًا وضررًا على البشرية.

[1] في لغتنا العربية، تفسر معظم قواميس اللغة كلمة «جمال» على أنه: الحُسْن، والشيء الحسن، ضد السىء. كما أنه إذا حَسُنَ الشيء حُسنا، فإنه قد «جُمِلَ» أى صار جميلًا. فكلمة «جمال» بمعنى الحسن، تتضمن معنى الجودة، والصلاح، والنفع. وكلمة «الأدب» أوضح في ذلك المجال، فهى تتضمن: المعاقبة على الإساءة، والتقويم، وكذا «الأدب الفني»، وكلمة: «ثقافة» المشتقة من «ثقف» الشيء أي أقام المعوج منه. ففي لغتنا أيضًت تتضمن كلمات: الأدب، الثقافة، الجمال، معنى: الشىء الصالح، والنافع. (المترجم).

[2] «الفن والحياة الاجتماعية» مقالة بليخانوف الشهيرة وفيها يحدد الفن تحديدًا مقاربًا لتولستوى، فيقول: «الفن وسيلة من وسائل التعاشر الروحي بين الناس». (المترجم)

[3] كان تولستوي ملمًا بمختلف جوانب الدين الإسلامي، وثمة رسائل كثيرة تبادلها مع الإمام محمد عبده، تكشف عن تقدير الإمام محمد عبده لتولستوي. (المترجم) .

رد واحد على “ليڤ تولستوي: ما هو الفن؟”

المقال ممتع والترجمة رائعة