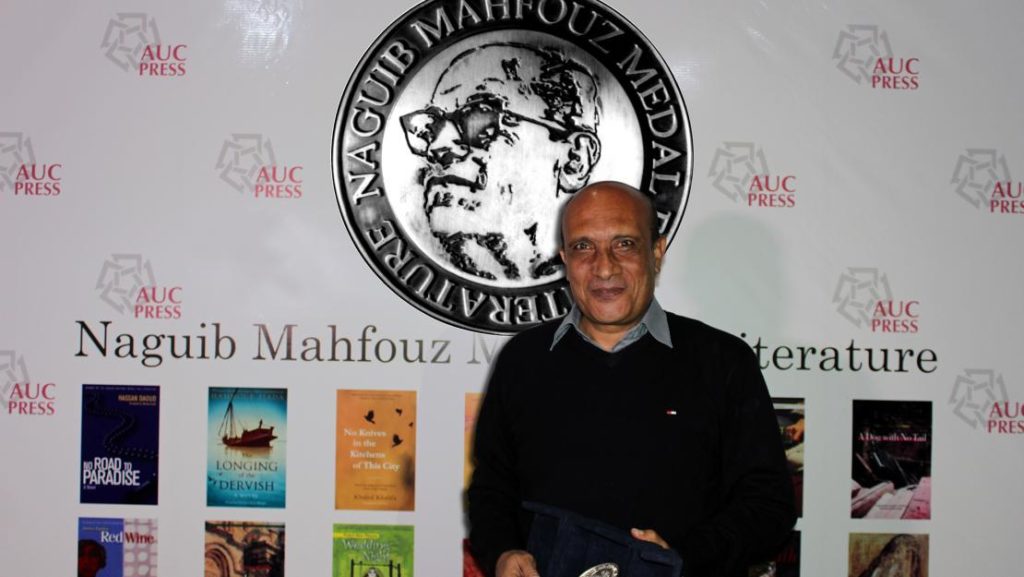

كلمة الروائي عادل عصمت التي ألقاها بعد تسلم جائزة نجيب محفوظ في الآداب، المقدمة من قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (عام 2016)، عن روايته «حكايات يوسف تادرس».

وصدرت رواية «حكايات يوسف تادرس» عن دار الكتب خان عام 2015.

تُنشَر الكلمة بإذن من الكاتب.

***

الحضور الكريم

كل عام وأنتم بخير

هذه الكلمة تحكى قصة حواري الشخصي مع نجيب محفوظ.

في بدايتها أريد أن أشير إلى أنني تعلمت الكثير من أحاديثه وطريقته في التفكير والحياة، تقريبًا أكثر مما تعلمت من إنتاجه الفني، وإن كنت قد تشبعت بأعماله وأجوائها منذ فترات الصبا المبكر.

في مطلع تسعينيات القرن العشرين عندما أخذت الكتابة مأخذ الجد، ساعدتني سيرتُه. اعتدت منذ ذلك الوقت أن أتخيلَه وأطرح عليه السؤال الذي يحيرني. كلما وقعت في مشكلة فنية، أترك ما في يدي وأمشي في شوارع طنطا. أستحضر صورتَه وأتخيل طريقتَه في التفكير وأسألْه:كيف يمكن أن أتعامل مع الأمر؟ في نهاية الحوار كنت أسمع ضحكتَه الرنانة بعد أن يقول:

«لم أعرف في حياتي غير العمل».

بمرور الوقت أصبحت قادرًا على استحضاره وإجراء حوار طويل معه، وأزعم أنني رأيته يستغرق في التفكير لحظات ثم يقول:

«أتعلم ما الذي جعلني أستمر ولا أيأس؟ لقد اعتبرت الفن حياة لا مهنة، فحينما تعتبره مهنة لا تستطيع إلا أن تشغل بالك بانتظار الثمرة…».

خلقت هذا المشهد عشرات المرات حتى خيل إليَّ أنه مشهد واقعي؛ جزء من ذكرياتي الشخصية. هذا النص من حديثه هو الأهم بالنسبة لكاتب لم تتوافق طبيعته ولا مزاجه مع أجواء القاهرة ولا العمل في الصحافة.

حاولت كثيرًا تَمثُّل هذه العبارة لكني لم أتمكن، فالمرء يريد أن يرى أثر عمله، أن يتعرف على صورتِه. لا بد من مرآة تعكس له لمحة من حقيقته. وإن كانت مرآة الكاتب هي القراء والنقاد، وإن كانت أزمات بلادنا قد أدت إلى تناقص عدد القراء فإن النقد أيضًا قد تراجع وأصبح يُكتب بدافع من ضمير الناقد أو مصلحته. في هذه الحالة، كيف يمكن لكاتب ناشئ أن يعرف حقيقة ما يكتب؟

حاولت التغلب على المشكلة بهذه الطريقة. قلت لنفسي: ما دمت قد ارتضيت أن تعيش في مدينة صغيرة وتعمل أمين مكتبة وتبني بيتًا وتنجب أطفالًا وفي نفس الوقت تريد أن تكتب الروايات، فلا بد أن تبذل جهدًا كبيرًا في جعل الكتابة مثل التنفس؛ أداة يمكنُك أن تستخدمها مباشرة متى لاح لك الفن. ثم بدأت تمرينًا طويلًا لجعل الكتابة أداة للتأمل والفهم. كتبت ما خطر ببالي: كل مشهد أو حكاية.كتبت أحلامي وأحلام أصدقائي. وأعددت سيناريوهات للحوادث التي تَلفت نظري في الجرائد. تم كل هذا بغرض غرس الكتابة في حياتي، لا بغرض إنتاج أعمال فنية، فقد كنت أعرف منذ البداية أن الفن عسير. كنت أقول لأصدقائي إن واظب المرء على كتابة صفحتين عن البحر لمدة عشرة أيام، بالتأكيد في اليوم الحادي عشر سوف يرى البحر بطريقة مختلفة. لا أعرف من أين جئت بهذا اليقين.

في الغالب لا تضيع الجهود. تثمر في النهاية فهمًا وتقبلًا لإمكانيات المرء وظروفِه، وتنفصل عن غرضها الأول وتصبح نشاطًا مهمًا في حد ذاته. كلما تعرضت لمشكلة أرسم لها خريطة، وأتابع جذورَها، وتداعياتها؛ مجرد لعبة أخفف بها من أعبائي. كلما لاح انطباع خافت، أسأل: هل يمكن تجسيده في كلمات؟ كلما لاحت ذكرى، أسحب ورقة وأرى كيف يمكن تتبع مسارها، من لحظة وجودها كحدث واقعي حتى ظهورها الآن في الذاكرة.

بمرور السنين تراكمت كمية من الأوراق، أتوه فيها ولا أعرف، حتى الآن، كيف يمكنني تنظيمُها أو الاستفادة منها، لكنني لم أعدم فائدة في بعض الأحيان:

في يوم شتوي كنت أقف في المطبخ أنتظر غليان الماء لأعد قهوتي. لاحظت أن الشال المنشور في شرفة البيت المقابل يتحرك بإيقاع خاص مع حركة الهواء. خيل إليَّ أن له حضورًا مستقلًا، له طريقته الخاصة في الحياة. تركت القهوة وكتبت صفحة تشبه قصيدة النثر عن شال تحركه الريح. ظلت تلك الصفحة ما لا أدري من السنوات بين المسودات، حتى جاء «يوسف تادرس» واستعان بها في تأملاته حول الفن.

بعد ما يقرب من ربع قرن على تلك البداية أصبحت الكتابة نشاطًا لا غِنى عنه، وبعدما كنت أبذل جهودًا كبيرة للجلوس والعمل، تعاندني اللغة والخيال، وقعت في أسر تلك السيدة، التي حاولت بكل السبل إغراءَها أن تبقى برفقتي عدة ساعات. أصبَحَت تزاحمني حياتي، وتطلب مني أن أترك كل شيء وأتفرغ لها. تريد أن تستبدل نفسها بالحياة. وتتأزم الأمور مرة أخرى، وأدرك أنني أوغلت بعيدًا، وأن الكتابة نشاط من الأنشطة يساعد على الحياة، لا يمكن استبدالها بالحب والمشي والجلوس أمام البحر وزيارة الأهل وقضاء صباح الجمعة في المقهى. بعد هذه الأزمة استقرت علاقتنا وأصبحت أقل حدة وأهدأ في توتراتها. أصبحنا مثل الرفاق القدامى، يمكن أن ننفصل أحيانًا، على يقين بأننا لن نفترق أبدًا.

كلما فكرت في ما حدث معي، بهذه الطريقة التي عرضتها، أشعر أنها كلمات نجيب محفوظ حول الفن كمهنة والفن كحياة، وقد تسللت إلى وجداني، تَحَوَّرّت حتى تتوافق مع ظروفي ومزاجي وميلي إلى العزلة. أصبحت صديقًا لنجيب محفوظ رغم أنني لم أقابله قط. قَرَّبَته «سيرتُه» من الوجدان وكانت عاملًا مساعدًا في خلق أطيافه، فهو موظف مصري مثلي ومثل غيري، يصيبه الهم عندما يتعطل تليفون شقته في الإسكندرية، ويبحث بين معارفه عن من يساعده في إعادة الحرارة إلى الخط. وعندما تنفجر ماسورة المياة الرئيسية في بيته في القاهرة، يقضي اليوم متكدرًا، ويرتبك نظامُه الصارم. إنه قريب من القلب، حياتُه تشبه حياتَنا، وملامحُه تشبه ملامحَنا، لكنه امتلك ما عجز عنه الكثير منا: النظام والدقة والصبر.

كل عام في شهر ميلاده أقرأ عملًا من أعماله. في عام 2011 أقمت حفلي الخاص بمئويته، استحضرت مشاهد من سيرته وكتبت قصة بعنوان: «رأيت نجيب محفوظ»، وقضيت بقية اليوم برفقة رواية «قشتمر».

والآن شاءت الظروف أن يتجسد حواري معه في حدث واقعي، وها هو يتخطى غيابَه ويقوم، مثلما يحدث هنا كل عام، يحييني ويمنحني ميداليته التي ستبقى معي، ما تبقى لي من وقت على ظهر الأرض؛ تذكارًا لحواراتنا، وربما بداية لحوارات أخرى.

في النهاية أتوجه بالشكر لمن اختار روايتي لنيل هذه الجائزة، فقد منحني لحظةَ بهجة كنت في أمس الحاجة إليها.

لكم جميعًا جزيل الشكر.