كانت أمي تقول: «لا تنزع جوربك، لا تنزعه أبدًا». تقصد ألا أفعل ذلك أمام الغرباء، وكان الناس كافة غرباء عني خلا هي، وربما أبي.

مصلاي الصغير

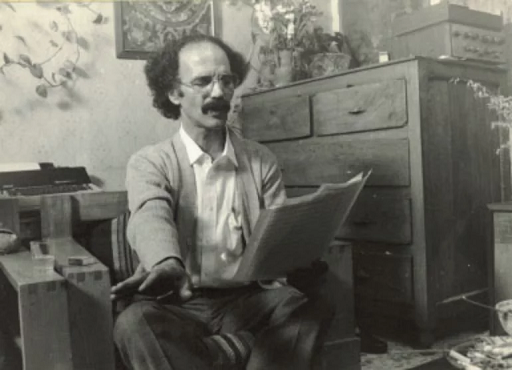

قصة لهوشنگ گلشيري

ترجمها عن الفارسية: محمود أحمد

هوشنگ گلشيري (1938-2000) كاتب وناقد إيراني ويعتبر من أهم كتاب إيران في القرن العشرين، من أشهر رواياته "الأمير احتجاب" التي تحولت إلى فيلم بالاسم نفسه، كان لگلشيري نشاطًا سياسيًا معارضًا لشاه إيران، ولكن بعد الثورة الإسلامية تعرض للتضييق أيضًا ومُنعت بعض أعماله من النشر.

لم أفكر فيه قط إذ كنتُ صغيرًا. كنتُ أعلم أنه موجود، لكنه غير مهم، فهو ليس مزعجًا. فقط كان عليَّ حين أنزع جوربي أن أعوج قدمي اليسرى قليلًا، مثل الآن، لأرى أنه ما برح في مكانه.

لا ينبغي القول إنني ذو ستة أصابع، فهو مجرد قطعة لحم حمراء عديمة الظفر بجانب إصبع قدمي اليسرى الصغير. إنه كذلك. حسنًا، لقد كان قبل ذلك، وسيظل دائمًا.

كانت أمي تقول: «لا تنزع جوربك، لا تنزعه أبدًا».

تقصد ألا أفعل ذلك أمام الغرباء، وكان الناس كافة غرباء عني خلا هي، وربما أبي. وحينما كنا نذهب إلى الحمام، مع أبي، لا نذهب إلى حمام عام. فأمي لم تكن تسمح. ما من أحد آخر في هذا الحي يعرف الأمر. وربما لهذا السبب كانت تقول لي: «لا تذهب للسباحة مع الأطفال».

ما زلتُ لا أدري هل كان ذلك خوفًا من دوامات النهر كبيرها وصغيرها، أم بسبب قدمي، أو إصبع قدمي الصغير، إن أمكن تسميته إصبعًا. كنت أذهب، لكني أقفز في الماء متعجلًا ولم أكد أخلع ملابسي بعد. وأخيرًا عندما أضطر إلى الخروج، كان يكفي أن أحفر في الرمال أو الحصى قليلًا ليختفي.

الآن عندما لا يدري أحدهم أنه موجود لا يراه، وربما لا يكترث به من فرط صغره. لهذا قالت أمي: «يجب أن نرحل عن هذا الحي».

جئنا إلى هنا. لم يكن الأطفال يعرفون، وفي النهاية إذا كانوا يعرفون، فمثلًا لو رآه أحدهم، لأتوا عند البيت، مثلما حدث في الحي السابق، وجعلوا ينادونني: «يا حسن ذو الأصابع الستة!»

هنا لم ينادني أحد هكذا قط. صحيح أنه كان خطئي. لا أقصد هذه المرة الأخيرة. من فرط صغره وهزاله، ولا أدري، ربما لأنه قد انسدلت خصلة من شعره الفاحم على جبينه الفضي، أو لأن عينيه كانتا مشرقتين، حسبتُه ليس غريبًا.

كان الغرباء – بالنسبة إليَّ – دائمًا هم الأشخاص الذين تصل رأسي إلى أحزمتهم، أو تسعها راحة يد أحدهم، وبعد ذلك فبوسعهم مداعبة الشعر المنسدل على جبيني بسبابتهم إذا شاؤوا. ولو استطعت أن أرى أعينهم دون أن أرفع رأسي، لكانت وجناتهم – بالتأكيد – إما مغبرة أو متوردة، وليس شاحبة اللون لهذه الدرجة بتينك الغمازتين الصغيرتين في وجنتيه.

أسند لتوه العصا التي يتأبطها إلى مصطبة بيتهم، وجلس عليها، أو على زاوية منها فقط. قلت: «ماذا حدث لساقك».

فأجاب: «ألا ترى؟»

ورنا إلى الناحية الأخرى. ما كان ثمة شيء، وإنما كان امتداد الزقاق فحسب. كان ظل الجدار يعتم نصف الزقاق قليلًا. قلتُ: «هل تجبرت؟»

لم يكن واضحًا. أظن أن كاحله قد انكسر. هز رأسه فقط. كان يتطلع إلى ذاك المكان، وكأنه أدنى الزقاق. ما كان أحد في أدنى الزقاق. حتى لو كان ثمة شجرة أو كلب، لكنتُ تتبعتُ خط الظل بالتأكيد، وذهبت. قلتُ: «ستتحسن. ستتحسن قريبًا».

قال: «لا، هذه المرة الثانية التي تتجبر فيها».

كان كاحله الأيسر رفيعًا؛ رفيعًا وأبيض اللون وكأنه قصبة أو التوأم الأصغر لكاحله الأيمن، مثل التوأم الأصغر لإصبعي الصغير.

قلتُ: «أتريد أن أريك شيئًا؟»

لم ينظر. فقط قال: «ماذا؟»

قلتُ: «قدمي؟»

نظر، وقال: «ماذا حدث لها؟»

قلتُ: «لا أدري. يجب أن ترى».

وشرعتُ أفك رباط حذائي. قال: «أهي مكسورة؟»

قلتُ: «لا. لكن عدني ألا تخبر أحدًا».

لم ينبس. حدق فقط، أظن إلى جوربي الأيسر الذي جعلت أنزعه. فكرتُ في أنه لم يكن يجب أن أنتزع منه وعدًا. لن يقول، بالتأكيد. كانت شفتاه صغيرتين وحمراوين. قال: «ليس بشيء».

قلتُ: «فلترَ. إنني...»

وأريته. وضعت اثنين من أصابعي تحته، ورفعته إلى الأعلى. كان قطعة لحم حمراء عديمة الظفر. أصغر من جميع الأصابع الصغيرة في العالم، مثل بعض ثمار البطاطس أو الخيار التوأم. أرأيتها؟ أحيانًا تكون بجانبها ثمرة بطاطس أو خيار صغيرة أيضًا. مع فرق أن ثمرة الخيار تلك أو ثمرة البطاطس هي ثمرة خيار أو ثمرة بطاطس. حتى أن بعض ثمار الخيار الصغيرة تحمل زهرة صغيرة بيضاء فوق رأسها. لكن ما لديَّ مجرد قطعة لحم، عديمة الظفر. لذا كنتُ أتصور أنه يجب ألا يدعونني: «حسن ذو الأصابع الستة».

فهمتُ من عيني ذلك الصبي أنه موجود. أو بسبب أنهم قالوا جميعًا فيما بعد.

في الليل حينما أردتُّ أن أنام، خلعتُ جوربي، ونظرت، كما كان يرمقه الصبي. حتى أنني حاولتُ أن أبتسم ساخرًا مثله. والآن أفعل هذا، الآن وأنا في الخامسة والثلاثين من عمري. أضع يدي تحته، وأريه لنفسي، لكني لا أبتسم ساخرًا. قلتُ إنه مثل قطعة اللحم الحمراء. تتصورون أنني لم أفكر في هذه الفكرة – حتى ولو لمرة واحدة – أن أبتر شره مرة واحدة؟

لكن الآن كلما أتذكر، تشرع يدي اليمني في الارتجاف جديًا. كان هذا في الحي السابق. صحيح لو لم تأتِ أمي في الوقت المناسب، لكنتُ بترته بالتأكيد. حينما رأت سكين المطبخ في يدي، قالت:

- ماذا تريد أن تفعل؟

قلتُ: «لا شيء».

قالت: «قل الصدق، ماذا كنت تريد أن تفعل؟»

كان الجورب في قدمي. لكنها عرفت. ربما من عينيَّ، مثل جميع الناس في العالم. لهذا جئنا إلى هذا الحي. قال أبي: «الناس كلهم يملكون شيئًا ما. حينما تنظر إلى أي أحد، فستجد لديه شيء ما؛ إما زائد وإما ناقص».

لم يكن لدى أبي. عندما كان يغطي رأسه ووجهه بالصابون، ويضطر إلى أن يغمض عينيه، كنت أنحني وأنظر. وأظن أنه لم يكن لدى أمي أيضًا. ولم يكن لدى كثير من الناس أيضًا. لكن أبي كان واثقًا كما لو أنه رأى ما عند الجميع. ولعله كان يقول ذلك من أجلي. حينما – لا أعني الآن – أتحدث مع أحدهم، كنت أفكر طيلة الوقت في أن أقول، أقاطع كلامه بغتةً: «انظر، لديَّ ستة أصابع، والسادس ليس إصبعًا. اصبر حتى أريك».

الآن الأمر يختلف. الآن إنه شيء خاص بالنسبة إليَّ، شيء أعلمه أنا فقط. لقد مات أبي وأمي منذ اثني عشر عامًا. وقد نسي أطفال ذلك الحي بالتأكيد، وربما نسوني أنا أيضًا. فقط أنا وحدي الذي أعرف أنه موجود، ثمة شيء يميزني عن الآخرين. أجلس أمام المرآة، وأضع مرآة أخرى على الناحية اليسرى من قدمي اليسرى، ثم أرفعه بإصبعيَّ ببطء، بحيث أستطيع أن أرى ما تحته وحتى الخط الفاصل بين قطعة اللحم الحمراء الشبيهة بالإصبع وقدمي. بعدما يغلي الماء، أصبه في الحوض. لا لأن الرائحة تفوح من قدمي، لا. أضع قدميَّ في الماء. أتريث أولًا حتى تجعل حرارة المياه بشرة كلا قدميَّ حمراء. ثم أشرع في تدليك أصابعي. أبدأ بإصبعيَّ الكبيرين، مثلًا إبهام قدمي اليمني. لكن في وسط العمل، دائمًا ما يصير هكذا، لا أكاد أصل إلى قدمي اليسرى حتى ينفد صبري، وأذهب مباشرةً إليه. أدلكه ببطء، وأغسله بالصابون. وحين تجف قدماي، أنظر إليه في المرآة مرة أخرى، في كلا المرآتين. إنه موجود. دائمًا موجود.

إنني لست امرءًا متوترًا. لم يحدث قط أن فقدت مظلتي، أو حتى قلمي. بعضهم كذلك، قلقون مثلًا ألا تكون القبعة فوق رؤوسهم، أو لم يحضروها، أو نسوها في السيارة الأجرة أو في مكانٍ ما. لكنني قلق دائمًا، وكنتُ قلقًا دائمًا. قد حدث أن أستيقظ من النوم، وأظن أنني فقدتُّ شيئًا، أو أستيقظ من النوم في منتصف الليل، وأخال أنه ليس موجودًا، الشيء الذي لا أدري لأول وهلة ما هو. لكن يكفي أن أمد يدي وأجده موجودًا دون أن أضيء المصباح. كان صغيرًا كما هو، وربما أحمر وعديم الظفر كما هو. الآن لو كانت المدفأة خامدة، أو كانت أمي بوجهها المعظم وعينيها كما لو أنهما باكيتان دومًا ميتة، فهو موجود. وفيما بعد كما لو أنه ما من أحد في هذا العالم وحيد، وحيد لدرجة أن الحجرة تتضاءل وتنغلق النافذة بستائرها المسدلة، إذ لو أزحت الستائر الآن وفتحتَ النافذة لكانت السماء غائمة، وجميع مصابيح المنازل كلها في العالم مطفأة.

حسنًا. هذه هي الأمور، و... لا أدري. لكن بالمناسبة أظن أنني رجل متقلب المزاج. أي أنني سعيد أحيانًا، وأمازح الجميع، وأشرب الخمر، وأغدو وأروح، لكن فجأة – لا لأنني أتذكره – أنزوي في ركن ما، أو آتي إلى المنزل، في غرفتي، وأوصد بابها، وأجلس على سريري، وأحدِّق فيه، وتظلم عيني أو تغرورق بالدموع لدرجة أنني أظن أنه ليس موجودًا؛ لقد صغرت قطعة اللحم الصغيرة الخاصة بي تلك لدرجة أنها انمحت، مثل الأصابع الصغيرة في أقدام الناس كافة. من ضيق الأحذية، أو ليست أشكالها هكذا، بتلك المقدمات الرفيعة التي كما لو أنها موضع أربعة أصابع لا خمسة. ربما موجودة أيضًا. لهذا أظن أنني سأفقده يومًا ما. أليس الإصبع الصغير في أقدام جميع الناس يصغر بحيث ليس مستبعدًا أن يختفي ذات يوم؟

من أجل هذه الأمور أحزن دون سبب. في الصيف تتحسن حالي، وتغدو أفضل بانتعال الحذاء دونما جوارب. ربما لا فرق. لأنني أعلم أين هو مهما انتعلتُ أي حذاء. وعندما أسير مع شخص ما، أو حتى أتحدث معه، أو أُفحَم في المدرسة – في النهاية أنا معلم – يكفي أن أنظر إلى قدمي، حيث أعلم أنه موجود، بذلك الانحناء الطفيف وأنملته الدقيقة الحمراء. ثم لا أضطر مثل الأشخاص الآخرين إلى تدخين السجائر، وأحيانًا أرتاد حانة صغيرة ونائية بها طاولة واحدة ومقعد واحد فقط.

لكن... حسنًا، المشكلة هنا. لا داعٍ للعاهرة أن تخلع جوربها حين يحضر أحدهم. أذكر أن إحداهن خلعت أحد جوربيها، وأنزلت جورب قدمها اليسرى أسود اللون حتى كاحلها.

قلتُ: «ماذا حدث لقدمك الأخرى؟»

فردت: «ماذا تعني؟»

قلتُ: «لا شيء».

قالت: «لا، فلتقل».

قلتُ: «صدقيني، هكذا قلتُ».

قالت: «لا، فلتقل، ماذا تظن. أهي برصاء، ها؟ أهي محروقة، لا؟ محروقة في موضع ما بقدر كفي، أهي محمرة، ها؟ لحم محمر، لا؟»

قلتُ: «لماذا لا تكفين؟ قلتُ إنني لا أقصد سوءًا».

وعندما أجهشت بالبكاء، فكرت في أن أريها. حتى أن يدي امتدت إلى جوربي. لكنها كانت غريبة، فخط الحاجبين، ولا أدري الرموش الطويلة، وبالطبع الاصطناعية، لا سيما قطرتي الدمع اللتين راحتا تشقان المسحوق والزواق ولا أدرى الأشياء الأخرى على خديها، كل ذلك يعني أنها غريبة.

رفعتُ جوربي، جورب قدمي اليسرى أولًا. فيما بعد اضطررتُ أن أرتدي ملابسي كلها. لهذا قلتُ إنني متقلب المزاج، أو ربما مرتاب دون سبب.

عندما يلف أحدهم الشال حول عنقه، أو يضع قفازًا في يده – وإن كان الطقس باردًا – أظن أن شيئًا ما موجود. والآن ما تحت الملابس الداخلية، ملابس الجميع؟ حسنًا، معهم حق. ومعي الحق أيضًا في ألا أسمح لأحد بأن يعلم أو يرى. لا لأنني أخاف، لقد تجاوزتُ هذه الأمور. الآن ما من أحد يقول لرجل بالغ: «يا ذا الأصابع الستة!»، وربما يقولون أيضًا، كما قال ذلك الغريب الصغير بجبينه قمري اللون وشفتيه الصغيرتين الحمراوين دون أن ينبس ببنت شفة.

بعد ذلك... أي قبل أشهر عدة حين ظننتُ مجددًا أنها ليست كذلك، أي أن هذه لم تعد غريبة. في البداية لم تكن، كذلك والآن أيضًا... صحيح تظن في بعض الأحيان أنها رأته، مرارًا، لكنك حين تستيقظ في كل مرة لا تذكر كيف كانت. وعندما تغمض عينيك، وتحاول أن تتذكر، ترى أنه ما من أحد ليس منهم، وكلهم، وهذا الشخص ذو الشعر البني، وهذه البشرة المستورة تحت طبقة من الكريم والمسحوق وغيرهما، غرباء. وعندما رأيتها أدركتُ أنها مألوفة. كان شعرها فاحمًا، وكنت أخال عينيها سوداوين أيضًا. لم تكونا كذلك. وإنما كانتا عسليتين، نقطة سوداء، كان يمكن أن ترسم صورتي بين أهدابها الطويلة - مثل الخطوط التي يرسمونها حول قرص الشمس - والآن هي في أثقل كوابيسي، فقط بتينك الغمازتين في الوجنتين والذقن الصغير والشفتين اللتين تكادان تشرعان في البكاء في كل لحظة قلق. اسمها أيضًا... لا، لا داعٍ للقول. مثل قطعة اللحم هذه بجانب إصبع قدمي اليسرى الصغير التي غير مستعد لأن يراها غريب ما.

أظن أن الحب يبدأ بتحديد اختلاف الأصوات، أي عندما يمكن أن تسير مغمض العينين في الأزقة المجهولة دون حاجة لأن تمسك يدها الصغيرة والباردة.

كانت تقول: «واثقة أنك لم تقل كل شيء».

فأقول: «صدقيني ما من شيء أكثر من ذلك»

وتقول: «هل رافقتَ فتاة ما؟»

فأجيب: «لا»,

تقول: «لا يمكن. إنك لست دميمًا، ولا لا أدري... حالتك ليست سيئة».

فأقول: «كنت خجولًا»

تقول: «أعلم هذا. لكن ماذا عندما تشرب الخمر مثل تلك الليلة؟»

كانت تقصد الليلة إياها. كنا نسير في درب الحديقة. ربما من فرط ما كان الهواء عليلًا، أو من فرط الأوراق الملقاة تحت أقدامنا، لا أدري كان في الجو نوع من الحزن الجيد لدرجة أنه لم يكن بمقدور المرء أن يتكلم، ويقول إنه يحب الآن كل النوافذ المضاءة، حتى لو كانت مغلقة.

كانت تقول: «قل أحبك».

فأقول: «بالتأكيد يجب القول، ألا ترين؟»

لا أدري لماذا طالما لم يقل المرء لا يصدقون، بالضبط مثل الصبي النحيل إياه الذي كانت قدمه مكسورة. قلت: «فلتري»

قالت: «هذا ليس شيئًا».

وضعتُ اثنين من أصابعي تحته. فرأت، أنا متأكد. لكنها قالت: «حسنًا؟»

قلتُ: «في النهاية فلتري أنني ذو ستة أصابع».

لم تعد غريبة. لكن ربما كنت أخشى أن أقول، أقول وينتهي الأمر. لهذا قالت: «لم تخبرني بكل شيء عنك».

كانت صادقة. القضية كلها ليست إصبع قدمي اليسرى الصغير. أظن دائمًا أنه في كل مكان شيء ما ليس ظاهرًا، مثلًا خلف الأشجار – الآن إن لم يكن الوقت ليلًا، فلن يظهر – حسنًا ثمة شيء، أو الآن وخلف هذه الأستار المسدلة على نافذتي المغلقة. الآن ماذا يوجد في خزانتي المغلقة؟ ربما لهذه الأسباب ما كان بوسعي أن أقول: «أحبك».

عندما يمكن الجلوس والتأمل في كل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء التي قبعت في الظلام، وفي الظل، أو مثلًا في جميع الأبواب الموصدة، والزوايا المعتمة في الردهات العتيقة التي تفوح منها رائحة الرطوبة، لا يعد ممكنًا القول لأحد، أو حتى لأحسن فتاة في العالم، أحبك. الآن إن كان ثمة حسنة صغيرة سوداء خلف شحمة أذنها اليمني، فهي غريبة.

كانت تقول: «لماذا لم تتصل بالهاتف».

فأقول: «لدي عمل».

تقول: «ما العمل؟ أنت الذي تمكث طوال الوقت في غرفتك، ولا أدري... أصار ذاك عملًا؟ ألا تخشى الوحدة؟»

لا، لم تكن كل الأمور هكذا. كان يكفي أن أشرب الخمر، وأنطلق. لا تظنين أنني عندما أثمل أذهب وأبحث في تلك الزاوية المعتمة لأرى أنه ليس موجودًا، أو أن شيئًا تافهًا، مثلًا حصاة، قد ابتعدت عن نور مصباح الزقاق.

إنني أنظر فقط، وأصنع لنفسي أشياءً، كل ما أشاء. في النهاية، أظن أن لكل شيء شيء زائد أو شيء ناقص، والأهم من ذلك الشيء، والأكثر إثارة من ذلك الشيء، أنه إذا شوهد، ولو استطاع الجميع أن يروه، فلن يعد ممكنًا القول إنه زاد. عندما نحسبه ضمن ذلك الشيء، جزءًا من بنيانه، فعندئذٍ هو شيء عارٍ، تحت أشعة الشمس. مثل الغرفة التي تحوي أربعة جدران وسقفًا، ولا رف فيها ولا كوة، أي أنها أكثر الغرف وحدةً وإثارةً للشفقة يمكن تخيلها. إن كنتُ ملتزمًا دينيًا، فبالتأكيد كنت قد بنيتُ لنفسي مصلاي الصغير، مثل تلك المصليات الصغيرة في بيوت الأثرياء: باب منحوت، وستار مزخرف لحجيرة ذات قبة صغيرة ومحراب مجصص. من أجل هذه الأشياء كانت تتعبني. لكني كنت أعلم أنها لو عرفت، لو رأت، لانتهى كل شيء.

بالطبع لم ترتكب ذنبًا. كلنا هكذا. عندما يتضح لنا شيء ما، ونراه تحت أشعة الشمس، ينتهي الأمر. ولو أحببناه، فهو من باب الشفقة. إنني كنت أريد تلك العاهرة التي تنزل جورب قدمها اليسرى الأسود حتى كاحلها أكثر من جميع نساء العالم، أعني ذلك الوقت. وكان فيها (أعني الفتاة) أشياء لم أكن أعرفها، لم ألمسها، لكني كنت أدري أنها موجودة. لهذا عرضت عليها الزواج. كانت تقول: «لا تتعجل. علينا أن نتعارف أكثر».

حسنًا، كنت أتذكره، وأعلم أنه لا يمكن. بالطبع، لم أكن أريد أن أكذب عليها، أو أخفي عنها شيئًا. لكن ثمة أشياء تخص المرء نفسه، متعلقة بالمرء نفسه. الآن فلنفترض أن أجمل فتيات العالم وأحسنهن جلست بجانب شخص ما، واستطعتَ أن تلف حول إصبعك شعرات منها، أو تلثم ذراعيها البيضاوين النحيلين. لكن من يستطيع أن يتعهد بأنه لا يدري ماذا يصنع بيديه إن لم تحضر حتى لدقيقة واحدة؟ الآن عندما ينقسم العام إلى أربعة فصول، وبالتأكيد في الخريف تتساقط الأوراق، وأحيانًا ينتابك البرد قليلًا، أو تتلبد السماء بالغيوم قدرًا ما... تعرف أنه موجود، فقط يكفي أن يمد المرء يده – حتى لو ساد الظلام، فهو موجود – وبأنملتي سبابة يده اليسرى وإبهامها يحس أنه موجود، إنه شيء يخص المرء، ولا يعلمه أحد، ولو شئت، ولم ترتكب حماقة، فسيظل لك ومعك للأبد. لهذا عندما يقول أحد: «إنني وحيد جدًا» أو «إنني حزين» أفكر في الغرفة التي تحوي أربعة جدران وسقفًا واحدًا.

حسنًا، ماذا يمكن فعله؟ لو لم يكن موجودًا، خاصةً بكل صغره وحمرته، بالتأكيد لكنت أداعب الشعر المنسدل على جبينها. لم تكن الفتاة تقول إنني وحيدة، أو... قلتُ إنني عرضتُ عليها الزواج. وكانت تقول: «يجب ألا تتعجل».

في الصباح، استيقظت قبلي. كانت قد جلست بجانب السرير، على الأرض، تحدق إلى قدميَّ. أظن أني استيقظتُ من لمسة إصبعيها الباردين. قالت: «وما هذا أيضًا؟»

قلتُ: «ماذا؟»

وضممت أصابع قدمي اليسرى، فقط ضممتها بحيث تنسى أنها رأته. حتى لم أحاول أن أعوج قدمي اليسرى قليلًا، أو أستفيد من ليونة البطانية. كانت قد رأته. لهذا انتهى الأمر. لقد انتهيت بالنسبة إليها. ومع أنني رأيت تلك النظرة في جميع كوابيسي، ارتجفت، وأدركت أنني أحبها.

لم تكن تعرف، أو لم تود أن تعرف. للناس عندها ذلك الشكل الأبدي البادي في تلك الصور المرسومة في المعاجم بجانب اسم الإنسان؛ له رأس، وعنق، وصدر، وساق. ساقان. وخمسة أصابع في القدم اليسرى.

قلتُ: «اسمعي يا عزيزتي، هل تستطيعين أن تقولي لماذا يعجبك السحاب؟»

قالت: «حسنًا، لأنه جميل، مثلًا لأن شكله يتغير باستمرار».

قلتُ: «لا، ليس دقيقًا».

كنت أود أن أستطيع أن أقول: «لأن لديه إصبعًا سادسًا».

كانت تقول: «إذن لماذا سكتَّ؟»

قلتُ: «لأن لديه شيئًا زائدًا، شيئً لو فكرتِ أنه تام، وأن شكله النهائي هكذا، فستعرفين أنه ليس كذلك، أو سيتغير شكله الآن»

قالت: «أجبتُ هكذا»

قلتُ: «أدري. لكني قلتُ ليس دقيقًا. اسمعي، مثلًا أنتِ، لو اتضحت كل أمورك لي في الليلة الأولى لما عدت مثيرة».

قالت: «أي، هذا، هذا...»

كانت تتحدث عنه على نحوٍ مهين. لم تكن تعرف. وأظن أنه في الصور، وفي القصص، وفي كل شيء. لدى الناس، بعضهم، ذلك الشيء، تحت جلدهم، يجب أن يكون لديهم.

تخاصمنا. كانت تخاف. ربما كان معها حق أيضًا. كانت تقول: «ماذا عن أطفالنا؟ يجب أن تجري عملية جراحية. إنها ليست شيئًا».

الأطفال، أهذا كل شيء، الأطفال. إذن ماذا عني؟ ماذا عني أوقات غروبي، كل أوقات الغروب المقبضة التي كما لو أن الظلام لا يخيِّم على الأرض كلها فحسب، بل ويلف كيان المرء بأكمله؟ في النور كل شيء هو الشيء نفسه، منفصل عن الأشياء الأخرى. لكن عندما يسود الظلام، أو يخيم الظل مثلًا، فلا يعود كل شيء نفسه، تمحى خطوط الكيانات أو تصبح بلا قيمة.

أمسكه بإصبعي الإبهام والسبابة، مثلما نمسك ذيل الفأر المقتول لنطرحه بعيدًا.

الآن أنا سعيد. لكن انزعاجي بسبب أن أحدهم يعلم، أحدهم يعلم أني لدي إصبع زائد، أحدهم رآني عريانًا. وهذا محزن جدًا.

* الترجمة خاصة بـ Boring Books

** يحتفظ المترجم بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمته دون إذن منه