نحن لسنا مسيطرين على أنفسنا لأن هذه الإنسانية القادرة على أن تُدمر بالكامل، ليست موجودة بعد ككل.

الأبوكاليبس خيبة أمل

مقال لموريس بلانشو

ترجمة أحمد فتحي إسماعيل

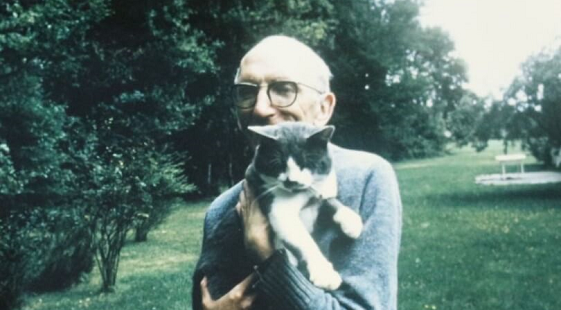

موريس بلانشو (سبتمبر 1907-فبراير 2003) كاتب وفيلسوف فرنسي. عُرف بميوله اليسارية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، كان مناهضًا للحرب الاستعمارية في الجزائر وساهم في إصدار "بيان 121" مع مثقفين ونشطاء مثل سارتر وسيمون دي بوفوار و بونتاليس وجاي دبور وفرانسوا تروفو من بين آخرين. كما ناصر تحركات مايو 68 في فرنسا. في هذا المقال، يتناول بلانشو بالنقد أفكار الطبيب والفيلسوف الألماني كارل ياسبرز التي طرحها في كتابه "القنبلة الذرية ومستقبل البشر"، خاصة وساوسه حول الشيوعية ومساواته لها مع خطر الفناء البشري بالقنبلة الذرية.

اعتمدت الترجمة إلى العربية على النص الفرنسي المعنون L'Apocalypse déçoit والمنشور في كتاب L'Amitié عام 1971 عن دار نشر جاليمار، وكذلك استعانت بالترجمة الإنجليزية تحت عنوان The Apocalypse Is Disappointing التي أنجزتها إليزابيث جوتنبرج ونشرتها ضمن كتاب Friendship عام 1997 عن دار نشر جامعة ستانفورد. (المترجم)

الفيلسوف، أو بالأحرى، أستاذ الفلسفة، كما قال هو نفسه بتواضع واعتزاز، يفكر بينه وبين نفسه: اليوم توجد القنبلة الذرية، ويمكن للبشرية أن تدمر نفسها بنفسها، وهذا التدمير سيكون جذريًا، وإمكانية التدمير الجذري للبشرية على يد البشرية تدشن بابًا جديدًا في التاريخ؛ أنه مهما حدث، ومهما كانت التدابير الاحترازية التي قد تكون موجودة، فلا يمكننا العودة إلى الوراء. لقد جعلنا العلمُ أسيادَ الفناء، ولا يمكن أن يُنتزع هذا منا بعد الآن.[1]

دعونا ننتقل مباشرة إلى النتيجة. فإمّا أن يختفي الإنسان وإما يحول نفسه. وهذا التحوّل لن يكون على مستوى مؤسّساتي أو اجتماعي فحسب، بل هو تحول يتطلب تغييرًا في الوجود بكليته. تبدّلٌ بالغ، في العمق، بحيث تكون وحدها الفلسفة - وليس الدين بدوجماته وكنائسه، ولا الدولة بخططها وتصنيفاتها - هي التي تستطيع أن تلقي الضوء عليه وتهيئ له. تبدلٌ فردي بالكامل. فلا يمكن للوجود الذي ينبغي لهذه الثورة أن تصل إليه إلا أن يكون وجودي أنا. يجب أن أغيّر حياتي. ومن دون هذا التحوّل، لن أصبح شخصًا قادرًا على الاستجابة للإمكانية الجذرية التي أحملها. يجب أن أصبح الشخص الذي يمكن للمرء أن يثق فيه/يعتمد عليه، مرتبطًا بالمستقبل بإخلاص يخلو من التحفظ، تمامًا مثلما تربطني بالبشر رغبةٌ في التواصل دون تحفظ. بهذا التغيير، و بالجدية التي سأشتبك بها مع نفسي، وحدي وبشكل مطلق، سأوقظ الآخرين أيضًا إلى نفس الضرورة، لأنه ”إذا لم يقم بهذا التحول سوادُ أفرادٍ بلا حصر، فلن يكون إنقاذ البشرية ممكنًا".

يمكن للمرء أن يستنتج بإيجاز مما سبق أنه إذا كان ما يقوله ياسبرز صحيحًا، فإن البشرية قد ضاعت. ولكن الإجابة بهذه الفظاظة لن تضاهي خطورة السؤال، حتى وإن كنتُ مندهشًا من الطريقة التي يمكن أن يسخر بها التفكير هنا من نفسه بهكذا رعونة، تحت ذريعة الجدية. دعونا نقبل بالمقدمات التي عهدت إلينا. إن للتاريخ منعطفاته وتحولاته، ليس في الخفاء بل بشكل جليّ وفي وضح النهار، ويعرف هذا أجهلُ الناس بما لا يقل عما يعرفه أعلمهم. يمكننا أن نميز نقطة التحول هذه بالطريقة التالية: امتلك الإنسان، حتى السنوات القليلة الماضية، القدرة على أن يجلب الموت على نفسه منفردًا وبمفرده، أما الآن فإن الإنسانية ككل هي التي اكتسبت هذه القدرة بشكل مدهش ومرعب. يمكنها أن تفعل ذلك. ولكن ما تستطيع فعله لا يمكنها السيطرة عليه على وجه اليقين، بحيث يعود الأمر إلى كل واحد منا ليسأل بقلق: أين نقف؟ ما الذي سيحدث؟ هل هناك حل؟ وهو ما يجيب عنه ياسبرز مرتين: في المرة الأولى لا يوجد حل، وفي المرة الثانية سيكون الحل ممكنًا إذا حقق الإنسان تحولًا جذريًا (وهذه هي النقطة الرئيسية في كتابه).

وبالتالي فالموضوع هو أننا يجب أن نتغير. ولكننا نُفاجأ على الفور بشيء ما: في ما يتعلق بياسبرز، في الكتاب نفسه الذي عليه أن يكون وعيًا في حد ذاته، أن يكون خلاصةَ التغيير وبيانًا له، لم يتغير شيء - لا في اللغة، ولا في التفكير، ولا في الصياغات السياسية التي استبقاها بل وربطها بإحكام أكبر حول تحيزات عمر كامل، بعضها غاية في النبل، وبعضها الآخر غاية في ضيق الأفق.[2] تضاربٌ مذهل. يمكن لنبيّ أن يقول ربما: لنغير أنفسنا، لنغير أنفسنا، ثم يبقى على حاله. لكن رجل الفكر: كيف يمكن أن تكون له سلطة تنبيهنا إلى تهديد عظيم، إلى حدٍ ينبغي أن يحطم وجودنا تمامًا كما يقول، بل وتفكيرنا أيضًا، بينما هو مصرّ، دون طعن أو تعديل، على نفس التصور العقلي الذي اتبعه قبل أن يعي هذا الحدث الفريد، الإمكانية الكامنة لكارثة عالمية، الاختراع المرعب، والوعي الذي يجب أن يغيرنا جوهريًا، والذي على أساسه سيبدأ تاريخ آخر أو ينتهي البشر أنفسهم؟

لا يتعلق الأمر بإعاقة الحوار المقترح علينا، على طريقة السوفسطائيين، ببعض النقاشات الشخصية. نحن ببساطة نسأل أنفسنا، لماذا سؤال على هذا القدر من الخطورة - بما أنه يحمل مستقبل البشرية في طياته - سؤال يفترض، للإجابة عنه، وجود تفكير جديد جذريًا، لماذا لا يجدد مثل هذا السؤال اللغةَ التي تنقله، ولماذا لا يؤدي إلا إلى ملاحظات إما متحيزة، وجزئية في كل الأحوال عندما تكون على المستوى السياسي، أو مؤثرة وملحة عندما تكون على المستوى الروحي، ولكنها مطابقة لتلك التي نسمعها عبثًا منذ ألفي عام؟ لذلك يجب على المرء أن يسأل نفسه: ما هي الصعوبات التي تمنعنا من طرح هكذا سؤال؟ هل لأن السؤال جد خطير، إلى حد الطيش، وأن التفكير ينصرف عنه فورًا إلى طلب المساعدة؟ أم لأنه، على أهميته، لا يقدم شيئًا جديدًا، ويقصر نفسه على إبراز -أو الإفراط في إبراز- الحقيقة الخطيرة التي ترافق حرية الإنسان في كل لحظة وعلى كل مستوى؟ أم لأن السؤال بعيد كل البعد عن الأهمية التي تُعزى إليه (على المرء أن يسأل نفسه أيضًا بخصوص هذا الأمر)؟ أو، أخيرًا، لأن السؤال ليس إلا ذريعة أو وسيلة ضغط توعزنا بقرارات روحية أو سياسية صيغت منذ زمن بعيد وبشكل مستقل عنه؟

هذه الإجابة الأخيرة هي التي يقترحها كتاب ياسبرز في البداية. ما يشغله هو نهاية البشرية، ولكن بشكل خاص ظهورُ الشيوعية. وهكذا يصل إلى هذا السؤال العملي: هل ينبغي للمرء أن يقول "لا" للقنبلة إذا كانت هذه الـ"لا" تنطوي على خطر إضعاف دفاعات "العالم الحر"؟ وتأتي الإجابة واضحة: فكما أنه يلوم الفيزيائيين الألمان الثمانية عشر من جوتنجن، لأنهم أعربوا عن معارضتهم لامتلاك ألمانيا (ألمانيا الغربية-المترجم) للقوة الذرية، كذلك يرى في فرضية التعايش ذريعة للوهم وفي الحياد اختراعًا لمثقفين غير مسؤولين ("فكرة أننا يمكننا التوصل مع البلشفية إلى استقطاب مثمر هي فكرةٌ تجعل من الأخلاقيات السياسية شيئًا رخيصًا"). في النهاية، بعد أن يقترح علينا هذه المعضلة - إنقاذ أنفسنا من الدمار التام، إنقاذ أنفسنا من الهيمنة التامة (وإقناعنا بأن هاتين المهمتين مرتبطتان) - يدعونا إلى الاختيار، معتبرين الظروف التي يمكن أن تتطابق فيها التضحية الكبرى مع الضرورة، ويمكن القول، مع أمل العقل.

ربما يكون مثل هذا الاختيار حتميًا. إنه أقدم الأفكار. لا ينبغي تفضيل الحياة على دوافع العيش. فالقنبلة حقيقة. الحرية قيمةٌ وأساسُ كل القيم. وكل من لديه الاختيار يمكنه، عندما يحين الوقت، أن يفضل الموت على القهر. لكن، بينما يتحدث الفيلسوف الليبرالي -ومعه عدد لا بأس به من البشر- عن الشمولية دون تدقيق أو نقد، يتحدث آخرون -ومعهم عدد كبير من البشر- عن التحرر وتحقيق المجتمع البشري ككل. يتعطل الحوار مرة أخرى. فالحدث، مفصل التاريخ، لا يغيّر من الخيارات أو التعارضات الجوهرية على الإطلاق. ومن حيث يأتي الشك الذي يعززه كل شخص ضد الآخر: لا يكون التأمل في الرعب الذري سوى ادعاء؛ فما نبحث عنه ليس طريقة جديدة للتفكير بل طريقة لتعزيز المعضلات القديمة؛ فمنذ اللحظة التي يقول فيها أحدنا: "في مواجهة القنبلة الذرية التي نعتبرها مشكلة وجود الإنسانية، لا توجد سوى مشكلة واحدة أخرى لها نفس القيمة، وهي خطر الهيمنة الشمولية"، يكون قد أفسد أطروحة نقطة التحول الحاسمة، ويتضح أن الإنسانية ستستمر في الدوران حول القيم القديمة، وليكن ذلك إلى أبد الآبدين.

ولكن ربما ينبغي للمرء أن يعبر عن نفسه بشكل مختلف تمامًا. لئن ارتد الفكر من جديد إلى تأكيداته التقليدية، فذلك لأنه لا يريد أن يخاطر بشيء من نفسه في حضور حدث غامض لا يستطيع أن يقرر ما يعنيه، بوجهه الرهيب، بظهوره كمطلق، حدث بحجم هائل ولكنه فارغ بشكل هائل، لا يستطيع حياله أن يقول شيئًا سوى هذا الابتذال: أنه من الأفضل منعه. من جانب، لا ينبغي أن يُعزى ما يحدث إلى خزينا، فالإنسان يريد أن يعرف، ولا ينبغي أن تقبل معرفته أي حدود، ومن يرفض النتائج النهائية للتقنية يجب أن يرفض أيضًا علاماتها الأولى، ومن ثم فإن الإنسان نفسه، في حريته، في صيرورته، في علاقته الخطرة بنفسه، هو الذي سينتهي به الأمر مرفوضًا. عبَّر نيتشه عن ذلك بقوة لا تضاهى. المعرفة خطيرة. إرادة الحقيقة هي إرادة لها أن تؤدي إلى الموت. العالِم الذي يأسف على الكارثة هو منافق، لأنها إحدى النتائج المحتملة للعلم. "نحن نجري تجربةً على الحقيقة. ربما ستهلك البشرية نفسها بسبب ذلك. فليكن!" أن نفهم العالم هو أن نمنح أنفسنا إمكانية تدميره[3] - وبالطريقة نفسها، أن نُخرج الإنسان من قيوده هو أن نجعله واعيًا ومالكًا لنقصه/لا اكتماله اللامتناهي، الذي هو في المقام الأول قوة نفيٍ لا متناهية. الخطر هائلٌ إذن. ومع ذلك، وهنا أكرر تعبير ياسبرز القوي، إذا أردنا أن نكون أنفسنا، فعلينا أن نرغب أيضًا في خوض هذه المخاطرة الكبرى: "إذا لم نتمكن من تحمل التجربة، سيُظهر الإنسان حينها أنه لا يستحق البقاء".

ماذا يعلمنا هذا الحدث الإشكالي؟ هذا: أنه بقدر ما يضع هذا الحدث الجنسَ البشري في كليته موضع تساؤل، فبسبب هذا الحدث أيضًا تنشأ فكرة الكلية بشكل واضح ولأول مرة في أفقنا - كشمس، رغم أننا لا نعرف ما إذا كانت تشرق أم تغرب؛ وأيضًا أن هذه الكلية في حوزتنا، ولكن كقوة سالبة. وهذا يؤكد بشكل فريد مقدمةَ فينومينولوجيا الروح: قوة الفهم هي قوة نفي مطلقة، فالفهم لا يُعرف إلا من خلال قوة الانفصال، أي قوة التدمير - التحليل، الانشطار - وفي الوقت نفسه لا يعرف إلا ما يقبل التدمير ولا يتيقن إلا مما يمكن تدميره. من خلال الفهم، نعرف بدقة شديدة ما يجب القيام به لكي يحدث الفناء النهائي، ولكننا لا نعرف ما هي الموارد التي يجب أن نلتمسها لمنع حدوثه. ما يعطينا إياه الفهم هو معرفة الكارثة، وما يتنبأ به ويتوقعه ويدركه عن طريق الاستباق الحاسم هو إمكانية النهاية. وهكذا يُحمَل الإنسان على الكلّ أوّلًا بقوّة الفهم، ويُحمَل الفهم على الكلّ بالنفي. ومن هنا عدم ثبات كلية المعرفة - أي المعرفة التي تُحمل على الكل. ولكن دعونا نتفكر أكثر قليلًا. لماذا يخيب هذا الحدث الإشكالي الذي يجب أن نفرح به لأنه يؤكدنا في علاقتنا بالكلية -وهو صحيح، ولكن بطريقة سالبة فقط- ويؤكدنا في سلطتنا على الكلية- وهو صحيح، سلطة، لكن فيما يخص التدمير فقط- لماذا يخيب هذا الحدث آمالنا؟

إنها بالفعل قوة، لكنها قوة لا نزال تجاهها في حيرة من أمرنا. قوة ليست في قدرتنا، تشير فقط إلى إمكانية دون سيطرة، إلى احتمال - ولنقل احتمال - محتمل - غير محتمل - يمكن أن يكون قوتنا، قوة فينا وقوة علينا، فقط إذا سيطرنا عليها بيقين. ولكننا في الوقت الراهن عاجزون عن السيطرة عليها بقدر عجزنا عن الرغبة فيها، ولسبب واضح: نحن لسنا مسيطرين على أنفسنا لأن هذه الإنسانية القادرة على أن تُدمر بالكامل، ليست موجودة بعد ككل. من ناحية، قوة لا يمكن أن تكون، ومن ناحية أخرى، وجود - أي الجماعة البشرية - يمكن أن يزول ولا يتأكد، أو يمكن أن يتأكد، بمعنى ما، فقط بعد زواله وبفراغ هذا الزوال، المستحيل إدراكه، وبالتالي هو شيء لا يمكن حتى أن يُدمر، لأنه غير موجود. من المحتمل جدًا ألا تخاف الإنسانية من قوة النهاية هذه إذا استطاعت أن تميز فيها قرارًا يخصها وحدها، بشرط أن تكون هي ذات الفعل الحقيقي وليس مجرد موضوع الفعل، ودون أن تضطر الإنسانية أن تعهد في هذه المبادرة الخطرة إلى رئيس دولةٍ غريبٍ عن الإنسانية اليوم بقدر غرابة السلحفاة، بالنسبة لإسخيلوس التعيس، التي سقطت من السماء وسحقت رأسه. ويحدثنا أحدهم باستمرار عن الانتحار، يقال لنا: لقد أصبحتم أخيرًا سادة أنفسكم وحكامها، فأنتم لا تملكون موتكم وحده بل أن فيكم موتَ الجميع. خطاب غريب يصور لنا بشكل طفولي آلاف البشر منقسمين على نموذج فرد واحد، بطل السلبية/النفي الأعلى، يتمارى، كهاملت في أواخر حياته، في أسباب تسليم نفسه للموت، أن يموت بيده هو ليحافظ على قوة الموت حتى النهاية. ولو افترضنا لخيال الانتحار العام هذا أي معنى على الإطلاق، فلن يكون كذلك إلا إذا أمكن لكل البشر أن يروا ما الذي ينقصهم لكي يصلوا إلى قرار موتٍ كهذا يُوصف بالطوعي، تكون ذاته الفاعلة هي العالم.

ولنلخص ما قلناه. الأبوكاليبس مخيب للأمل. القوّة على التدمير التي فوضها العلم إلينا لا تزال ضعيفة للغاية. يمكننا إبادة الحياة على الأرض ربما، لكن لا نستطيع أن نفعل شيئًا حيال الكون. يجب أن يجعلنا هذا العجز صبورين. وليس صحيحًا حتى أن تدمير البشرية جذريًا ممكن، فلكي يكون ذلك ممكنًا، يلزم أن تتحد شروط الإمكانية: الحرية الحقيقية، وتحقيق المجتمع البشري، والعقل كمبدأ للوحدة، أي بعبارة أخرى، كليةٌ ينبغي أن نقول عنها - بالمعنى الكامل - أنها شيوعية.

ومع ذلك، فقد أكد الفهم l'entendement على قوته الخاصة. وضعنا الفهم بجانب أفق للفناء، الذي هو أفق الإستيعاب la compréhension، وهو بذلك يساعدنا على تخيل ما نحن معرضون له: وهو ليس أن نموت جميعًا/بصورة عالمية، وإنما أن نتملص من معرفة هذا الموت العالمي، وأن ننتهي إلى ابتذال نهايةٍ تخلو من الأهمية. يتيح لنا الفهم أن نختار. إما أن نقبل، من الآن فصاعدًا، هذه النهاية على ما ستكون عليه عندما تحدث: حقيقة بسيطة لا يوجد ما يقال عنها، سوى أنها تافهة في حد ذاتها - شيء لا يستحق التمجيد ولا اليأس ولا حتى الانتباه. أو العمل على الارتقاء بالحقيقة إلى المفهوم والنفي الفارغ إلى السلبية. ومن هذا المنطلق يتوجه الفهم -وهذا صحيح، بطريقة غير مباشرة، لأن الاختيار لا يعود إليه، والفهم في الواقع غير مبالٍ به- إلى العقل. فالعقل هو الكلية نفسها في حدوثها، ولكن ليس لأنه يتحقق عبر تأثير بعض النوايا الحسنة الصامتة، بل من خلال الخلاف والصراع والعنف، فهو يخاطر بأن يثير، بينما يحقق نفسه، الحدث غير المعقول الذي في تضاده معه، وبصورة ما أيضًا، بمساعدته، يبعث نفسه. ومن هنا يأتي الاضطراب الذي يُدخله هذا المنظور في طرق التفكير القديمة: ما زلنا لا نعرف ماذا نقول عنه. فإذا أوكل ياسبرز، على سبيل المثال، لنفسه مهمة التفكير في الخطر الذري، دون أن يتوقف أبدًا في الوقت نفسه عن التفكير في "الخطر" الشيوعي، فذلك لأنه يشعر أن الإنسانية، في توجهها إلى هذا الكل المدمر، تخاطر بأن تستيقظ على فكرة الكل وأن يُضغط عليها، إذا جاز التعبير، لكي تصبح واعية به من خلال إعطاء الكل شكلًا، أي من خلال تنظيم وتوحيد نفسها. ولذلك، ولكي يصرفنا عن هذا الأمر، يخلُص إلى أن القنبلة الذرية وما يسميه الشمولية الانفجارية هما شيء واحد: ”إنهما" كما يقول "الشكلان النهائيان للفناء". ولكن، من ناحية أخرى، كيف يمكن للمرء ألا يندهش من ارتباك "التفكير الماركسي" في مواجهة هذا الشكل الشمولي، الذي لا يقاربه إلا عبر نقص مؤلم في التفكير، معرضًا نفسه أحيانًا لاتهامه بالإصلاحية، حيث يذهب إلى حد التشكيك في ضرورة العنف، الذي يشتبه هو أنه يحمل في داخله بدايات الكارثة (تمامًا كاستعداد آخرين لإدانة العلم مذنبًا بوضعنا في مثل هذا الخطر الكبير)، أو أن يذهب في أحيان أخرى إلى دفع الظل المجرد لهذا الأبوكاليبس بعيدًا، كما لو كان ذبابة ملحة، ويستمر بعناد في عادته من تقاليد ولغة لا يرى المرء فيها شيئًا للتغيير؟

ما يحدث، في النهاية، مخيب للآمال وبناءٌ في آن واحد. يبدو أن العقل، في ترقبه لنفسه، وفي شلله بهذا الترقب، يريد فقط أن يكسب الوقت، ولكي يكسب الوقت، فإنه يوكل إلى الفهم المهمةَ التي لم يتمكن هو من إتقانها بعد. (بحيث يكون أفضل ما يعبّر عن سبورة زماننا هو هذا التعليق ربما: ترقبُ/انتظار العقل يتواضع أمام الفهم). الفهم بارد وبلا خوف. إنه لا يغفل أهمية التهديد الذري، ولكنه يحلله، ويخضعه لمقاييسه، وفي بحثه عن المشاكل الجديدة التي يطرحها هذا التهديد، بسبب مفارقاته، على إستراتيجية الحرب، يبحث عن الظروف التي يمكن فيها التوفيق بين التهديد الذري وبين الوجود الحيوي في عالمنا المنقسم. هذا العمل مفيدٌ، حتى للفكر. فهو يزيل الغموض عن نهاية العالم. إنه يُظهر أن خيار الكل أو لا شيء، والذي يحول السلاح الذري إلى قوة شبه غامضة/سحرية، هو أبعد شيء عن كونه الحقيقة الوحيدة لوضعنا. فهو يبين أن بضع قنابل لا تعطي قوة، وأن رؤساء الدول الساذجين والضعفاء وحدهم، بحنينهم إلى القوة التي يفتقدونها، يأملون في استدعاء هذا التعويض السحري، كما كان صغار الأمراء في العصور الوسطى، المفتقرين إلى الموارد، يستعينون بالخيميائيين، الذين نجحوا، تحت ذريعة صنع الذهب، في تدميرهم في النهاية. صحيح، هذا الدرس الذي يعلمنا الفهم إياه درسٌ رزين. إلا أنه يكاد يكون مفرطًا في رزانته، لأنه يعرضنا لفقدان الخوف، الخوف الذي يضلل ولكن يحذر أيضًا.[4]

[1] في عام 1956، ألقى ياسبرز خطبة عن الخطر الذري، تم بثها فيما بعد عبر الراديو. أحدثت هذه الخطبة ضجة كبيرة. رأى ياسبرز أنه من الضروري تناول المسألة مرة أخرى، بل وأعاد النظر في جميع المشاكل التي نشأت فيما يتعلق برد الفعل هذا. وكانت النتيجة كتابًا يكاد يكون بلا سابقة، نُشر بالألمانية عام 1958، ويُنشر في الوقت الراهن بالفرنسية من خلال جهود إدموند ساجيت ودار نشر بوخيت شاستيل(La Bombe atomique et L'avenir de l'homme: Conscience politique de notre temps). سأستشهد بالفقرة التالية من المقدمة التي كتبها ياسبرز بعد الطبعة الأولى، والتي تشير إلى نطاق مشروعه "إن موضوع هذا الكتاب هو، بصريح العبارة، الضمير السياسي لعصرنا. أن تهديد القنبلة الذرية ينبغي أن يقدم بالضرورة بنية أخرى للضمير السياسي من أجل المستقبل بأكمله: هذه الحقيقة هي التي حددت العنوان الرئيسي للكتاب".

[2] ببساطة مثالية يصف كارل ياسبرز في سيرته الذاتية صيرورة تطوره، وبخاصة تطوره السياسي: لقد كان ماكس فيبر هو من أعطاه ليبرالية لم يعيبها شئ قط (Autobiographie philosophique، ترجمها بيير بودو عن دار أوبير).

[3] لكي نفهم ما هو صحيح - صحيح جزئيًا - في هذه الفكرة، ينبغي التفكير في ما قد يعنيه اليقين بالقدرة على تدمير الكون نفسه. هذا، على وجه التحديد، هو أن يكون المرء متيقنًا من وجوده المحتم/المعين déterminée وأن يخلقه بمعنى ما.

[4] أشير هنا إلى كتاب أندريه جلكسمان "خطاب الحرب" (دار نشر ليرن L'Herne).

* الترجمة خاصة بـ Boring Books

** يحتفظ المترجم بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمته دون إذن منه