ترتبط الشكوكية بالنسبة لعقولنا المعاصرة غالبًا بالإحباط، وعادةً ما يُنظر للاستنتاجات المشكوك فيها على أنها شيء مزعج لأنها تبدو وكأنها تُعيق يقيننا بشأن العالم ومكانتنا فيه.

مجاهيل معروفة.. أربعة معالم للفكر الشكوكي

مقال مهدي راناي

ترجمة رحاب عيد

نشر بمجلة Aeon في يناير 2023

مهدي رنايس: أستاذ مساعد في الفلسفة بجامعة زيجن بألمانيا.

اسأل أي فيلسوف ما هي الشكوكية، وستحصل على إجابات متنوعة بعدد الأشخاص الذين سألتهم. استغل بعض الأشخاص هذه الفلسفة من أجل إثبات أنه لا يمكننا حيازة أي نوع من المعرفة حول العالم الخارجي على سبيل المثال. واستفاد البعض الآخر منها بشكلٍ أكثر تطرفًا من أجل إثبات أنه لا يمكننا حيازة أي معتقدات معقولة. ولفهم النسخ المتنوعة للشكوكية، يمكننا تناول أربعة معالم مختلفة للفكر الشكوكي في تاريخ الفلسفة الغربية. نبدأ هذه المعالم الأربعة بأقلها تهديدًا، ألا وهي الشكوكية البيرونية، يليها الشكوكية الديكارتية والكانطية وصولًا إلى لحظة فيتجنشتاين التي يُشكك فيها في نيتنا في الفعل.

ترتبط الشكوكية بالنسبة لعقولنا المعاصرة غالبًا بالإحباط، وعادةً ما يُنظر للاستنتاجات المشكوك فيها على أنها شيء مزعج لأنها تبدو وكأنها تُعيق يقيننا بشأن العالم ومكانتنا فيه. ولكن كما هو معروف، أو بالأحرى كما هو معروف للأسف، أن هؤلاء الأشخاص الذين يُطلقون على أنفسهم "الشكّاكون" في اليونان القديمة، التي تعنى "المتحققون"، كانوا سعداء جدًا بهذا الوضع. لقد اتخذوا الشكوكية كأسلوب للحياة، كوسيلة للوصول إلى الطمأنينة أو السكينة. فامتلاك معتقدات يُعد السبب الرئيسي للقلق من وجهة نظرهم، وبالتالي فإن أفضل طريقة لتجنب القلق وتحقيق الراحة النفسية هي التخلص من المعتقدات تمامًا. غالبًا ما يُشار إلى الشكّاكين في هذا السياق باسم البيرونيين، نسبةً إلى بيرو، الفيلسوف الشكّاك اليوناني القديم الذي عاش في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد.

يأتي معظم ما نملكه من المعرفة حول الشكّاكين القدماء من كتب سكستوس إمبيريكوس، الذي عاش في القرن الثاني أو الثالث الميلادي. لا نعرف تقريبًا شيئًا عن هذه الشخصية الغامضة إلا أنه كان طبيبًا وينتمي إلى المدرسة التجريبية للطب، ولهذا السبب عُرف باسم "إمبيريكوس". ومن أكثر أعماله شهرةً كتاب بعنوان "الخطوط العامّة للبيرونيّة"، وكان يُسمى في بعض الأحيان "الخطوط العامّة للشكوكية"، والذي يُعد أفضل وأكمل سرد للشكوكية البيرونية لدينا. ولكن ما هو تعريف الشكّاك؟

ميّز سيكستوس في مستهل كتابه بين ثلاث مدارس فكرية: عندما يبحث الناس في أي موضوع، فإن النتائج المحتملة لهذا البحث تتضمن إما اكتشاف، أو إنكار الاكتشاف والاعتراف بعدم القدرة على الفهم، أو الاستمرار في البحث. تعتقد المجموعة الأولى من المفكرين، الذين أطلق عليهم في بعض الأحيان اسم "الدوجماتيين"، أنها اكتشفت الحقيقة، وأن لديها معرفة حول العالم والبشر الذين يعيشون فيه. ويُعد أفلاطون وأرسطو أشهر مفكري هذه المدرسة، ولكن غالبًا ما يُشير العلماء إلى أن سكستوس يقصد المدرسة الفلسفية الرواقية بصفة رئيسية عندما يتحدث عن "الدوجماتيين". تتألف المجموعة الثانية ممن يُطلق عليهم الأكاديميون؛ وهم يعارضون المجموعة الأولى ويعتقدون أننا، إذا جاز التعبير، نعرف أننا لا نعرف شيئًا. وتتألف المجموعة الثالثة، التي ينتمي إليها سيكستوس، من الشكّاكين. هؤلاء الأشخاص، على عكس الأكاديميين، لا ينكرون أي شيء، بل يمتنعون عن اعتناق المعتقدات، ويستمرون في تحقيقاتهم مؤكدين أن ذلك يقودهم إلى السكينة. وتُعد الشكوكية بالنسبة لهم، نوعًا من المهارات، أو كما وصفها سيكستوس:

القدرة على الإشارة إلى التناقضات بين الأشياء التي تتجلى أمام المرء ويفكر فيها بأي شكلٍ من الأشكال، وهي القدرة التي تُمكننا من تعليق الحُكم على الأشياء أولاً ثم الوصول إلى السكينة.

تقدِّم هذه المجموعة "أنماطًا" مختلفة، تسمى أحيانًا أيضًا "الحُجج"، أو "المخطّطات"، والتي يتمكن المرء من خلالها من الإشارة إلى تلك التناقضات. يختلف عدد تلك الأنماط بين الشكّاكين، ويقدِّم سيكستوس نفسه أربع مجموعات، حيث تتضمن المجموعة الأولى عشرة أنماط، والثانية خمسة أنماط، والثالثة نمطين، والرابعة ثمانية أنماط. مثال على ذلك، يُعرَّف النمط الثاني من المجموعة المكونة من عشرة أنماط، على أنه "استنباط [التناقض] من الاختلافات بين الأشخاص".

يبدأ سيكستوس بافتراض الاتفاق مع الدوجماتيين على أن البشر يتكونون من شيئين، ألا وهما الجسد والروح. ثم يُحاجج بأن البشر يتباينون في الجسد والروح، حيث يمتلكون أجسادًا وأرواحًا مختلفة، ويستنتج بناءً على ذلك أنه يجب أن نُعلِّق إطلاق الأحكام على الجسد والروح. تناول سيكستوس أولاً الفروق في الجسد:

فيما يتعلق بخصوصياتنا الفردية، نحن نختلف عن بعضنا البعض إلى درجة تصل إلى تمكّن بعض الأشخاص من هضم لحوم البقر بسهولة أكبر من السمك الصخري، والإصابة بالإسهال عند تناول النبيذ الليسبوسي قليل الكحول. ويقولون إن ثمة امرأة عجوز في أتيكا استهلكت أربع أونصات من الشكران من دون التعرض لأي ضرر. واستهلك ليسيس نصف أوقية من الأفيون دون مواجهة أي مشكلات.

وواصل بذكر المزيد من الأمثلة، ولكن ذلك يكفي لإيصال ما كان يعنيه. ولكن ماذا عن الفروق بين البشر في أرواحهم؟ يقصد سيكستوس بذلك الاختلافات في الآراء بين البشر، ويعتبر الخلافات التي لا نهاية لها بين الدوجماتيين حول طبيعة العالم مؤشرًا على مثل هذا الاختلاف في الأرواح.

ينظر سيكستوس إلى هذا التباين في القبول والرفض، أو الإعجاب والكراهية، كدليل على عدم تأثرنا بنفس الأشياء بنفس الطريقة. واستأنف قائلًا:

إذا كانت نفس الأشياء تؤثر على البشر بشكل مختلف اعتمادًا على الفروق بينهم، فمن المرجح أن نُعلق إطلاقنا الأحكام على الأشياء اعتمادًا على ذلك أيضًا، ذلك لأننا بالتأكيد قادرون على تحديد الكيفية التي يتجلى بها كل شيء موجود والإشارة إلى كل اختلاف، ولكننا غير قادرين على تأكيد ماهيته وطبيعته.

نظرًا لأن الأشياء المختلفة تؤثر علينا بشكل مختلف، لا يمكننا معرفة ماهية الأشياء بشكل مستقل عن أي تصور بشري. ولا يمكن اعتبار أي فرد أو مجموعة من الأشخاص القاضي النهائي في هذه المسألة. حتى عندما يكون الفارق بين رجل عادي وأفلاطون، على سبيل المثال، لا يمكننا إعطاء أفلاطون الأفضلية.

وعندما يقول الدوجماتيون المغرورون بأنفسهم أنه يجب تفضيلهم على غيرهم من البشر فيما يتعلق بالحكم على الأشياء، ندرك أن ادعاءهم هذا بلا معنى لأنهم بالفعل جزء من الخلاف.

نظرًا لعدم وجود طريقة للاختيار بين التصورات أو المظاهر المختلفة، يجب أن نتوقف تمامًا عن إصدار أحكامنا. لكن قد نميل إلى تفضيل حكم الأغلبية على الأشياء: إذا وجدت الغالبية العسل حلوًا، أو الشكران سامًا، ألا يجب أن نثق بهم ببساطة؟ يُجيب سيكتوس على هذا السؤال بالنفي، ويجادل بأنه لا يمكننا تفضيل الأغلبية، لأن تصوّر غالبية اليونانيين غالبًا ما يختلف عن تصوّر غالبية الفرس، على سبيل المثال. وحري بنا أن نتجنب إصدار أي أحكام والموافقة على أي آراء. يجب أن نكون شكاكّين.

يتجلى المعلم الثاني في تاريخ الشكوكية في اللحظة الديكارتية. وتُعرَّف الشكوكية الديكارتية بوصفها سؤال بإذا أو إذا ما كان، فيما يتعلق بحقيقة وجود شيء ما. ما أعنيه هو أن هذا النوع من الشك، على سبيل المثال، يسأل إذا ما كان ثمة وجود لعالم خارجي، أم أنه مجرد وهم لدي. كما قال جيمس كونانت: "ينظر الشك الديكارتي إلى إمكانية التجربة على أنها أمر مسلم به؛ ويدور سؤاله حول الواقع.. هل الأشياء حقًا كما تظهر؟" يمكن أن نجد الحالة النموذجية للشك الديكارتي في كتاب رينيه ديكارت الذي بعنوان "تأملات في الفلسفة الأولى" (1641)، والذي يتناول فيه الشك على ثلاث خطوات، والمعروفة عادةً باسم مستويات الشك الثلاث. يتشكل المستوى الأول من الشك عندما أصدق وجود شيء ما بناء على إدراكي له من خلال حواسي، ولكني "أُدرك بعد ذلك أن حواسي تخدعني بين الحين والآخر، ومن غير الحكمة أن أثق تمامًا في أولئك الذين خدعونا حتى لو حدث ذلك مرة واحدة". أحد الأمثلة التي طرحها ديكارت من كتاب سيكستوس الذي بعنوان الخطوط العامّة للبيرونيّة، هو عندما أرى برجًا من مسافة بعيدة وأعتقد أنه مستدير، بينما هو في الواقع مربع. ونظرًا لأن الحواس تخدعنا بهذه الطريقة أحيانًا، يستنتج ديكارت بأنه لا ينبغي الاعتماد عليها. ومع ذلك، فإنه يتدارك نفسه سريعًا بقوله إنه يقع في تلك الأخطاء في المواقف غير الاعتيادية فقط. فعندما تكون الأمور على عادتها، عندما يرى البرج من مسافة قريبة بما يكفي، عندئذٍ يمكن الاعتماد على الحواس.

يجادل ديكارت إذا لم أتمكن من التمييز بين النوم والاستيقاظ، فإنني لا يمكنني أن أتأكد على وجه اليقين من أنني لست نائمًا الآن.

يتمثل المستوى الثاني في "مثال الحلم". حيث طرح مثالًا اعتبره الأقرب إلى الحقيقة، والأكثر صحة: "أجلس هنا، بجوار المدفأة، مرتديًا روبًا شتويًا، وأمسك هذه الورقة بيدي". ولكنه كتب بعد ذلك: "غالبًا ما اقتنع بواقعية أحداث مألوفة مثل تلك في أحلامي، فاعتقد أنني أجلس بجانب المدفأة مرتديًا الروب الشتوي الخاص بي، بينما أكون مستلقيًا في الواقع على السرير بدون ملابس! ولكن عيناي مفتوحتان على مصراعيهما الآن.. بكل تأكيد! كأنني لا أتذكر مواقف أخرى خُدعت فيها بالأفكار نفسها أثناء النوم! وكلما تأملت هذا بدقة أكبر، تبادر إلى ذهني أنه ليس ثمة وسيلة موثوقة على الإطلاق للتمييز بين الاستيقاظ من النوم.

ويجادل ديكارت إذا لم أتمكن من التمييز بين النوم والاستيقاظ، فإنني لا يمكنني أن أتأكد على وجه اليقين من أنني لست نائمًا الآن. لذلك، فإن حتى أفضل ما أرشحه من أمثلة لما قد يبدو عليه الاعتقاد الحقيقي مشكوكًا فيه.

لم يكن ذلك جُل ما في جعبة ديكارت. حيث يمتلك سلاحًا أقوى، والذي يشكل المستوى الثالث من الشك: ماذا لو كان ثمة شيطان خبيث قوي للغاية عازم على إثارة شكوكي حيال كل ما أؤمن به؟ في هذه الحالة، لا يُمكنني التأكد من أن ما أراه موجود بالفعل؛ فربما يخدعني هذا الشيطان كلّي القدرة لاعتقد ذلك. وخَلُصَ ديكارت إلى ما يلي: لذا سأفترض أن شيطانًا خبيثًا وقويًا وماكرًا قد قام بكل ما في وسعه لخداعي.. سأعتقد أن السماء، والهواء، والأرض، والألوان، والأشكال، والأصوات، وجميع الكائنات الخارجية مجرد أحلام ابتكرها الشيطان كفخاخ لأصدر الأحكام.

ما الذي يُمكننا فهمه من هذه المستويات الثلاثة للشك؟ يُقدِّم التأمل الأول حجتين شكوكيتين تستهدفان أهدافًا ونطاقات مختلفة. فالحجة الأولى، والتي أسميها شكوكية "حجاب الأفكار"، مُصمم ليُبين لنا أن معتقداتنا بشأن الكائنات الخارجية مشكوك فيها. وذلك غرض أول مستويين من الشك. فالمستوى الأول مُصمم ليُبين لنا أن لدواخلنا الأولوية على خوارجنا في أذهاننا. بعبارة أخرى، ما نفهمه من تجاربنا يعكس أفكارنا الشخصية، ولا نحصل على أي معرفة حقيقية حول الكائنات الخارجية إلا من خلال استنتاج وجودها أو خصائصها من تلك الأفكار. فعلى سبيل المثال، عندما أرى فنجان القهوة الخاص بي على مكتبي، فإن أول ما يتبادر إلى ذهني هو فكرتي عن الفنجان والمكتب، ومن ثم استنتج وجودهما، فأنا لا أدرك تلك الأشياء وخصائصها بصفة مباشرة. كيف يساعدنا ذلك على الوصول إلى استنتاج شكوكي؟ يوضح ذلك أنه عندما أعتبر نفسي جالسًا بجوار المدفأة مرتديًا روبًا شتويًا، فإن ما أدركه مباشرة ليس المدفأة أو الروب الشتوي نفسهما، بل فكرتي عنهما. تكمن المشكلة في أنه يُمكن أن تكون لتلك الأفكار عدة أسباب متنوعة. فمن الممكن أن يكون الشيء نفسه هو ما يتسبب في تبادر الفكرة إلى ذهني، الأمر الذي يشكل اعتقادًا صحيحًا يتوافق مع الواقع. ولكن من الممكن أيضًا أن يكون السبب وراء ظهور تلك الفكرة حلم، وهو ما سيشكل اعتقادًا غير صحيح لا يتوافق مع الواقع، حيث لا توجد مدفأة إلا في الحلم. وهذا هو الاستنتاج الشكوكي.

لا يتخيل الشكّاك البيروني حتى أنه قد لا يوجد عالم خارجي.

ثمة حُجة شكوكية أخرى في التأمل الأول، والتي يُطلق عليها على نحوٍ مُضلل حُجة "الشيطان الخادع"، ولكني أفضل أن أطلق عليها حجة "صائغ كينونتي". بينما تهدف الحجة الأولى إلى توضيح أن اعتقاداتنا فيما يتعلق بالمسائل التجريبية، مثل جلوسي هنا بجوار المدفأة، قد تكون غير صحيحة، فإن الحجة الثانية تهدف إلى إظهار أن اعتقاداتي حول ما يُعرف بالحقائق الأبدية، مثل القاعدة الرياضياتية الأساسية 2 + 2 = 4، قد تكون مشكوك فيها أيضًا.

يبدأ الأمر بافتراض ميتافيزيقي يقتضي أنه يمكن للإله، أو ربما لشيطان مخادع، خلق العالم بطريقة تجعل الحقائق الأبدية غير صحيحة، أو على الأقل بأنه لا يمكنني القول بأن الإله لم يكن ليخلقها بطريقة أخرى. ومع ذلك، لا تأخذ هذه القراءة في الاعتبار فرضية أخرى في حجة ديكارت، حيث بدأ هذه الحجة بالافتراض بوجود إله كلي القدرة يمكنه "خداعه". ولكنه لم ينه النقاش عند هذا الافتراض، واستمر بطرح فرضية إضافية، تتمثل في أنه قد لا يوجد ثمة إله، وفي هذا السياق، فأنا نتاج القدر أو وليد الصدفة أو نتيجة سلسلة طويلة من الأسباب والآثار. ولكن كلما دلّت افتراضاتي على ضعف السبب وراء وجودي، زادت احتمالية أن أكون شخصًا غير مثالي يمكن خداعه طوال الوقت.

إن حجته تلك حجه انفصالية، أي أنها قائمة على إذا ما كان قد خلقني خالق قوي أم لا. وإذا كانت الفرضية الأولى صحيحة، إذًا فإن خالقي - صائغ كينونتي - يمتلك القدرة على خداعي حتى في الحقائق الأبدية (يُرجى ملاحظة أنه لا يقول إن الحقائق الأبدية خاطئة، ولكنه مُخطئ بشأنها). وإذا كانت الفرضية الثانية صحيحة، إذا لم يخلقني خالق قوي، فمن المحتمل إذًا أن أكون مخطئًا بشأن الحقائق الأبدية. ومن ثم يتأكد استنتاج الشكوكي في أنني مخدوع بشأن الحقائق الأبدية، وليس بأن تلك الحقائق مزيفة في ذاتها.

تُعد اللحظة الديكارتية أكثر راديكالية من اللحظة البيرونية. لا يتخيل الشكّاك البيروني حتى أنه قد لا يوجد عالم خارجي، ويعتبر سيكستوس، عندما وصف شكوكيته، أن وجود عالم خارجي من المسلمات. هذه هي النقطة التي أشار إليها مايلز بيرنييت في فقرة تم اقتباسها كثيرًا بعد ذلك.

على الرغم من موقف الشكّاكين القدامى الراديكالي تجاه المعتقدات المعتادة، إلا أنهم لم يعترضوا على فكرة أننا مخدوعون أو نجهل شيء ما، بل اعتمدوا عليها في نهجهم. ثمة حقيقة تواجهنا؛ وهي أننا على اتصال بشيء ما، حتى وإن كان هذا الشيء، ألا وهو الواقع، ليس كما نعتقده على الإطلاق.

اعتبر الشكّاكون القدامى فكرة أننا مخطئون حيال شيء ما من المسلمات. ولكن اللحظة الديكارتية تشكك في حدوث ذلك من الأساس، فإذا كنت، بالنسبة للشكّاك البيروني، مخطئًا حيال برودة المياه، فمن الممكن أن أكون بالنسبة للشكّاك الديكارتي مخطئًا حيال وجود المياه من عدمه، ناهيك عن مناقشة برودته.

وبينما تتساءل الشكوكية الديكارتية عمّا إذا كان شيئًا ما "واقعيًا"، فإن الشكوكية الكانطية، المعلم الثالث في قصتنا، تتساءل عن "كيف من الممكن" أن يكون شيئًا ما بالشكل الذي هو عليه. بعبارة ذات صبغة فلسفية أكثر، فإن الشكوكية الكانطية عبارة عن سؤال "بكيف يُمكن" أن يكون لشيء، ليس محل شك من الأساس، أن يكون، كما يقول كونانت:

ومن الأمور التي تتناولها الشكوكية الكانطية تلك التي يعتبرها الشكّاك الديكارتي أمرًا مسلمًا به: والتي تتمثل في اتسام التجربة بالترابط المنطقي بشكلٍ أساسي حتى تدور حول شيء ما... كيف للتجربة أن تكون ممكنة من الأساس؟

تذهب اللحظة الكانطية إلى ما هو أبعد من اللحظة الديكارتية، فإذا كان ديكارت وتابعوه يشككون في وجود أشياء خارجية مثل شجرة خارج نافذتي، فأنهم لا يشككون في صحة تجربتنا لتلك الأشياء الخارجية، على سبيل المثال، أن يكون إدراكنا للشجرة متعلقًا بحقيقة وجود الشجرة نفسها، وهذا هو النهج الذي يتبناه إيمانويل كانط وأتباعه.

ما معنى أن أُشكك في تجربتي حيال أشياء خارجية؟ لنفهم قوة هذا السؤال، يجب أن نرى التجارب والأشياء الخارجية باعتبارهما شيئين مختلفين عن بعضهما البعض. تُعد تجاربنا، ومثيلاتها مثل التصورات والمعتقدات، أشياء يمكننا استخدامها في الحُجج، كما قال الفيلسوف ويلفريد سيلارس ذات مرة، أنها تنتمي إلى "فضاء المعقوليات". ولكن الأشياء الخارجية هي كائنات فيزيائية خارج "فضاء المعقوليات" ولا يُمكن استخدامها في الحُجج. تخيّل أن تسألني عن سبب اعتقادي في أن المكتب في غرفة الدراسة لونه بني، ستكون إجابتي، أو حُجتي، هي لأنني أراه بنيّ اللون. يُمكنني استخدام "تصوّري" كفرضية في حُجتي، ولكن لا يُمكنني القول "لأن الطاولة"، فالطاولة نفسها لا يُمكن أن تكون فرضية لحُجتي، وحدها تجربتي يُمكن أن تكون ذلك. يصف الفلاسفة ذلك من خلال القول بأن التجارب، والتصورات، أو المعتقدات هي أشياء "معياريّة".

والآن، إذا كانت تجربتي للعالم "معياريّة" وفي نطاق فضاء المعقوليات، بينما لا تكون الأشياء الفيزيائية كذلك، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن أن يكون هذان الشيئان المختلفان تمامًا عن بعضهما البعض، الكيانان اللذان يفتقران إلى التجانس، ذوا علاقة ببعضهما البعض؟ هذا هو السؤال الشكوكي الذي يطرحه الشكّاك الكانطي. كيف من الممكن أن لشيء في فضاء المعقوليات أن يكون ذو صلة، أو علاقة، بشيء خارجه؟ المهم هنا هو أن ذلك النوع من الأسئلة لا يتضمن أي نوع من الشك. لا يشك الشكّاك الكانطي في أن تجاربنا تتعلق بالعالم الخارجي، فالسؤال لا يدور حول إذا ما كان يوجد علاقة بين المفاهيمي وغير المفاهيمي، بل كيف يُمكن أن توجد علاقة بينهما. تلك هي الأسئلة التي لا يسألها الشكاك الديكارتي ببساطة، حيث يتفق الشكاكون الديكارتيون مع الكانطيون على أن تجاربنا ذات صلة بالأشياء الخارجية، ويكمن الفرق في أن الشكّاك الكانطي يطلب تفسيرًا لتلك العلاقة، ولكن الشكّاك الديكارتي لا يطلب حتى تفسيرًا لتلك الحقيقة، لأن السؤال لم يُطرَح من الأساس.

وعلى الرغم من مقدار تحققي من الأمر، لا يُمكنني أن أرى، ولا أن أخوض تجربة أتعرف من خلالها على ماهية "السببية" ذاتها، لنطلع على نسخة كانط نفسه من الشكوكية الكانطية في كتابه "نقد العقل المحض (1781/1787)" على سبيل المثال. في هذا الكتاب المهم، ميّز كانط بين ملَكَتين للعقل البشري، ألا وهما الحدس والفهم. يُعد "الحدس" مَلكًة عقلية مستترة أو تلك التي تتولى مهمة استقبال المعطيات الخارجية. أما ملًكَة "الفهم" فهي التي نُفكر من خلالها في تلك المعطيات. وتستقبل ملَكَة الحدس تلك المعطيات من خلال "الحِس الداخلي"، والذي يُعرَّف على أنه علاقة معينة بالمُعطى. وتتناول ملَكَة الفهم التفكير في تلك المعطيات من خلال تصنيفها إلى "فئات"، والتي تُعد مفاهيم عامّة مثل السببية والمضمون، قابلة للتطبيق على أكثر من شيء معين. تتمثل نسخة كانط الخاصة من الشكوكية الكانطية في سؤال بـ "كيف يُمكن" فيما يتعلق بالعلاقة التي تربط بين هذين الكيانين: كيف من الممكن أن تؤثر تلك الفئات على المعطيات التي نستقبلها من خلال الحِس الداخلي؟

تناول كانط هذا السؤال في باب من كتابه بعنوان "في تسويغ الأفاهيم الفاهميّة المحضة". حيث يسرد 12 فئة، ولكن يكفينا الآن ذكر مثال واحد منها: فئة السببية. كان كانط يفكر في مفهوم السببية في شكوكية ديفيد هيوم هنا، حيث جادل بأنه عندما نشهد ما نسميه بعلاقة سببية، على سبيل المثال أن نرى النار تتسبب في غليان المياه، فإن ما نشهده حقًا هو "تجاور" شيئين أو حدثين مختلفين. فما نراه فقط هو أن النيران تشتعل أولًا، ثم تغلي المياه بعد ذلك. ومهما حققت في الأمر، لا أتمكن من فهم، ولا من تجربة "السببية" في جوهرها.

إن الإشكالية كانطية الطبع، وتتمثل في سؤال بـ "كيف يُمكن" فيما يتعلق بالعلاقة بين المفهوم والسببية والأشياء والأحداث في العالم الخارجي، بمعنى، أن الإشكالية بالنسبة لكانط تتمثل في كيف يُمكن لتلك العلاقة أن تكون من الأساس. قد يبدو الأمر هنا أن كانط ينظر لاحتمال عدم وجود علاقة بين الفئات والأشياء كما لو كان احتمالًا حقيقيًا (الأمر الذي دفع قُرّاء كانط إلى الاعتقاد الخاطئ بأنه كان يتبنى رأي هيوم في هذا الصدد). ولكن هذا ليس سوى احتمالاً تصوّريًا، ولا يزيد عن كونه، على حد تعبيره، شيئًا يتمنى الشكّاك لو كان حقيقيًا. أراد كانط حقًا أن يوضّح أن ذلك "الاحتمال التصوّري" ليس له أساس من الصحة على الإطلاق، وأنه ليس أكثر من احتمال زائف أو وهمي. وبعبارة أخرى، يُفكّر الشكّاك الهيومي أنه ثمة فجوة بين الفئات والأشياء المُدركة حسيًا، وأن الشكّاك الذي يتبنى رأي ضد هيوم يُحاول أن يسد تلك الفجوة بطريقةٍ ما. ولكن إجابة كانط كانت أن تلك الفجوة ليست فجوة حقيقية أولًا، فهي ليست سوى فجوة وهمية. يتردد الفلاسفة المعاصرون بالطبع في تسمية تلك الإشكالية "الشكوكية"، ولكن كانط نفسه أطلق عليها ذلك، وأطلق على الإشكالية الديكارتية "المادية" أو "المثالية الإشكالية". (من المفترض أن تكون هذه القراءة قريبة جدًا، إن لم تكن متطابقة، من قراءة كونانت، وجون هاوجلاند وجون ماكدويل).

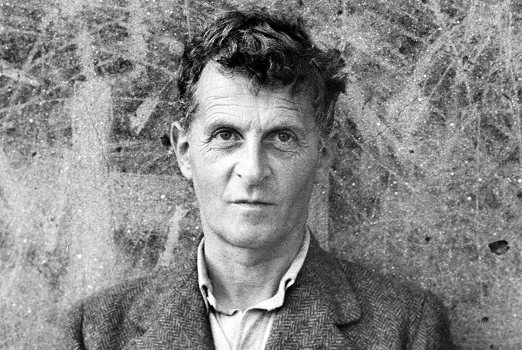

طرح لودفيج فيتجنشتاين، رابع وآخر معلم في تاريخ الشكوكية، سؤالًا لم يطرحه حتى كانط نفسه. في جميع نقاشات كانط، كانت تجربتنا للعالم هي موضع التساؤل، إن العالم هو ما يؤثر علينا، وعلى الرغم من أن كانط أكد على الدور النشط للعقل في تكوين تصورنا عن العالم، إلا أنه لا يزال يعترف بوجود "عالم" خارجي ذي واقع موضوعي منفصل. كما يميل الفلاسفة إلى النظر إلى اتجاه "التأثير بين العقل والعالم" كتأثير ينبع من العالم ويقع العقل. ولكن فيتجنشتاين، في ملاحظاته حول اتباع القواعد بكتابه الذي نُشر بعد وفاته "تحقيقات فلسفية (1953)"، طرح سؤالًا أعمق حول ما نفعله في العالم. عكس فيتجنشتاين اتجاه "التأثير بين العقل والعالم" من تأثير العالم على العقل إلى تأثير العقل على العالم من خلال طرح سؤال آخر بـ "كيف يُمكن" تُمَثَّل في سؤال "كيف يُمكن اتباع قاعدة؟" في هذا السؤال، لدينا جزء يقع في نطاق فضاء المعقوليات، وهو "الأفعال" أو "نوايا" الأفعال، وجزء آخر يقع خارجه، ألا وهو الحدث المادي الذي يقع في العالم. على سبيل المثال، النية لاحتساء القهوة (الجزء الذي يقع في نطاق المعقوليات)، والتي تتسبب في تحرك اليدين لالتقاط كوب القهوة (الجزء الذي يقع خارج فضاء المعقوليات). مثل كانط، لا يشك فيتجنشتاين في أنه ثمة علاقة بين هذين الجزئين. وتكمن الإشكالية في سؤال بـ "كيف يُمكن": نحتاج إلى تفسير لتلك العلاقة بين تلك الكيانات غير المتجانسة.

حدد فيتجنشتاين في البداية تلك الإشكالية باستخدام حالة الدوال الرياضياتية. ثمة طالب يتعلم كتابة سلسلة من الأعداد، وقد طلبنا منه كتابة سلسلة من الأعداد بهذا النمط "+2" وصولًا إلى 1000، ولكنه بعد ذلك بدأ في كتابة سلسلة من الأرقام على النحو التالي: 1000، 1004، 1008، 1012.

قلنا له: "انظر ماذا فعلت!" - لم يفهم. فقلنا: "كان من المفترض أن تضيف اثنين: انظر كيف بدأت السلسلة!" - فأجاب قائلًا: "نعم، أليس ذلك صحيحًا؟ اعتقدت أن هذا ما كان من المفترض أن أفعله". - أو افترض أنه أشار إلى السلسلة وقال: "ولكنني فعلت المطلوب"؟ - لا فائدة الآن من القول: "ولكن ألا ترى...؟" - وتكرار الأمثلة والتفسيرات القديمة.

فبكتابة تلك السلسلة من الأرقام، نفترض ضمنيًا أننا نتبع دالة رياضياتية معينة. وفي حالة الأرقام الطبيعية، على سبيل المثال، تسير الدالة بالنمط التالي "+1". ولكن ثمة دوال أخرى تُعطينا نفس النتائج وصولًا إلى نقطة معينة. على سبيل المثال، عندما تتطلب الدالة اتباع النمط الآتي "+1" إذا كان العدد س < 1000، واتباع النمط التالي "+2" إذا كان العدد س > 1000. فكلتا الدالتين، إن طُبقتا على عدد أقل من 1000، ستعطي نفس النتيجة وسيظهر الفرق فقط عندما نطبق على أعداد أكبر من 1000. ولكن ليس ثمة وسيلة لنا لندرك ذلك عندما نكتب السلسلة بأرقام أقل من 1000 كما كان من المفترض أن نفعل مع الدوال الموضحة أعلاه. يُحاجج فيتجنشتاين بأنه ثمة أكثر من وصفٍ واحد لكل فعل. ولكننا، بصفتنا الفاعل هنا، لا يمُكننا التأكد من أي من هذه الأوصاف سينطبق حقًا على فعلنا. لذا، ثمة التباس هنا.

تساءل ديكارت عمّا عدّه القدماء من المسلمات، بأنه ثمة عالم خارجي.

صاغ الفيلسوف الأمريكي شاول كريبك حجة مفصلة تستعرض هذه الإشكالية، وعلى الرغم من أنها حجة مستلهمة من أفكار فيتجنشتاين كما اعترف كريبك نفسه، إلا أنها ليست مطابقة لها، وعُرفت بعد ذلك في الأدب باسم "كريبكنشتاين". يصف فيتجنشتاين ما يُطلق عليه "سوء الفهم". يتجلى ذلك في الفقرة التالية، والتي تُعد أحد أفضل الملخصات لإشكالية اتباع القواعد المذكورة في أعمال فيتنجشتاين:

وهذه كانت المفارقة: لا يُمكن لقاعدة ما أن تحدد طريقة الفعل، لأن كل طريقة فعل يمكن جعلها متوافقة مع القاعدة. وكانت الإجابة: إذا كان بإمكان كل شيء التوافق مع القاعدة، فيمكن أيضًا جعله يتعارض معها. وهكذا لن يكون هناك اتفاق أو معارضة هنا.

يظهر سوء الفهم يظهر هنا عندما نجد أنفسنا نفكر في سلسلة متصلة من التفسيرات، حيث نعامل كل تفسير على أنه صحيح على الأقل لبضع لحظات. وما نلبث إلا ونجد أنفسنا نفكر في تفسير آخر يكمن وراءه. ما نحاول أن نقوله هنا هو أنه ثمة طريقة لفهم قاعدة، والتي لا تتضمن تفسيرًا لها، ولكنها تتجلى، من حالة إلى أخرى، فيما نطلق عليه "اتباع قاعدة" و"مخالفتها".

توضح الطريقة التي وصفت بها الإشكالية الموضحة أعلاه، والتي تتوافق مع قراءة كريبيك، الجزء الأول من هذه الفقرة. فهي تصف المفارقة التي نواجهها، ولكن لم ينظر فيتنجشتاين للأمر بهذه الطريقة. بالنسبة له، لا يُعد النظر للأمر بوصفه مفارقه سوى سوء فهم. ولم يخف الأمر على القرّاء الآخرين أن تلك القراءة للإشكالية لم تأخذ في الاعتبار الجزء الثاني من هذه الفقرة. فمثلما كانت الفجوة بالنسبة لكانط بين المفاهيمي وغير المفاهيمي فجوة وهمية، رأى فيتنجشتاين أننا نسيء فهم الموقف إذا كنا نعتقد أننا بحاجة إلى تفسير لاتباعنا لقاعدة، على سبيل المثال، لاستخدام دالة في كتابة سلسلة من الأعداد. فنحن عندما نتبع قاعدة، لا نفعل شيء سوى اتباع تلك القاعدة.

يحمل كل معلم من معالم تاريخ الفكر الشكوكي موقفًا أكثر إرباكًا من سابقه. تساءل ديكارت عمّا عدّه القدماء من المسلمات، بأنه ثمة عالم خارجي. ثم تناول كانط شيئًا لم يخطر ببال ديكارت، وهو أن المفاهيمي يؤثر على غير المفاهيمي، أن تجاربنا تؤثر على الأشياء الزمكانية. ولم يفكر كانط نفسه في هذه الإشكالية على نحوٍ شامل: أنه يُمكن أن تكون العلاقة بين المفاهيمي وغير المفاهيمي نفسها إشكالية، حتى في حالة الأفعال التي نقوم بها، عندما يكون العقل هو ما يؤثر على مفهومنا للعالم. ويمثل ذلك آخر معلم، اللحظة الفيتنجشتانية.

من المفترض أن تكون تلك المعالم الأربعة رسمية من الناحية الفلسفية بمعنى أنه على الرغم من أن تلك المعالم تناقش آراء فلاسفة معينين، وتسمى نسبةً لهم، قدّموا القضية النسقية للقلق الشكوكي، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن أي فيلسوف منهم كان وحده من قدّمها أو من تمكن من طرحها. كانت اللحظة الفيتنجشتانية كانطية في طبيعتها، واشتبك كانط نفسه في عدة نقاط من نسخته الخاصة من الشكوكية الديكارتية، كما نظر ديكارت نفسه لبعض إشكالياته الشكوكية على أنها مستلهمة من الشكوكية القديمة. ويوجد العديد من الفلاسفة الآخرين الذين اشتبكوا مع تلك النسخ المختلفة من الشكوكية. يفسّر ذلك أيضًا السبب وراء تسمية تلك المعالم "فلسفات الشكوكية"، على الرغم من أن ثلاثة من المفكرين الأربعة الذين ذكرناهم، وهم ديكارت وكانط وفيتجنشتاين، ليسوا شكّاكين بأي حال من الأحوال. حيث لم يفكروا في فلسفات الشكوكية تلك إلا لرفضها (كما في حال ديكارت)، أو لإثبات أنها لا تقدّم سوى احتمالًا تصوريًا (كما في حال كانط)، أو للقول بأنها لا تُشكّل سوى سوء فهم للموقف (كما في حال فيتنجشتاين).

* الترجمة خاصة بـ Boring Books

** تحتفظ المترجمة بحقها في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمتها دون إذن منها