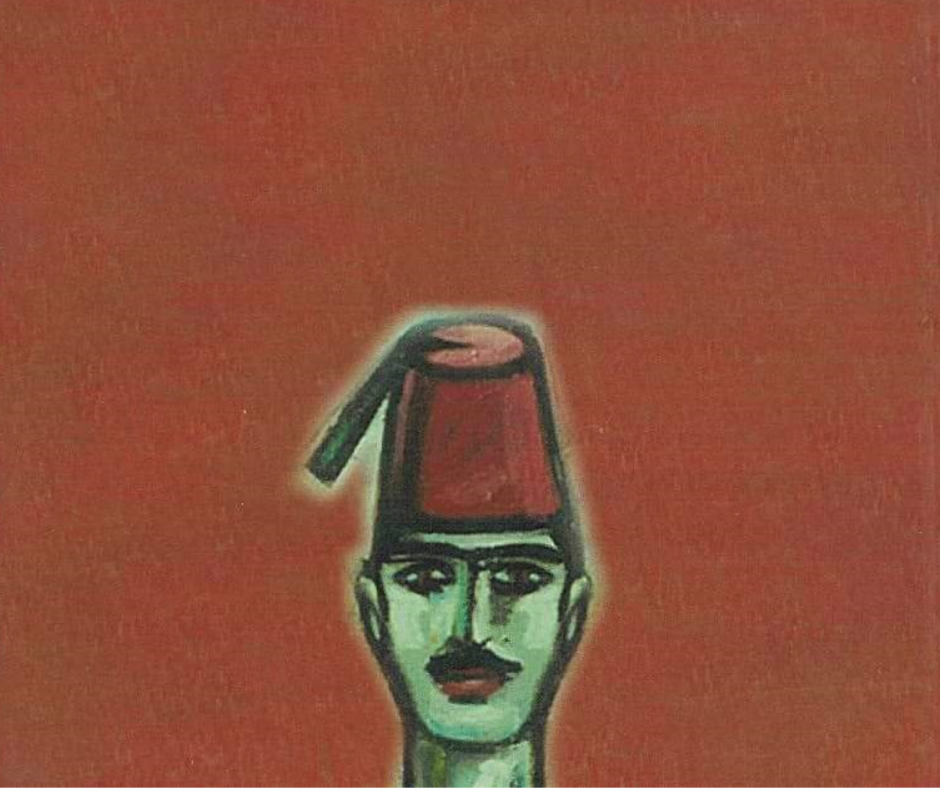

«حضرة المحترم».. البيروقراطية الماجنة»

مقال: مهاب نصر

المقال خاص بـBoring Books

يحتفظ الكاتب بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بمقاله دون إذن منه.

تعد رواية «حضرة المحترم» واحدة من الأعمال المربكة لنجيب محفوظ من حيث البنية الأقرب إلى النوفيللا؛ فهي تنهض بالكاد على صوتٍ واحد وفاعلٍ واحد هو الموظف عثمان بيومي. رحلة صعود وظيفي بُنِيتْ على وعدٍ ذاتي مقطوع بالترقي إلى منزلة «صاحب السعادة»، كما كان يشار إليها وقت صعود البيروقراطية المصرية إلى نحو حدود النصف الأول من القرن العشرين.

المربك هو تقشُّف الرواية من حيث الأحداث الدائرة ضمن حدود مكانية لا تشمل أية ضفاف مدينيَّة إلا في أضيق نطاق. يرافق مراحلَ صعود عثمان بيومي زمنٌ متطابق يتحرك ببطء وتكرارية، ليراوح بين الطموح الإداري وعقباته، التي غالبًا ما تتضمن عنصرًا أخلاقيًّا، وكأنها «أوديسا» الموظف الحكومي.

على هامش هذه «الملحمة» يقع الحب والرغبة مثل نتوءين، لكنهما ذوا مذاق لاذع. هناك أكثر من صورة تبني علاقةَ بيومي مع النساء: الحب، والجنس، والزواج، وكلها في النهاية موضوعة على محك الرحلة البطولية الفقيرة بشكل مدهش، بحيث لا يسمح لأي منها بثقب القارب الذي يعتلي به أمواج درجات الترقي. إنه على استعدادٍ دائم للتخلي، ولاقتناص الفرص. رومانسي وداعر. بل يمكن القول إن دعارته هي الوجه الآخر للرومانسية بالتحديد إذا صح إطلاقُ تعبير «الرومانسية» على خياله العذري الملوث.

إنه لأمر معقد للغاية أن نسأل عمَّا يجعل هذا النسق من السرد النرجسي «روايةً» بحسب المصطلح، وإنتاجًا جماليًا مرموقًا، أو نصًا أُنْشِئ ليكون كذلك، من لدن كاتب محترف. يتوفر ذكاء محفوظ وحساسيته هنا في المعجم الذي يختاره للسرد، وفي تلك المفردات المُنتَزعة من قلب جلال السلطة والتأليه حرفيًا، بحيث يبدو الدرج الحلزوني لصعود عثمان بيومي التحامًا بنظام كوني وتحقيقًا لغايته التي لا يقع خارجها شيءٌ، والتي تتأرجح بين الحيوية والعدم، أو هي صورة، شاذة للغاية، لحيويةٍ عدميَّة.

«هل يستطيع الإنسان في يوم الحساب أن يقدم خيرًا من طموحه النبيل وعمله المقدس وتقدمه الثابت وسجلًا من الخدمات التي أداها للدولة والناس؟». وقال أيضًا «إن الدولة هي معبد الله على الأرض، وبقدر اجتهادنا فيها تتقرر مكانتنا في الدنيا والآخرة».

المدهش أن هذه الشخصية يصعب تصديقها واقعيًا، من حيث التئامها على فكرة واحدة لا تبارحها، والمبالغة في المونولوج المصاحب لها. إن لغة الرواية فضيحة جليلة وصامتة. وسبكها المُحكَم لا يُقارَن بواقع، بل يكشف عن يأسٍ من جدارة هذا الواقع، كما يكشف حدودَ فهم محفوظ نفسه لطبيعة الإشكال التاريخي للشخصية التي يعالجها. فمن الواضح أنه أراد لبيومي ألا يكون الموظف بالخصوص؛ بل «المصري» بما هو موظف. هنا يتخذ هذا التعبير «موظف» بعدًا مكثفًا وجوديًّا وتاريخيًّا أيضًا، أي أنه لا يدل على رحلة صاحب مهنة فحسب، بل هو بطريقة أكثر إزعاجًا: تعبيرٌ دال على مهنة تجاوزت الحدَ الموضوعي، وصارت الأفقَ الوجودي والأخلاقي الوحيد الممكن للفرد.

تتوصل الرواية إذن إلى الواقع الذي نعيشه بطريقة ملتوية للغاية. فهي لا تتقصَّاه من خلال صعود موظف الأرشيف، وتدبيجه المذكرات والعرائض والوقوف المتهيِّب على أعتاب الرؤساء والآمال التي تنعقد بعد فراغ كل منصب أو درجة، بل تُقابَل اللغة الوصفية سريعًا بأخرى شاطحة. «الطريق طويلة جدًا. عزائي أنني أقدس الحياة، نعمة الله - ولا أستهين بها». «أنا لا أعرف إلا عزيمتي وحكمة الله المجهولة».

«أتطمح حقًا إلى سيادة الدنيا؟

ليس ذلك بالدقةـ ولكن في كل موضع يوجد مركز إلهي».

هذه اللغة الهذيانية تكشف شيئًا آخر هو الواقع بالمعنى اللاكاني حيث تحضر اللغة كأثر، كدال ومؤشِّر على غياب أصلي. فاللغة المقدسة، وهي أقصى اعتراف يمكن الحصول عليه في نظر محفوظ لتعليل الشخصية، لغة عصاب يفشل محفوظ نفسه في تجاوزه وفهمه. وهكذا يصبح التكرار خصيصة أصيلة في الشخصية المُمثِّلة لشعب، بدلًا من أن تكون فعلًا مفتوحًا على التاريخ.

لن يتضح ذلك إلا بفهم رأي محفوظ المباشر الذي عرضه في الرواية حول البيروقراطية المصرية، أو بالأدق: تأصيله لمفهوم «الموظف». يقول الراوي: «الوظيفة في تاريخ مصر مؤسسة مقدسة كالمعبد، والموظف المصري أقدم موظف في تاريخ الحضارة. إن يكن المثل الأعلى في البلدان الأُخَر محاربًا أو سياسيًّا أو تاجرًا أو رجلَ صناعة أو بحَّارًا فهو في مصر الموظف. وإن أول تعاليم أخلاقية حفظها التاريخ كانت وصايا من أبٍ موظف متقاعد إلى ابنٍ موظف ناشئ. وفرعون نفسه لم يكن إلا موظفًا معينًا من قِبل الآلهة في السماء ليحكم الوادي من خلال طقوس دينية وتعاليم إدارية ومالية وتنظيمية. ووادينا وادي فلاحين طيبين يحنون الهاماتَ نحو أرض طيبة ولكن رؤوسهم ترتفع لدى انتظامهم في سلك الوظائف، حينذاك يتطلعون إلى فوق، إلى سلم الدرجات المتصاعد حتى أعتاب الآلهة في السماء. الوظيفة خدمة للناس وحق للكفاءة وواجب للضمير الحي وكبرياء الذات البشرية وعبادة الله خالق الكفاءة والضمير والكبرياء».. لندع جانبًا الالتباس الماكر في هذه العبارات، (ومن يدري إن كان ماكرًا حقا؟)

العملاق القزم

يغفل نجيب محفوظ الانتقالات التاريخية التي أُعيِد في إطارها بناءُ الجهاز البيروقراطي الحديث، مع الوقوع الحاسم في دائرة النفوذ الرأسمالي ونزاعات الدول القومية المهيمنة حول اقتسام تركة المجتمعات ما قبل الرأسمالية، واعتبارات مركزة السلطة من قِبل النخبة المحلية، ثم المُستعمِرة، وعملية تعبئة السكان. لقد ظهر لدينا بطلٌ تاريخي عملاق ومتقزم في تناقضٍ صارخ تجسَّد في هذا الموظف. فالموظف الحديث لم يكن يخدم فرعونًا محليًّا ولا إلهًا، بل كان يرى بأم عينيه ترافُق القهر والتمُدن، والحداثة مبتورة الرأس التي احتفظت من الماضي الإقطاعي بولاءٍ ديني مهزوم، وبصورة الطاغية، وبالتراتب الخالي من الولاء الطوعي، بل المدفوع إلى ولاءٍ مُغتَرب بحكم طبيعة النخبة الحاكمة ذات الأصول غير الوطنية. وهذا الإغفال ليس غريبًا على أبناء جيل محفوظ المتنورين أبناء المدن المُحدَّثة.

إن نظرة محفوظ ومثله من الوطنيين الجدد كانت مقلوبَ النظرة الاستشراقية وناتجها أيضًا؛ أعني من حيث ابتكار هوية خاصة ومتصلة تاريخيًّا، ملمومةً على ذاتها بسماتها الفريدة وهو ما يسهل تحول صورة الحراك الاجتماعي المضطرب إلى شخصية اعتبارية «أصلانية». هذه ورطة في الحقيقة. ولكن أهي ورطة محفوظ وحده؟

مثلما بدت الحداثة «خيارًا» وطنيًّا وانتقائيًّا للشخصية الوطنية الاعتبارية في نظر التنويريين، كانت هذه الشخصية ذاتها تتأكد واقعيًّا كشخصية روائية، كحدث درامي لبطولة متفردة تصارع أشباحًا وظلامًا شاملًا.

تاريخيًّا، وعلى أرض الواقع، كان الأمر مشابهًا لذلك ومختلفًا قليلًا أيضًا. فعثمان بيومي الحقيقي (الموظف) كان يدور في فلك إدارة خالصة، نظام من الأوامر وتراتب السلطة، ضمن له نوعًا من الكرامة، في حدود المتاح، بالالتحاق بالحكومة فرارًا من دونيَّةٍ مكتسحة مع موجات التحديث القسري. هذا ما جعل من السهل على محفوظ أن يطابق الشخصيتيْن: التاريخية الحقيقية، والمصطنعة الهوياتية. تكتب ميدا ييغينوغلوا في كتابها «استيهامات استعمارية»: «إن الأصلاني، لكونه مجرد نقيض للذات المنفعلة (أي لا يرى إلى القوة الفاعلة فيه)، يستمر بالاحتفاظ بنفس الخصائص الأساسية الموصوفة في الاستشراق، لكنه مع ذلك يتخيل نفسه مستقلًا فاعلًا وذا سيادة». ويبدو أن محفوظ، وبطله معًا، كانا في المأزق نفسه، غير قادريْن على رؤية المجال المحيط بالسلطة، ولا المُشَكّل لها أو لمعناها عبر النسق الاستعماري، السلطة بما هي هذا الآخر الكبير كمصدر للحق. في ما يتعلق بمحفوظ، انعكس هذا في رؤية مغلقة. لعله ليس غريبًا أن كل محاولات التمرد على المنظومة تفشل في جميع سرديات محفوظ تقريبًا ولا يبقى إلا نوع من تحطيم شامل للتاريخ كله أو البداية من لحظة الصفر يتجسد فيها الوطن كل مرة كشخصية اعتبارية تسأل عن حل. أما بالنسبة إلى بيومي (في الرواية والواقع) فلا يكون الموت تتويجًا، بل تحلُّلًا قدريًا يسم ما قبله بهذا الرابط المزدوج العجيب: قدر التفاهة وبطولتها.

ينقل تيموثي ميتشل في كتاب «استعمار مصر» عن كتاب المعتمد البريطاني اللورد كرومر «مصر الحديثة» قوله، بعد أن يصف الأخير هيئة الآلة السياسية في مصر: «إن اللامرئي في جسم السياسة المصري عادة ما يكون أشد أهمية مما هو مرئي. وبشكل ملحوظ، في السنوات الأخيرة، وضعت سلطة مبهمة لكنها فائقة بين يدي القنصل العام البريطاني». ويلفت تيموثي ميتشل في «استعمار مصر» إلى ما لكتاب كرومر من أهمية ليس فيما يتعلق بشؤون المستعمرات والسياسة المتبعة فيها فحسب، بل في تصور جديد عن ميتافيزيقية الجسم السياسي وآلته كنظرية شاملة.

انتقائية محفوظ تعود بالطبع إلى نظرية عن التاريخ والتخلف هي ذاتها ابنة العلاقة بالمستعمر، إعادة تعيين الذات بشكل انتقائي وهوياتي في الوقت نفسه. ما لا يسمح لهذه الذات المفترضة بأن تكون ابنة العالم فاعلة ومنفعلة، بل ابنة أسئلة وجودية روائية أكثر من أي شيء آخر. هكذا يشتبك المصير السياسي والاجتماعي الفعلي مع المصير الروائي بشكل فريد.

جمالية القداسة

لا يكاد عثمان بيومي يفرق بين الإدارة الحكومية والحكومة والدولة، فجميعها ترد في الرواية بالمعنى ذاته. لكن ما هو أبعد من ذلك وما يكشف عن العمق الذي تغلغلت إليه النظرة البيروقراطية هو ما يمكن تسميته بـ«تطبيع» النظام الحكومي، أي برؤيته باعتباره نظامًا للطبيعة ذاتها، كما لو كان صورة من دوران الأفلاك والكواكب، تتضمن السر الإلهي.

إن هذه القداسة سواء في نظر محفوظ أو في نظر عثمان بيومي (على الرغم من أن الأول يعتبرها إرثًا من الماضي الوطني، والآخر يراها فرصته الوحيدة لتحقيق كرامة الوجود) هي تمثيل أو مقابل للدائرة المغلقة للشخصية الوطنية الاعتبارية، حدودها الأخيرة المترامية والخربة. فالإدارة مجال جاهز لإعادة تكوين المجتمع وفق صيغ رسمية للتراتب والجدارة، بل للأخلاق الصورية أيضًا، يتمكن عثمان بيومي من خلال قراءتها من التوصل إلى شفرة يتمسك بها ولا يحيد عنها مطلقًا.

إنه يرفض الحب بما هو مخاطرة ويتنازل عنه سريعًا، قاهرًا ذاته ومتجرعًا ألمه «سيعلّمه (هذا الحب المتنازل عنه) كيف يكره نفسه وطموحه، ولكنه سيصر على التعلق بهما بقوة الكراهية واليأس». تشكل الإدارة ذاته «الرمزية» التي لا يلتحم بها فقط بل يكرسها كعالم مغلق مفهوم، مبني على التعاسة الشخصية المعوَّض عنها بالكرامة العامة، لكن أي كرامة تلك؟

البيروقراطية إذن واقعٌ صناعي، مرتبٌ ومضمون، ولكنه بلا أفق سياسي ولا معنى تاريخي. وحين تدهم التوترات السياسية عثمان بيومي، في توحده، يدفع بها بعيدًا «الاعتماد على النفس خير من مهاجمة المجتمع، الله يأمرنا كأفراد ويحاسبنا كأفراد، وشق طريقك وسط الصخور خير من تسول صدقة المجتمع (...) الظاهر أنكِ تهتمين بالسياسة وبما يسمونه الأفكار الاجتماعية؟»

سوف تتجلى هذه القداسة واقعيًا (خارج حدود الرواية) في الهيئة المحافظة، وجماع السلوك «المحترم» للموظف: وهو سلوك مبني على إنكار الذات الشكلي والترفع عن سلوك «العامة» والاحترام المفرط لما هو مدون ومكتوب، أي للقانون الصوري للغة. الرداء الرسمي وخاتم المصلحة وسجادة الصلاة وآيات التوقير المتبادل؛ كلها طقوسٌ لفرض هيبة قداسة مشكوك فيها بالطبع. لقد ترافق هذا مع الديباجة الموقرة التي نزحت من الرسائل الحكومية إلى الخطابات الشخصية، ومن نصوص الكتاب المدرسي إلى الحوار اليومي اللائق. عالم من التمثيل المضاعف (تمثيل التمثيل).

ولكن ما هو مضمون القداسة الإدارية تلك؟ أعني ما الصورة المصاحبة للطموح إليها والالتحاق بها أو التماهي معها؟ إنها القدرة على الأمر أو «الأمر» نفسه، الصوت الآمر. هكذا سنجد أن حوار عثمان بيومي مع نفسه (والمرصود بطريقة عجيبة من قبل الراوي العليم) لا ارتداد له، إنه في مصالحة دائمًا مع ذاته المتناقضة، مع دناءاته التي يرتكبها في احتقار ممزوج بكرامة مدهشة. إن «الآمر» هو الحائط الأخير للّغة بما هي طلب وإنشاء محض. وهكذا ينجو الآمر من كل التناقضات التي يصدرها إلى الواقع. الآمر ملتحم بذاته الآمرة، ومن ثم فهو ناجٍ من تعريف ذاته: من أنا؟ وقادر على استيعاب التناقضات. هذه صورة عثمان بيومي عن الله نفسه؛ إنه ليس إلهًا خيّرًا ولا شريرًا بل آمر، ومن ثم ناجٍ من محاكمة الذات أو تعيينها. هكذا يتمكن بيومي بكل أمانة وخسة من إخفاء محتوى أناه، ذنوبه الصغيرة، تناقضاته الأخلاقية، في عباءة الله الذي هو كل شيء وأي شيء.

إن المأسسة الدينية المصرية هي جزء من تصور الدين نفسه كآلة إدارية خالصة يمكن عبرها تمرير أشكال من الدراما الشخصية. ومن ثم فعلاقة المؤسسة الدينية لدينا بالسلطة ليست مجرد تواطؤ، بل هي صلب العقيدة الوظيفية المقدسة. لقد أعيد تشكيل منظور مؤسسة فريدة من نوعها كالأزهر باعتبار الدين آلية استقرار لا بحث. إن وظيفته المحافظة على القناعات الشعبية (التي تمثل بيتنا الداخلي/ أمتنا) والشرعنة غير الضرورية على الإطلاق للواقع العملي الخارجي للمجتمع والدولة. لا يرسم الأزهر أفقًا ولا سياسة دينية، بل يقوم بتحويل ما هو ممارس فعلًا إلى كتابة ومدونة فتوى، أما بنيويًا فهو إدارة حكومية ضمن الإدارات. هذا سر المحافظة غير العادية على التفاصيل والإغراق فيها وتفعليها كمؤسسات معنوية؛ إنه غياب الدين نفسه الواقف على الحافة، طمس لحظة الوحي الاستثنائية. واستحالة استعادة هذه اللحظة هو نفسه مرتبط باستحالة السياسة من منظور جذري.

يحرص بيومي على أن يؤكد أن الله يخاطبنا كأفراد، قد يبدو هذا متطورًا جدًا، لكنه مخاتل في الحقيقة، إذ يعني استحالة الدين فعليًا كمنظومة إنسانية للمعنى والحقيقة والعدل. ثمة إلهان لدى بيومي، إله الذات الذي هو صورة نرجسية تكرر ذاته العدمية، وإله الجماعة الذي لا يختلف عن إله الدولة: مجموعة ترتيبات وإجراءات شكلية تصون الحد الأدنى من الرابط الشكلي لها. ولأنه رابط شكلي فهو معرض للخيانة ذاتيًا ومغفور له مسبقًا.. إن ثمة فاصل حاد بين الذات والجماعة كما هو فاصل حاد بين إله الناس وإلهي وهو ما يكرس ازدواجًا يمثل ملعبًا لحرية قاصرة ومذنبة، وبالطبع لا دين ولا ضمير لها.

المحيّر حقا أن كلمة «وظيفة»، بما هي مرتبطة بالتاريخ وحركته المتسارعة في عالم يطرح تساؤلات عملية ووجودية، تنتهي إلى لا شيء.. فلا آلة الإدارة، ولا الدين، ولا أخلاق البيروقراطي لها أي مكان في عالم متغير.. عالم حقيقي. ولذلك تتضامن هذه القوى، الإدارية الدينية، معًا عند أي تهديد، بأكثر أشكال التواطؤ رقاعة لتحافظ على الهيكل العدمي لها. الذي تسميه «الاستقرار».

الخارج والداخل

يشير الباحث السياسي والأنثروبولوجي باتشا تشاترجي فيما يتعلق بـ علاقة «الفكر القومي والعالم الكولونيالي»، بالانقسام الحاد للفكر القومي الذي يضطر إلى تناسي انبعاثته الاستعمارية حيث يسكن فضاءين استطراديين متعارضين في وقت واحد فهو «خطاب مختلف، مع أنه خطاب يهيمن عليه خطاب الآخر». تعبر هذه الازدواجية عن نفسها في شكل انتقائي: معارضة الغرب مع الأخذ بالحداثة. يقابل هذا التعارض تعارض آخر بين المادي والروحي.. أما في شكله الملموس فبين «البيت» والعالم الخارجي، البيت الذي يمثل خصوصية الأمة وثقافتها، والخارج العملي «الذي يحتاج المشروع القومي إلى عقلنته.. ومن ثم إصلاح آثار الثقافة التقليدية».

المدهش أن هذا الإصلاح «الخارجي» المعقلن كان يترتب عليه بالضرورة احتقار مستبطن للإرث الروحي الذي لا يتمكن من فرض كامل سطوته. لقد أصبح الداخل مرتعًا للحلم والصور المجهضة عن الذات. مرتعًا لنوع من المجون الخيالي المؤطر بقواعد خارجية تكبحه وتهينه. إن الإله الكبير، الإله بحصر المعنى لم يعد ممكنا أن يبسط هيمنته على العالمَيْن، وحل مكانه إله للبيت والذات، وإله هو صورة معقلنة من أجل دحض الآخر.

قبر تحت الشمس

السلطة الفعلية المشرعنة غائبة إذن، تسبح في محيط رجراج غير معيّن، سلطة الآمر غير المعرّف، الذي هو نفسه واقع الضرورة المفروض من نظام عالمي.

هذا ما يجعل السلطة هي سلطة كل أحد. ففي مجتمع كهذا يشعر كل فرد أنه مهيأ لسلطة كلية حالمة. ووراءها مباشرة صورة الأمر المطلق للرغبة. إن سدة الإدارة هي الرغبة. يحدث بيومي نفسه «ستتم نعمتك عليّ يا ربي يوم تمكنني من القيام لممارسة السلطان وإعلاء شأنك في الأرض»، لكن شأن الله ليس شيئًا سوى الرغبة المحض الخالصة غير المعينة. إنه، في نظر بيومي، قوة راغبة وقادرة على إنفاذ رغبة غير مساءلة. هذه هو مصدر رقاعة السلطة المستبدة في العالم الإداري. إن قوتها غير مستمدة من النفعية ولا من أيديولوجيا ما ولا تعليل سياسي حقيقي لها، مجرد خيال طائش ملتحم بصورة ما عن الذات. وهو ما سيتحقق فعليًا ما إن يتسلم المصريون سلطة الإدارة كاملة (بالاستقلال) أو يتصورون أنهم تسلموها. ويمكننا رؤية «ناصر» ومن بعده مثل فتاة برجوازية مراهقة من القرن 19 تقرأ الروايات وتتمثلها، مثلما كان حال إيما بوفاري في رائعة جوستاف فلوبير. بيد أن مجتمعًا كاملًا كان يدفع ثمن مراهقتهم وندمهم العاري من الرجولة.

هذا جوهر الاستبداد الإداري: حفاظ على سلطة للأمر تنتهي بأصحابها إلى الموت أو الاحتقار العام. حثالة إدارية مع ذوات فقيرة لا ثقة لها في نفسها، وتتصور كون اعتلائها للإدارة فرصة للتعبير عن النزوة. إذن الإدارة محوطة من الخارج بالنزوة المتبدلة أبدًا.

تكمن جمالية هذا الشكل من السلطة في مجانيتها. والواقع أن المجانية لا تتكشف في محيط ممارسة السلطة ذاتها بل في أطرافها المتحللة منها والتي تقع على هامشها ولكن بحساب. هكذا مثلًا فإن اللغة المحافظة للطبقة البيروقراطية أنشأت شكلين من المجون سواء العاطفي المثالي كما في أغنيات أم كلثوم، أو في الجنسي الفاحش الذي سمح به وتعاملت معه هذه الطبقة بأريحية طالما يمثل خطابًا جماليًا غير عملي. فالنكات الفاحشة والحب المتجرد كلاهما تواجدا بشرط بقائهما على الحدود. وهما بذلك يستران المجون المتضمن في السلطة نفسها، جوهرها وبنيتها. إن جلسات الحشيش التي يصورها محفوظ في كثير من أعماله كعالم متحلل من القيم الشكلية، كانت هي نفسها الضامن لبقاء هذه القيم. فمن غير الصحيح كما تصور أدباء وكتاب متمردين أن الطبقة الوسطى ذات طبيعة محافظة جماليًا وأخلاقيًا، بل هي بلا طبيعة أصلًا، وهي ليست طبقة وسطى إلا بمعنى الاحتياز على الوسط العدمي للإدارة الذي هو لاشيء. هذا في الواقع ما شكل الدفء الذي نشعر به عند مشاهدة أفلام من واقع هذه الطبقة حتى ستينيات القرن الماضي. دفء العادة والتلاعب بالألفاظ بين قطبين تتصل بهما هذه الطبقة وتكتسب منهما حركية من خارجها: سواء من فئات أدنى أو أعلى.

وحياة بيومي نفسها شاهد على ذلك: لقد تزوج من المومس رفيقته حين أُعلن قانون منع البغاء، لكن ليعيد تهيئتها ضمن شرف الإدارة، كما أحب فتاة تصغره بكثير، ذات اهتمامات ثورية إن صح التعبير، سرعان ما أجبر نفسه على التخلي عنها. هو ماجن على أي حال بحسب الطبيعة الجمالية غير المعينة التي يقف في أرضها، وهو معنى خاص جدا للجمال لن تعثر عليه إلا هنا.

بعبارة دالة يختتم محفوظ روايته بعد أن صار بيومي «صاحب السعادة»، لكن في الوقت الذي صار فيه مقعدًا مريضًا، وصار طعم الطموح كالتراب: «وكره كلمات التشجيع الجوفاء، وسلم بأن تقلده للوظيفة الجديدة حلم، كما سلم بان نهوضه لإنجاب ذرية حلم آخر، ومع ذلك فمن يعلم؟! وما يحز في نفسه أن كل شيء يمضي في سبيله دون مبالاة به... ولعله من محاسن الصدف أن القبر الجديد قد حاز رضاه تحت ضوء الشمس».

السلطة والمعرفة

-1-

قد لا تكون الكتابة عن البيروقراطية الآن ذات معنى؛ ذلك أن انحلالها من الجهة الخدمية، واختفاء ما كانت تحققه من قبل من مكانة اجتماعية وأمان اقتصادي على الأقل لصغار الموظفين وأوساطهم تجعلنا ننسى أن هذه الطبقة الإدارية هي المجتمع نفسه، ومع فسادها كانت تتمدد فعليًا باعتبارها بنية نموذجية للمجتمع ككل.

بحيث يمكن رؤية المجتمع كله باعتباره جهازًا بيروقراطيًا رمزيًا فقد وظيفته لكن آلته تعمل في صورتها الميكانيكية الخالصة، وكلما امتد التاريخ صار إلهها الغائب أكثر خفاء واستحالة. ومن ثم فإن السلطة فعليًا كانت مفرقة منداحة عامة مقسومة بعدد الأفراد.

من هنا نفهم نرجسية بيومي العجيبة لا باعتبارها اعتدادًا بالذات، بل باعتبار الذات موضوعًا وحيدًا لسلطة لا يمكن العثور على مصدرها. إنه يتبنى صوتها لكن دون قدرة على ملامسة الشفة الآمرة.

-2-

إن هذه الطبقة التي احتلت المدارس والجامعات والمصالح الحكومية ودوائر الأرشيف والتدوين القانوني كانت تحتفظ وحدها بالصياغة الرسمية للأفكار، ووضعت الإطار العام البلاغي للتدوين وللصورة المعتمدة التي يمكن للمجتمع أن يرى فيها ذاته. والواقع أن كلمة «وظيفة» غدت ذات معنى عكسي تمامًا، فهي مجرد موقع معنوي لسلطة توظف كل معرفة لمقاعدها. هذا المقعد يملأه شخص يستعين على الأمر بسلطة مخولة من معرفة لا يهم ما تشير إليه مطلقًا، بل ما تشكله من رطانة هي رأسمال رمزي للوظيفة.

فعثمان بيومي لم يكن مستخدمًا معزولًا عن المعارف «وقد انتهى من الدراسة، أما اغترافه من بحر الثقافة فلا يتوقف أبدًا. إنه يشبع بها أشواقه إلى المعرفة ويكمل بها ذاته لتكون أهلًا للمركز الذي سيشغله يومًا ما بإذن الله وفضله، ويتسلح بها في نضاله الطويل المرير في الغاية الرسمية التي يطالب فيها كل ذي شأن بقرابينه».

-3-

من الصواب، والحال هكذا، ألا نتحدث عن نمط من المعرفة أو الخبرة المعرفية لدى عثمان بيومي، بل معلومات (وهذا هو ما ينهض عليه النظام التعليمي كله). فالمعلومة بما هي اسم مفعول يدعم جهالة المصدر أو بالأحرى عموميته المطلقة. المعلومة محترمة بقدر ما هي سلطة مقررة من ذات أكبر عامة وشاملة. المعلومة طائرة، سلاح، وبقدر ما هي مبنية للمجهول بقدر ما كان هذا المجهول شاملًا ووثوقيًا (وياللمفارقة) مطعونًا فيه من البداية أصلًا بسبب هذا الإطلاق.

هذا ربما يفسر مفهوم العلم حتى عند «المتنورين» النهضويين، فهو في النهاية «معرفة المستعمِر»، أي القوى المتغلبة، والأخذ بها لا يكون عن خبرة وجدارة المعرفة، بقدر ما تفرض ذاتها كنظام من الدوال، يتيح التماسك الشكلي للذات، والظهور في صورة ما. فالسؤال كان غالبًا (كيف يجب أن نبدو؟)، وهو سؤال يمكن فصله عن الضمير والمسؤولية، هكذا يولد اليقين العصبي والمتأرجح والهش في الوقت نفسه حتى للإنتلجينسيا التي خرجت من رحم البيروقراطية.

لا تنتج منظومة الدوال هذه تاريخًا للذات، ولا للأمة طبعًا، بل تعاقبًا دوريًا لسلطة منطوقٍ ما، بينما تبقى الذات وعاءً خاويًا شاكًا وملولًا.

تبني المعلومة ضمانة دنيوية مؤقتة مثل قواعد لعبة، لكن ما أن يكون بيومي على أعتاب الموت حتى يرتد إلى الخبرة الراسخة العدمية. ففي لحظات الانقطاع تهب فكرة معنى الحياة كريح لا ترحم، مثلما هي عودة المكبوت.

الوجه الآخر للدوال الغالبة هو الاستيهام، الذي يخلق جماعة من الحالمين يتناوبون «المعلومة» ليس باعتبارها خبرة بل أفقًا، عباءة لفظية لحلم، ولنموذج لغوي منتصر. براجماتيون وحالمون هم أبناء عثمان بيومي.

وفي كلا الحالين يفلت منهم واقعهم بالذات، مطرودين إلى الاستخدامية مرة وإلى الاستيهام أخرى. وأبناء عثمان بيومي قد يكونون مستبدين بلا سلطة (authority)، أو ثائرين في مجرد حلم.