«من يحتاج إلى اﻷصدقاء؟»

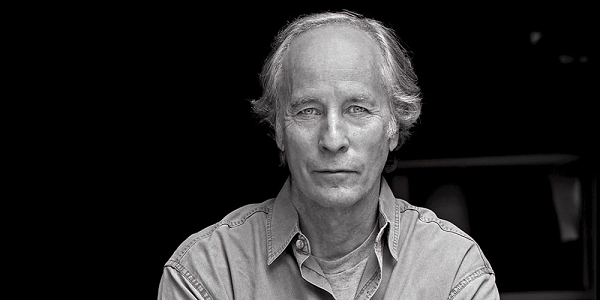

مقال لريتشارد فورد*

*ريتشارد فورد (1944) قاص وروائي أمريكي

نشر في جريدة الجارديان 22 إبريل 2017

ترجمة: أحمد طارق عبد الحميد

الترجمة خاصة بـ Boring Books

يحتفظ المترجم بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمته دون إذن منه.

ولو حصل أن أطلقوا النار على رأسك، سأحتجّ. إنها الصداقة، الصداقة، يا له من انسجام مثاليّ... كول بورتر

ما زال الجدال محتدمًا بخصوص مفهوم الصداقة، وليس لعصر ترامب الساخر اللاذع دخلٌ في تذكيري بأمرها (لكن هل يمكنك تصوُّر صديق لرئيسنا في أي وقت على أية حال؟) إنما يتعلق الأمر بي. لقد تأملت الصداقة طويلًا. ألسنا بحاجة لإجهاد تفكيرنا في الأعراف المُسلّم بها من وقت لآخر؟ «الصديقُ مُنيةُ القلب، آيةُ الطبيعة»، هكذا كتب رالف إمرسون، وأشكّ أنا بذلك. أما الشاعر فيليب لاركن فقد كتب إلى عشيقته يقول «أتساءل أحيانًا، إذا ما كان بإمكان أي شخص أن ينفع أي شخص آخر». هكذا تلتفت لأمر مشكوك فيه؛ عندما تجد لاركن على الطاولة بجوار السرير بدلًا من ميشيل دي مونتين ولاروشفوكو.

إن كثيرًا من الأشخاص المهمّين يعتقدون أن الصداقة مهمة. وكذلك كتاب أكسفورد الذي خُصص لمفهوم الصداقة يؤكد ذلك. «الصديق ذاتٌ ثانية للشخص.. إن الوعي بوجود صديق يزيد درجة وعينا بوجودنا نفسه..»، كما في قول أرسطو الشهير. حسنًا، لكن هذا كلام ينطوي على أنانية تنتقص مما فيه من الإلهام. «يمكنك معرفة المرء بالنظر إلى رفيقه»، هذا كلام منسوب للرسام الرمزي أوديلون ريدون. وأنا لا أثق بأن لهذا المعيار قدرةٌ على التشخيص أفضل من معرفة المرء بالنظر إلى سلالة الكلاب التي لديه أو السيارة الرياضية التي يفضّلها. ويقول مارك توين، «تبلغ طبيعة الشغف المُقدس بالصداقة، من الحلاوة والرسوخ والوفاء والصلابة، ما يجعلها تستمر لعمر كامل»، لكنه يستدرك بعد ذلك فيقول، «ما لم يطلب الصديق قرضًا من المال». وقد كتب نيتشه، صحيح أن لدينا سببٌ وجيه يجعلنا نقدّر معارفنا بدرجة متواضعة، بما في ذلك أرفعها منزلةً؛ لكن لدينا سببٌ وجيه بالقدر ذاته لتقدير أنفسنا بتلك الدرجة المتواضعة نفسها أيضًا.. عندما نتعلم الحط من شأن أنفسنا قليلًا، نستعيد توازننا المناسب مع الآخرين».

كما أننا لا نجد إجماعًا كبيرًا على أولوية الصداقة بين آراء عظماء آخرين. فيشير بليز باسكال إلى أننا إذا توصلنا إلى أفكار بعضنا، سرعان ما تختفي الصداقة. ويشير ثورو، بتعالٍ، إلى أن قولك إن رجلًا صديقك لا يعني أكثر من كونه ليس عدوك. «إن أقصى حد يستطيع أن يسير إليه الأصدقاء في الجنازة مع الموتى، لا يعتبر سيرًا حتى النهاية، وربما يقررون عدم السير إلى جانب الموتى على الإطلاق»، كما كتب روبرت فروست. ويوجز يَشُوع في سفره هذا الأمر، ماضيًا بالاستنتاج لمنتهاه: «وَلاَ تَصِرْ عَدُوًّا بَعْدَ أَنْ كُنْتَ صَدِيقًا».

«إنه موضوع حساس بشكل غريب»، فعلًا، كما يقول الناقد الإنجليزي جون بيلي عن الصداقة، عند استعراضه كتاب أوكسفورد سالف الذكر، قبل 25 عامًا. وربما كان عليه وصف الأمر أنه ببساطة «غريب».

أولًا، يبدو أن كثيرًا مما نفكر فيه بخصوص الصداقة، كتعريفنا لها، والطريقة التي نختبرها ونمارسها بها، إنما يخضع باستمرار للاختبار والتحقيق بشأنها، وإساءة فهمها، وتقييم عيوبها، والتوتر النفسي الناشئ عنها، وتقدير أرباحها وخسائرها، وفشل في تحقيقها، ومقارنتها بنقيضها (العداوة؟). وكما كتب سي إس لويس «إن القول بأن (هؤلاء أصدقائي) يعني ضمنيًّا أن (أولئك ليسوا كذلك). وإن بإمكان الفرد والمجتمع العيش من دون الصداقة». وإن إصدار كتاب أوكسفورد عن الصداقة في حد ذاته كفيل بإثارة الشك في أمرها من اﻷساس.

إن هذا العناء المُتكلَّف لتعريف الصداقة يشير في مُجمله، من جهة، إلى أنها تصيبنا بالتوتر أكثر مما تجلب لنا السعادة. ومن جهة أخرى، فإن الاضطراب في كل تعريف مُفترض للصداقة، لا يجعلها تبدو إلا كلغز يُعرب عن نفسه أخيرًا بصمتٍ غير مريح. دَجل من نوع «إذا لجأت للسؤال عنها، فأنت لا تعرفها إذن». (وحدنا لا نعرفها). أما اعتماد الصداقة على الموت كاختبار نهائي فيمثل أقل جوانب الصداقة جاذبية. كتبت هيستر ثريل، عشيقة دكتور جونسون، قائلة: «في الثالث من يناير.. شنق فيتزهيربرت نفسه، فقال جونسون، اﻵن تأملي نتيجة احتفاظ المرء بدائرة معارف واسعة وليس بها صديق واحد». الموت علينا حق، كما هو واضح، حتى نتمكن من حسم مسألة من هم أصدقاؤنا الحقيقيون فعلًا -ومن ليسوا كذلك. وبغض النظر عن المتطلبات الإشكالية الأخرى للصداقة، فإن اختبار الموت هذا بالتحديد هو ما يجعل الصداقة مادة خامًا لمتمرّسي التشكك الأشدّاء مثل لاركين وفروست وثورو وتوين. إنهم يشمُّون -مثلي- في أمر الصداقة رائحةً لا تَطيب. ولعل الأمر مرتبط بترامب. لعل كل شيء مرتبط به.

***

سألني أحدهم منذ وقت غير بعيد عمن يكون أعز أصدقائي، ففكرت بالأمر. أخبرته، «لا أدري، ربما ليس لدي صديق. أو ربما لدي ولكني لا أعرف ذلك. وربما لا أدري ما يعنيه تعبير (أعز الأصدقاء) أصلًا». يبدو أن هذا الرد قد أقلق السائل، كما لو كان يُفترض بالجميع معرفة هذه الإجابة، وأن عدم يقيني يكشف عن علة بي -علة متعلقة بشأن الأصدقاء، وربما لغيره من الشؤون أيضًا. «لدي أصدقاء»، قلت ذلك بشكل دفاعي قليلًا، لكني تابعت بتردد «لكنهم مع ذلك قليلون، حقًا». لم يساعدني هذا في حجتي، مع أنه كان ردًا دقيقًا -ولا غبار عليه فيما أرى. حاولت فيما بعد أن أعود لموقفي فأضفت: «إني متشكك حقًا في مَن لديهم كثير من الأصدقاء». وهذا حقيقي أيضًا، لكن لا يمكنني إخبارك بسبب هذا الشعور.

إن استيعابي لهذه الحقائق الواضحة في نفسي قد جعلني أقبل –بناءً على الأعداد المجردة– احتمال أني لست صديقًا جيدًا جدًا؛ أو أني افتقر للمهارة اللازمة للصداقة. أو لأصوغ الأمر على نحو إيجابي أكثر، فأنا لا أشترك مع الآخرين في كثير مما يُشاع أنه الرأي الصحيح عن الصداقة. وإن كنت أتمنى أن يجد أصدقائي القليلون أسبابًا لمعارضتي في هذا الرأي، لكني أجد في قول إني قد لا أكون جيدًا جدًا في صداقتي، إقرارًا منعشًا لدرجة مبهجة تقريبًا، وأشبه بنشوة عالم فلك يكتشف ثقبًا أسود جديدًا -وإن يكن هذا الثقب مستقرًا في قلبي أنا. أكان أحدٌ ليصرِّح بهذا لو لم يكن يعتقد أنه الحق؟

أعرف حقًا أنني لم أتحلّ كثيرًا بالثقة -وهي على ما يبدو، من بين معظم المصادر، إحدى أهم مكونات الصداقة. إنني لا أحب الوثوق بالناس، ولا أفعل ذلك تقريبًا على الإطلاق. كما أن رغبة الناس في الوثوق بي تزعجني، وأثنيهم عن ذلك على الدوام تقريبًا. فالثقة تبدو كبند اختياري وغير ضروري على الإطلاق لإيمان زائف، إنها تتعلق لدرجة كبيرة بقدرتي على التنبؤ (وهو ما لا أتمتع به)؛ أو بإمكانية الاعتماد عليّ في فعل ما يصبّ في صالح شخص ما، وهو ما أريد دائمًا فعله لكني أفشل بصورة معتادة، خاصة عندما تكون مصالحي الشخصية مُتضمنة. وأسوأ ما يمكن أن يقوله الناس عنك هذه الأيام هي أنك غير أهل لثقتهم. وهو ما أرد عليه بقولي، لا تثقوا بي. يبدو أن الوثوق في تعبيرنا الحديث يشترك في كثير من مضمونه مع اللفظ المشابه -الوَثاق؛ إنه نوع من التقييد المُتبادل المُتعمّد والنادر، وهو مما لا يُفترض أن تفعله الصداقة الطيبة (إذا كان لمخلوق كهذا أن يُوجد) فالمُفترض بها أن تحررني أنا وصديقي من شيء كريه ما، بينما تتيح لنا بديلًا أفضل.

إن ما ألاحظه بشأن علاقاتي مع الناس –أصدقاء ومعارف على السواء– يبدو خليطًا واضحًا من القيام بالواجب البشري والقيام بما ينافيه -فضلًا عن التقصير في ذلك الواجب نفسه. إنني على يقين من أني ألتزم بمستوى من السلوك تجاه الآخرين يندر أن ألتزم به تجاه نفسي. كما أرى في نفسي شخصًا متعاطفًا ومشاركًا وجدانيًا (ومَن منا لا يتحلى بذلك، ما عدا إبليس؟). لكن بينما أرى الآخرين على الدوام تقريبًا بعين الإعجاب البشري، فإني أراهم كذلك بلا شك متميزين تمامًا عن ذاتي –في حين يبدو أن الصداقة غالبًا ما تطمس الخطوط الفارقة بيني وبينك. أتتذكر رأي أرسطو؟ «الذات الثانية».

الصداقة أيضًا –أكرر أن هذا هو تقديري المرتاب– «خاصّة بشخص» إلى أبعد حد، ومُكرّسة «للمخصوص» من كل شيء. ومرة أخرى يكتب لويس، الذي يستطيع التكيّف مع الأمور لأقصى حد، «الصداقة.. علاقة بين الرجال في أعلى مستويات الفردية. إنها تستلُّهم من (معيّة) الجماعة». إن لويليام بليك أكبر سلطة هنا من دون شك، فهو القائل،«على مَن يقدّم الخير لشخص آخر أن يقدّمه بشكل دقيق مُحدد، أما الخير العام فهو حجة النذل». هذا أنا على ما أظن؛ النذل. لطالما أعجبني في نفسي أني أتحمل عناء التعامل مع الحمقى جيدًا على نحو خاص (وإلا فكيف ننجو؟)، وفيما يتصل بذلك أعجبني أن صداقاتي تعكس شعوري المعتاد تجاه جميع الناس، أكثر من أن تعكس حالة سامية أمنحها لشخص مخصوص. إنني أشعر بالأحرى أنني في حرب مع «المخصوص» من معظم الأشياء. إنني مع المودّة الإنسانية، لكن ألا يمكنني الاكتفاء بحب العالم في العموم فحسب؟

أما إذا قلبنا الموازين، فإني ألاحظ في علاقاتي أن الآخرين يميلون إلى الإعجاب بي أولًا (ما لم يكرهونني في التو واللحظة). أنا مهذب وصريح وأجيد السمع والاهتمام، ولا أقصد الإساءة للعالم. أحاول تقدير وجود شخص آخر بالفعل. لكني اعتدت أن يقل إعجاب معظم الناس بي بعد فترة، كما لو أن ثمة ضوءًا شاحبًا يتسلط عليّ عندما يبدأ أحد بمعرفتي، فيكشف له من صفاتي الأقل قبولًا أكثر مما يكشفه له من الصفات الأكثر قبولًا: إنني صريح بزيادة؛ أو أن صراحتي زائفة؛ أو أن حسن أخلاقي مُصطنع؛ أو أني مُزيف كليًا. بالطبع، مَن منا لم ينكمش أمام زيفه من حين لآخر؟ ولا يلزم أن تكون روائيًا ليصدُق ذلك عليك. بل يكفي أن تكون حيًا. وفيما بعد –يسرّني القول في النهاية– يجتاز القليل من الأنفس الصابرة حشدَ إخفاقاتي الشخصية ويعتبرونني مقبولًا بدرجة أو بأخرى. وإن لم يحدث هذا قَط دون أن يكونوا واعين تمامًا بالشخص الذي صادقوه بالتحديد.

وفوق هذا كله، لدي نزوع للقسوة في التعامل مع أصدقائي القليلين. كما أن غضبي وإن لم يكن سريعًا فهو قبيح، وما أسهل أن أشعر بالإساءة، وهو حال يعتدُّ بالذات على حساب الآخرين. وقد أصبح ساعة الغضب صريحًا بزيادة -وهو ما لا يقدّره الكثير من الناس (من يلومهم على ذلك؟). إنني أتخفّف من أصدقائي من حين لآخر دون تعليق أو تحذير، لكن ذلك (فيما أرى) لا يحدث أبدًا دون سبب -وإن تنوع السبب من الغدر الصريح إلى مجرد الفتور تجاه ما يبدو شروط الصداقة المتساهلة بالفعل. ليست قائمة أصدقائي السابقين طويلة، لكني أجد من التحصين أن أوجّه لصداقاتي ما يكفي من الاهتمام، للدرجة التي تجعلني أخلِّف بعضها وراء ظهري.

وفي بحثي عن أسباب لهذا العجز عن عقد الصداقة، أثق أن اللوم لا يقع على أحد غيري. فلطالما غلبت الطبيعة التطبّع في قدري. ورغم ذلك، لعلي لم أنشأ على ما قد تسمّيه نماذج معتدلة تساعد على احتمال الصداقات. فأنا لدي أصدقاء قدامى. وإن كانوا غير كثيرين كالعادة. وكان أبويّ على صلة بأشخاص يدعونهم «أصدقاء». لكني لم أعرف قط أنهم يشاركونهم شيئًا غير تناول الغداء والانتشاء بالشراب. ولم يكن لديهم أي شيء طيب ليقولونه في الغالب عن «أصدقائهم» -كما لو أنهم لم يكونوا أصدقاءهم على الإطلاق. ولهذا لم تكن أمي أو أبي (فلم يكن هناك غير ثلاثتنا) أصدقاء جيدين لذوي أرحامهم. لم تكن أمي تحب حماتها أو أمها هي أو زوج أمها. أما أبي -الذي انتحر والده- فلم يكن يحب زوج أخته. القليلون أحبوه. والأمور كلها على هذه الشاكلة.

عندما كنت معنيًا بالأمر، كانت أمي في أفضل التقديرات تحتمل (على مضض) أصدقائي في فترة الثانوية، وبدا أنها تفضّل لو لم يكن لدي أي منهم. كان الأمر أبسط بالنسبة لها فحسب. كانت تستخفّ بهم باستمرار كما لو كانوا مجرمين (كان بعضهم كذلك بالفعل)، وكانت كثيرًا ما تطردهم من المنزل بسبب شيء يقولونه (أو شيء ظنت أنهم يقولونه) -دون أن تذكر لي سببًا على الإطلاق. وذات مرة، عندما تخلّى عني مجموعة من أصدقائي بشكل مخز في عراك بالأيدي وبالتالي تلقيت ضربًا مبرحًا، اكتفت أمي بهزّ رأسها، والنظر إليّ بازدراء، ونصحتني أن أعثر على «أصدقاء جدد». ومع أني فعلت ذلك، فقد ضاجع اثنان من أصحابي هؤلاء فتاتي أيام الثانوية عندما كنت غائبًا في البلدة، وكذبا عليّ بذلك الشأن، ثم نسيا كذبهما علي وأخبراني بالقصة كاملة كما لو أنها حدثت لشخص آخر وأني سأجدها مضحكة. لم أجدها كذلك.

من يعرف؟ لعل تجربة صداقاتي المشوهة لها دخل بكوني طفلًا وحيدًا، أو لكوني غير بارع بما يكفي في الرياضات الجماعية، أو عدم بقائي في الجيش فترة كافية، أو لمشاكلي في التعلّم التي كنت أشعر بالخزي منها والتي جعلت مستواي الدراسي ضعيفًا. لم يُجلسني أحد رغم ذلك في أي مكان بأي وقت ويشرح لي أن الصديق هو مُنية القلب وآية الطبيعة. لعل هذا هو الحال نفسه مع العديد من الصبيان. لكن مرة أخرى هذا الأمر يتعلق بي أنا.

ماذا كان ليحدث لو كان بإمكاني الحصول على نموذج أفضل للصداقة وأكثر واقعية وفاعلية؟ ما كان الأمر ليعجبني لو أنني اضطررت لأن أكون شبيهًا بصديقي -في طبعه، في بداهته وسرعة حضوره، في اهتماماته وخبرته وعمره ونوع جنسه. ما كنت لأرغب بكامل إرادتي في كشف الحوادث المخجلة والخاطئة من حياتي جميعها أمام صديقي (الأمور التي قد أستعين عليها خارجيًا بالعلاج النفسي أو أكتفي بكتمانها). لن يحدث أن أضطر للانسجام على الدوام مع صديقي، أو أن أتمنى له الخير على الدوام (لكن لن أتمنى له الشر أيضًا). ولن يكون هو مضطرًا للاعتقاد بأن تجاربي المخجلة ليست مدعاة للخجل. ولن يكون لزامًا عليه الاتفاق معي في ما يتأسس عليه الخير والشر في هذا العالم. لن يلزمه الشعور بوجوب فعل شيء ما، لا أستطيع فعله بنفسي، نيابة عني. ولن يتوجب عليّ أن أكون راغبًا في تلقّي رصاصة فداءً له، أو أن أقوم بتأمينه، أو أن أسانده، بل وأن أتنازل عن شيء ليناله هو. لن يتوجب علي أن أكون على الدوام صريحًا أو قادرًا على تقديم الحقائق المُرّة (ولو أني قد أفعل ذلك على أي حال). ولا يمكن ألا أشكو على الإطلاق لصديقي أو أشكو منه -في وجهه، أو من ورائه. يجدر بالصداقة أن تُفهم باعتبارها على الدوام شيئًا إضافيًا في طبيعتها. وبهذا يجدر أن يكون الغفران سهلًا على أصدقائنا كما هو على أعدائنا. وكما هو الحال في كل شيء، لا تحتاج الصداقة لوعد بالاستمرار للأبد، بل تطول فحسب بقدر ما تتيحه لنا من الحريات التي نرغب في التحلي بها من دونها. ربما يجدر بالصداقة أن تقدم لنا ما تقدمه لنا رواية رائعة (ولو أن الرواية ستؤدي هذا على وجه أفضل دون شك): مصالحتنا مع الحياة كما هي، وجعلنا أصدق مع أنفسنا. بمعنى آخر، يجدر بالصداقة ألا تضيّق على المرء ملكات التفكير النقدي لديه وتفضيله الشخصي. ولو أن طلب مثل هذا من الصداقة يبدو طلبًا للمستحيل.

إنني أدرك على الأقل أيضًا، بشكل جزئي، أني قد أكون كائنًا معطوبًا فحسب، وأن هذا دليل على ذلك. بل وربما لست أقرب أصدقائي لنفسي. أعلم أني لا أشعر برغبة مُلحة في العثور على أصدقاء جدد الآن. منذ سنوات، حاول أحد أصحابي عقد صداقة بيني وبين أحد أصدقائه، فقلت له «لا، شكرًا. لدي ما يكفي من الأصدقاء». واندهش كلاهما. لكني لم أفهم على الإطلاق لمَ قد تكون رغبتي الشخصية والخاصّة بالكامل شاغلةً بهذا القدر لشخص آخر. لعل هذا ينطوي على دليل ما. إنه ينطوي بالتأكيد على مصداق قول «بايلي» إن الصداقة موضوع حساس بشكل غريب. الأمر كما لو أننا نخشى أنها قد لا تكون موجودة من الأصل، وهو ما يتركنا مع أنفسنا فحسب، نزدري ونُحب من دون عَون. وإن من الأفضل عندي، طالما عجزنا عن تعريف الصداقة بشكل متين، أن نعيدها لمكانتها الآمنة كفكرة مُجردة عزيزة محفوظة في قلوبنا فحسب، ولعل هذه هي وجهة نظر إيمرسون منذ البداية.

رد واحد على “ريتشارد فورد: من يحتاج إلى الأصدقاء؟”

هذا مقال في غاية الإمتاع. لقد أفادني كثيرا بخصوص كتابة سردية أعكف عليها عن الصداقة. ما كتبته عن الصداقة في كتابي – قيد النشر- لا يختلف كثيرا عما ذهب إليه كاتب المقال، سوى في بعض التفاصيل. أثني كثيرا على الجهد الذي تقومون به في هذا الموقع المميز