في عام 1976، صار عدوية اسمًا شهيرًا، بل وصل إلى مكانة نادرة، إذ صار شريط له الأكثر مبيعًا بين شرائط الكاسيت في مصر. ولكن الغريب أن أي أغنية له لم تذع في الإذاعة المصرية

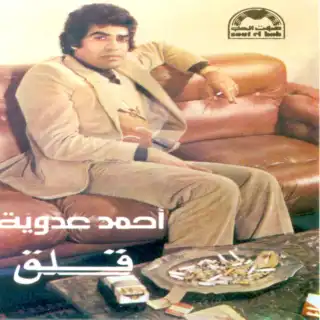

صناعة أسطورة أحمد عدوية الموسيقية

مقال: أندرو سايمون

ترجمة: أمير زكي

نُشِر في New Lines Magazine

فبراير 2025

وُنشرَت الترجمة في أخبار الأدب

أبريل 2025

في 29 ديسمبر الماضي، توفي جيمي كارتر، الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة. توفى السياسي الكبير في ولاية جورجيا، ووصلتني الأخبار وأنا أقضي إجازة عيد الميلاد مع عائلتي في ولاية فرجينيا. رحيل كارتر كان سببًا في ظهور العديد من المراثي المؤثرة، ولكن وفاة شخص آخر في اليوم نفسه هي التي دفعتني إلى البكاء. توفى أحمد عدوية في عمر التاسعة والسبعين. لم أحظ بفرصة لقاء عدوية أبدًا، ولكن معرفتي به توطدت مع مرور سنوات العقد الماضي. في ظهيرة ذلك اليوم، استطاعت كلمات كاتب مصري أن توجز ما الذي يعنيه هذا الفنان الأيقوني للعديد من المستمعين. كتب يوسف رخا على منصة بلوسكاي: "كان صوت القاهرة، القاهرة التي تخصني. مَثَّلَت أغانيه كل شيء".

لم يكن رخا وحيدًا في هذا الشعور، إذ امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات من الأصدقاء والأغراب من جميع أنحاء العالم العربي بل وخارجه، شاركوا فها أغاني عدوية الشهيرة، ووضعوا مقاطع مصورة لحوارات معه تركز على تاريخه الفني البارز، أو رفعوا صورًا له وهو يغني على مدار خمسين سنة. جميع المنشورات الراثية لعدوية على منصات فيسبوك وX وإنستاجرام أشارت إليه باعتباره فنانًا استثنائيًا ذا تأثير هائل أدى إلى تغيير مسار الموسيقى المصرية.

ما غاب عن كل هذه المنشورات كان العقبات التي كافح عدوية لتجاوزها ليصبح أسطورة. يحتفي العديد من الناس بعدوية الآن، بعد وفاته، ولكن خلال حياته أطلق عليه النقاد حملات ممنهجة. ولكن عدوية الذي تعرض للإقصاء الذي منعه من السير في المسارات التقليدية التي تؤدي إلى النجاح في الغناء في مصر، استعان بوسيط جديد ساعده على الوصول إلى شهرته، وهو جهاز الكاسيت المتواضع، وهي التكنولوجيا التي لم نعد ندرسها كفاية في عصرنا. أتاحت هذه التكنولوجيا فرصة لم تتح لأجيال المغنين السابقين عليه، إذ مكنت عدوية من الوصول إلى جمهور هائل، خارج أسوار الإذاعة الحديدية.

ولد عدوية في عام 1945 بمحافظة المنيا، المحافظة التي أنجبت العديد من القامات المصرية البارزة، إذ خرجت منها النسوية هدى شعراوي، وعميد الأدب العربي طه حسين. ومثل العديد من أبناء الأقاليم في مصر، توجه عدوية إلى القاهرة في سن صغيرة ليبحث عن فرص حياة أفضل. وفي مفارقة حادة بينه وبين العديد من المعاصرين، الذي أتقنوا حرفة الموسيقى والغناء في المعاهد الموسيقية النخبوية بالعاصمة، تعلم عدوية الغناء في الشارع المعروف بموسيقييه، أي شارع محمد علي، وذلك في السنوات التي تلت ظهور "الضباط الأحرار"، الذين كانوا مجموعة من العسكريين الذين خططوا لانقلاب عسكري سلمي في صيف عام 1952، وأطاحوا بالملك فاروق الذي رحل إلى أوروبا. خرج من هذا التنظيم أول ثلاثة رؤساء للجمهورية في مصر. تفاعل عدوية مع العديد من رواد المغنين المشهورين، ومنهم محمد رشدي وشفيق جلال. عادة ما جرى هذا التواصل على المقاهي، حيث كان عدوية يعمل صبيًا ليجد قوت يومه. في الأوقات التي لم يكن ينظف فيها الموائد تعلم من الجالسين العزف على عدة آلات، ومنها الناي والرق، ولكن صوته هو ما فتح له الأبواب، ومنها باب منزل إحدى النجمات الكبيرات.

كانت المطربة شريفة فاضل، وهي صاحبة كازينو شهير في شارع الهرم، تقيم الحفلات في منزلها، حيث يرفه المطربون عن علية القوم في المجتمع المصري. في عام 1972، العام السابق لحرب أكتوبر، غنى عدوية في إحدى هذه الحفلات، وصادف أن أحد الضيوف كان يدعى أمين سامي. دعا أمين سامي عدوية ليغني في كباريه "الأريزونا" في شارع الهرم. وفي أحد الملاهي المعروفة القريبة من أهرام الجيزة، استمع الشاعر مأمون الشناوي إلى صوت أحمد عدوية. مأمون الشناوي شاعر غنائي من الإسكندرية، عمل مع الكثير من النجوم الكبار في مصر، والشناوي في ذلك الوقت كان يعمل مستشارًا فنيًا لشركة موسيقية جديدة تسعى جاهدة لتحقيق النجاح.

في الوقت الذي استمع فيه الشناوي إلى عدوية وهو يغني على المسرح بشارع الهرم، كانت شركة صوت الحب متعثرة. أدى هذا اللقاء إلى تغير حياة الاثنين. بدعم من الشناوي، سجل عدوية في عام 1973 أولى أغانيه الناجحة على شريط كاسيت من إنتاج الشركة. باعت الأغنية حوالي مليون نسخة، وأنقذت الشركة من الإفلاس. حققت أغنية "السح الدح إمبو" نجاحًا هائلًا. أشارت الأغنية التي تضم كلمات هدهدة موجهة إلى طفل، إلى قطيعة مرحب بها مع الموسيقى السائدة، ولفتت انتباه جمهور كبير بإيقاعها الجذاب واستعمالها للغة الحياة اليومية، والقصة التي تحكيها.

تذكر إحدى القصص أن مصدر إلهام كلمات الأغنية كان حادثة عادية جرت قبل عدة سنوات. القصة ترجع إلى الشاعر الغنائي المنتمي إلى الطبقى الوسطى بالقاهرة خليل محمد خليل والذي كان يحمل الاسم المستعار" الريس بيرة"، دُعي الريس بيرة إلى منزل صديق ليساعده على مصالحة زوجته. تركت الزوج طفلها بجانب بيرة وهي تعد الشاي للضيف. وعندما بدأ الطفل في البكاء، قالت له وهي في المطبخ "إدي الواد لأبوه"، ولكن الأب ما زال غاضبًا من الزوجة فلم يحمل الولد، هذا ما جعل بيرة يطلب منهما "شيلوا الواد م الأرض". تستمر القصة وتقول إنه بعدما تصالح الزوجان غادر الريس بيرة المنزل وفي ذهنه أغنية جديدة، وولدت أغنية "السح الدح إمبو". تدور الأغنية عن شخصين يسعيان إلى إرواء عطشهما، طفل يبكي على الأرض وينتظر من أحد الموجودين أن يحمله، بالضبط مثلما شهد الريس بيرة، ورجل يشكو "ليلي طال"، ويبحث عن حبيبة صاحبة "جمال على قد الحال".

بعد أن سجل عدوية الأغنية، التي جمع من أجلها فرقة محدودة، ضمت عازفي باركشن ورق وترومبيت، سافر إلى ليبيا، وفور عودت وجد أغنية "السح الدح إمبو" منتشرة انتشارًا هائلًا.

بعد "السح الدح إمبو" ظهرت أغنية "سلامتها أم حسن" وبعدها "حبة فوق وحبة تحت"، ثم "كله على كله"، وانضمت هذه الأغاني إلى ربرتوار المغني الذي بدأ يتسع منذ عام 1974. انتشرت تلك الأغنيات المسجلة على شرائط كاسيت بين سائقي التاكسي، وكانت تشتغل في الملاهي الليلية، ويُستعان بها في الأفراح وفي دكاكين الحلاقة، لقد غزت جميع أنحاء الحياة في مصر. بعد فترة قصيرة، وبفضل صوت عدوية المميز وفرقته البسيطة، أسهمت هذه الأغاني الممتلئة بالطاقة في تغيير المشهد الموسيقى في البلد كله، وبالتالي في تشكيل نوع موسيقي جديد، وهو الموسيقي الشعبية. وكما يتضح من كلمة "شعبي"، كانت هذه الأغنيات أقرب إلى "الشعب"، وكانت الأغاني الشعبية متجذرة في الحياة اليومية، واستعانت باللغة التي يتحدث بها عموم المصريين. بالتالي انفصلت هذه الموسيقى جذريًا عن الأسلوب الغنائي الذي كان مهيمنًا في هذا الزمن.

يمكن إظهار الفارق بين هذين النوعين الموسيقيين من خلال أغنية "انت عمري"، الأغنية التي شارك فيها فنانين أسطوريين متحققين، وهما أم كلثوم المعروفة بـ "كوكب الشرق" والتي جاءت من قرية صغيرة لتغزو صناعة الموسيقى في القاهرة بداية من العشرينيات، والمتمكنة من "الطرب"، هذا الذي يجعل المستمعين يصلون إلى حالة من النشوة، والموسيقار والمطرب والممثل محمد عبد الوهاب، الفنان المجدد الذي دمج الثقافتين الموسيقيتين العربية والغربية. يسَّر هذا التعاون الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه، لتُؤَّدَى الأغنية على المسرح في عام 1964. تجاوزت الأغنية العاطفية مدة الساعة، وأدتها فرقة هائلة العدد، تضم أكثر من عشرة من عازفي الوتريات. تتحدث أم كلثوم في الأغنية إلى حبيبها الذي غير حياتها، إذ بعدما كان عمرها "ضايع" قابلت شخصًا تخشى "العمر يجري" بعد لقائه. بعد أن تنهي الكوبليه، وتتفنن في التطريب مع كل كلمة، تغني أم كلثوم: "انت عمري اللي ابتدا بنورك صباحه". بعد إذاعة الأغنية على الهواء، والتي جعلت إذاعة بلد عربي آخر واحد على الأقل تلغي نشرة الأخبار ذات الموعد الصارم لعدم مقاطعة الحفل، صارت "انت عمري" تذاع مرارًا وتكرارًا بوتيرة يومية في الإذاعة المصرية، أذيعت "انت عمري" كثيرًا جدًا، لدرجة أن أم كلثوم وعبد الوهاب نفسيهما طلبا من الإذاعة تقليل معدل إذاعتها. ويسهل علينا أن نلاحظ أن عدوية بأسلوبه الموسيقي المختلف لم يحظ أبدًا بهذا الامتياز.

في عام 1976، صار عدوية اسمًا شهيرًا، بل وصل إلى مكانة نادرة، إذ صار شريط له الأكثر مبيعًا بين شرائط الكاسيت في مصر. ولكن الغريب أن أي أغنية له لم تذع في الإذاعة المصرية. رَتَّب المسؤولون في عدد من المحطات الإذاعية المصرية البارزة المغنين في مجلة شهيرة عام 1975، واعترفوا أن معظم وقت الإذاعة مخصص لمطربي "الدرجة الأولى" من أمثال أم كلثوم وعبد الوهاب. غاب اسم عدوية كلية من تقرير المجلة. ولكن في الحقيقة كان صوت عدوية في كل مكان، ومعظم المصريين كانوا يعرفون أغانيه، فشرائط الكاسيت التي تحمل صوته كانت بعيدة عن سيطرة حراس بوابات الثقافة المصرية، الذين سعوا جاهدين لخنق هذا الصوت.

يعود وجود الإذاعة المصرية الرسمية إلى ربيع عام 1934، حين أجبرت السلطات المحطات الإذاعية المستقله التي يبثها أفراد على الإغلاق، وبعد أن صمتت محطات الهواة، أطلقت محطة الحكومة المصرية بثها الافتتاحي. وللتأكد من أن المحتوى "الصحيح" يصل إلى الجماهير في السنوات المقبلة، اعتمد مسؤولو الإذاعة على لجنتين لمراقبة كلمات الأغاني والتسجيلات، وإذا قبلت اللجنتان الأغنية، يكون للمحطات الحق في تقرير إذا ما كانت ترغب في إذاعة الأغنية أم لا. مثَّل انتقاء الإذاعة لأغنية بعينها مبعثًا للفخر، واعتُبر الإقصاء الذي تمارسه ضروريًا، إذ نظر المسؤولون إلى هذه التكنولوجيا الجديدة باعتبارها "مدرسة بلا أسوار تصل لعموم الشعب" وتعهدوا بألا يخربوا "أخلاق الشعب وكرامته". منعت اللجنتان دخول عدوية إلى الإذاعة، والغريب أن الأسباب التي اعترض بها النقاد على أغاني عدوية كانت نفس الأسباب التي جعلت شعبيته طاغية بين الجماهير.

في أغنية "حبة فوق وحبة تحت" يتحدث عدوية عن رجل ينظر إلى "فوق" نحو امرأة جميلة، ولكنها لا تأبه بمغازلاته. يغني عدوية في البداية: "البدر ساكن فوق.. وانا اللي ساكن تحت". ويستكمل متوسلًا:

"بصيت لفوق بشوق

مال قلبي وانجرحت

يا اهل الله ياللي فوق

ما تبصوا على اللي تحت

ولا خلاص اللي فوق

مش داري باللي تحت".

هكذا يطرح عدوية تساؤلاته مع نهاية اللازمة الأولى. رأى البعض أن الأغنية الجذابة استطاعت أن تنقل خبرة من الحياة اليومية، ولكن البعض الآخر رأى في الأغنية نموذجًا لـ "الهبوط" بما تحمله من إيحاءات جنسية خالية من أي معنى عميق. نقاد آخرون وجدوا أن الأغنية تتحدث عن التفاوت الطبقي، ولكن سريعًا ما تم تجاهل هذا التفسير، وكانت الحجة أن عدوية يجسد المصاعب الاقتصادية التي تمر بها مصر، وليس أحد المحللين الأذكياء لها. بالتالي رأى حراس بوابات الثقافة في مصر أنه ليس من المفترض أن تُسهِم هذه الأغاني في تشكيل ثقافة المواطنين النموذجيين، وبالتالي ليس من المفترض أن تذاع على البث الهوائي الذي تتحكم فيه الدولة.

بحسب أحد الدعاة، وهو الشيخ عبد الحميد كشك، من الأفضل للشباب المصري أن يدرس الشعر بدلًا من الاستماع إلى هذه الأغاني "الهابطة". وجود عدوية ضمن أسماء المطربين الذين ذكرهم الشيخ كشك في خطبته الحماسية له مغزى؛ فهو يعبر عن نقد صريح للفنان من جهة، ولكنه من جهة أخرى يشير بشكل غير مباشر إلى تنامي شعبية عدوية. لماذا؟ لأن كيف يمكن مهاجمة شخص مغمور؟ لقد استطاع عدوية أن يحظى بالشهرة بدون الحاجة إلى الإذاعة، وذلك بالاستعانة بوسيط منسي إلى حد كبير الآن، ولكن استطاع من خلاله أن يحقق انتشارًا كبيرًا. مع نهاية السبعينيات، سيطرح أحد الصحفيين المصريين هذا السؤال: "كيف يمكننا أن نهرب من مدرسة عدوية؟" فرغم منعه من الدخول إلى "مدرسة" الإذاعة، شكَّل عدوية مدرسة متفردة بجهده الشخصي.

مكنت صناعة الكاسيت، التي انطلقت من أوروبا عام 1963، عددًا غير مسبوق من الناس في مصر من الإسهام في الثقافة وتداولها، ولأول مرة صار المستهلكون للثقافة منتجين لها. انتشرت أجهزة الكاسيت في مدن مصر وقراها بطرق عديدة، منها طريق المصريين العائدين من ليبيا والعراق ودول الخليج العربي بعد أو أثناء عملهم في دول النفط، سواء عادوا طيرانًا أو في السيارات أو على البواخر، انتشر الكاسيت أيضًا من خلال صناعته في المصانع المحلية أو عن طريق الوكلاء المرخصين الذي شاركوا المصانع العالمية مثل سوني وسامسونج. صار جهاز الكاسيت أساسيًا لتأثيث "البيت العصري" وسلعة مرغوبة وسط ثقافة الاستهلاك المتنامية التي بدأت خلال حكم السادات. بعد حرب 1973، التي أنهت المواجهة العسكرية بين مصر وإسرائيل ولكنها شكلت نصرًا سياسيًا للرئيس المصري، أعلن السادات سياسة الانفتاح الاقتصادية، ومَثَّل هذا التغيير انتقالًا من اشتراكية الدولة إلى الرأسمالية. ازدهرت أشكال الاستهلاك الجماهيري في هذه الفترة، وازدهرت معها ثقافة الكاسيت.

اختلفت أجهزة الكاسيت عن الوسائط الأخرى، سواء الأسطوانات أو الإذاعة، في كونها سهلة الحمل والاستخدام ورخيصة الثمن؛ لقد صارت الوسيط الإعلامي الذي يخص الجماهير. قدمت هذه التكنولوجيا اليومية للعديد من الناس أداة مؤثرة للالتفاف على الرقابة ومحطات الدولة التي تسيطر على الإنتاج الثقافي. من هذه الجهة سَهَّل جهاز الكاسيت العديد من التغيرات، تغيرات مشابهة لما تحدثه المواقع الاجتماعية الآن على الإنترنت، ولكن الفارق أن هذا جرى قبل أكثر من خمسين سنة. في هذا الوقت كان يمكن أي شخص أن يسجل صوته، وأن ينسخه، وأن تصل هذه النسخة إلى جمهور واسع بضغطة زر واحدة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأستوديوهات المتخصصة. كانت هذه إمكانية ثورية في ذلك الوقت.

استعان العديد من المصريين بالإمكانيات الخلاقة لشرائط الكاسيت، ما أغضب حراس البوابات في مصر. وكان عدوية من بين من أسهموا في البيئة الصوتية الثرية التي ازدهرت في هذا الوقت بفضل الكاسيت، إذ انبعث صوته من السيارات والمقاهي والمنازل. لم يقتصر حضوره على الحفلات في الملاهي الليلية وحفلات الزفاف وغيرها من المناسبات، بل كان في قلب الجدالات التي تتحدث عن "سقوط" الموسيقى.

في صيف عام 1977، أصدر عدوية أغنية ناجحة أخرى، وهي "بنت السلطان"، وكما كان الحال مع "السح الدح إمبو" عادت ثيمة "العطش" مجددًا، ولكن بدون الحاجة إلى طفل. يتحدث المطرب في هذه الأغنية، التي لاقت شرائطها رواجًا واسعًا، إلى امرأة تحمل الماء على كوبري عباس، وهو كوبري معروف لسكان القاهرة. يغني عدوية في البداية:

"يا بنت السلطان

حني على الغلبان

المية في إيديكي

وعدوية عطشان".

في الأبيات التالية، يتوسل الفنان للجميلة التي تسير على الكوبري، إذا أن كلامها "فيتامين"، ويطلب منها أن تروي عطشه بالماء الذي تحمله. الماء في يدي المرأة "سكر" مثلها تمامًا. وتنتهي الأغنية الغزلية بسلسلة من الصيحات، بالإضافة إلى جمل تشبه ما يقوله المغنون في الحفلات في أيامنا هذا. يذكر عدوية حبه للإسكندرية، وللقاهرة (وكايرو دي بلدي) ولكل "الدول العربية"، يذكر عدوية العديد من محافظات مصر، إذ يذكر الإسماعيلية والشرقية والمنصورة والصعيد، ثم يعود لطلب المياه من المرأة الجميلة.

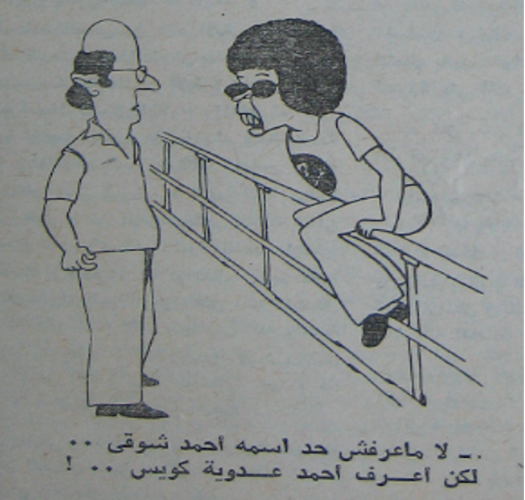

في السنة التي ظهرت فيها أغنية "بنت السلطان"، نشرت روز اليوسف كاريكاتيرًا ينوه بتزايد شهرة الفنان، تلك الشهرة غير المرغوب فيها. كان الكاريكاتير بالأبيض والأسود، يظهر شابًا مصريًا يجلس على سور، ربما سور كوبري على النيل، مثل أغنية عدوية، ويتحدث مع رجل أكبر سنًا. يقول للرجل: "لا ماعرفش حد اسمه أحمد شوقي، لكن أعرف أحمد عدوية كويس". معرفة الشاب بعدوية وجهله بشوقي "أمير الشعراء" يثير القلق، بل يثير القرف الذي يبدو على وجه مواطنه الأكبر سنًا، يشير الكاريكاتير إلى ردي فعل شائعين على موسيقى عدوية: البهجة والقلق. لم يقتصر نقد عدوية على الرسامين والصحفيين، بل انضم إليهم الفنانون، والذي كان لديهم سبب إضافي لهذا النقد، إذ يستحوذ نجاح عدوية على مساحة كبيرة من السوق.

في خريف عام 1977، توجه المغني والممثل المعروف محرم فؤاد إلى كازينو معروف بتشغيل أغاني عدوية في الإسكندرية. مَثَّل فؤاد أمام سندريلا الشاشة سعاد حسني في فيلم "حسن ونعيمة" عام 1959، وكوَّن إنتاجًا كبيرًا من الأغاني العاطفية والوطنية، تختلف تمام الاختلاف عن أغاني عدوية الشعبية والحماسية والموحية التي استمع إليها في الكازينو. من المؤكد أن فؤاد كان معروفًا لدى مرتادي الكازينو والعاملين فيه، وبعدما استمع لأغاني عدوية، أصر أن يشغلوا "موسيقى أجنبية" بدلًا منها. أزعج هذا الطلب مرتادي الكازينو، وطُلِب من فؤاد مغادرة المبنى، ولا شك أن هذا الطلب أغضبه كثيرًا.

ما الذي دفع الفنان المتحقق إلى محاولة منع عدوية؟ ربما ساهم في ذلك شجار حدث قبل عدة أشهر. أحد كتاب الأغاني كان قد اتفق مع محرم فؤاد على أغنية، ثم أعطاها بعدها لعدوية قبل أن يسجلها فؤاد. كان تغيير الشاعر للمطرب مفهومًا، فشرائط عدوية تبيع أكثر، ومع القرصنة التي كانت ممارسة شائعة ويصعب مراقبتها، لاقت أغانيه انتشارًا أوسع. تلك الشرائط المزورة حملت صوت عدوية إلى خارج حدود الإنتاج الرسمي، وجعلت الشعب كله من الإسكندرية إلى أسوان يستمع إلى أغانيه.

بعد ما حدث في الكازينو، سيسعى فؤاد لفرض رقابة أكثر صرامة رغبة في "تطوير" الموسيقى المصرية. بعد ثلاث سنوات، اقترح إنشاء "غرفة للكاسيت" يحضر فيها مستشار فني مع المطربين أثناء تسجيل أغانيهم. كانت محاولة محرم فؤاد من ضمن المجهودات الساعية لتحجيم ثقافة الكاسيت المزدهرة في مصر، ولتقليص المنافسة الحادة التي يفرضها هذا الوسيط على شركات الإنتاج التي تراقبها الدولة، ومن ضمنها شركة فؤاد. لم يثمر اقتراح فؤاد عن شيء، وظلت الأصوات المتنوعة تتردد، ومن ضمنها صوت عدوية.

وصل عدوية إلى هذا القدر من الشعبية لعدة أسباب، منها السياق ومنها المضمون. ظهر عدوية في لحظة خلو مشهد الغناء من العديد من المطربين المحبوبين. توفى فريد الأطرش "ملك العود" عام 1974، وتوفيت أم كلثوم "صوت مصر" عام 1975، وتوفى عبد الحليم حافظ "ابن الثورة" عام 1977. وبالإضافة إلى هذا الفراغ الغنائي، خاطبت موسيقى عدوية الشعب العادي العامل بلغة تقترب من اللغة التي يتحدث بها في حياته اليومية. وبدلًا من دعوى "الارتقاء" بالمصريين، عكست أغانيه تجربتهم المعيشية المشتركة. في أغنية "زحمة يا دنيا زحمة" التي صارت الآن أغنية كلاسيكية، يتحدث عدوية عن الازدحام المروري. بدلًا من تحديد أماكن بعينها كما فعل في "بنت السلطان" والتركيز على "كوبري عباس"، تحدث عن واقع يعيشه العديد من سكان المدن في مصر، وفي الأغنية نفسها، يمنعه الزحام من مقابلة المرأة التي يحبها:

"زحمة يا دنيا زحمة

زحمة وتاهوا الحبايب

زحمة وما عادش رحمة".

يحلق صوته، ويصف مشهدًا فوضويًا يقارنه بالمولد: "مولد وصاحبه غايب". من الملحوظ هنا أن عدوية لا يسعى لفرض النظام على هذا المشهد الفوضوي، ولا يحاول نزع نفسه منه. هو منغمس في هذا العالم المزدحم، الذي يعرفه المصريون عن قرب. اشتهرت "زحمة يا دنيا زحمة"، وحتى عنوانها صار تعبيرًا شائعًا في مصر.

عادة ما اعتبر النقاد أغاني عدوية خالية من المعنى، أما من وجدوا فيها معنى فقط تعرضوا دومًا للسخرية. وعلى الرغم من أنها أزعجت البعض، كان رد فعل بعض النخب الأخرى على أغاني عدوية براجماتيًا.

كان عبد الحليم حافظ فنانًا بارزًا ومعروفًا بأغانيه العاطفية والوطنية، وظلت هذه الأغاني تشغل مكانة خاصة في ذاكرة العديد من المستمعين إلى يومنا هذا. في عام 1942 انتقل إلى القاهرة سعيًا لتحقيق أحلامه، بالضبط مثلما فعل عدوية من بعده. ولكن طريق الاثنين كان مختلفًا. لم يتقن عبد الحليم فنه من الشوارع، ولكن من المؤسسات الرسمية. تخرج من معهد الموسيقى العربية، ودرَّس الموسيقى للأطفال لفترة قصيرة، قبل أن يتقدم للإذاعة المصرية. نجح في اختبارات الإذاعة وتعرف على أحد أهم أعضاء لجنتها، وهو عبد الوهاب الذي صار أستاذه ومرشده. وبعد نهاية الملكية في مصر وصعود نجم جمال عبد الناصر الذي صار زعيمًا كبيرًا وواحدًا من داعمي الفنان، انطلقت شهرة عبد الحليم. حظي المطرب الشاب وقتها بصداقات حميمة مع أبرز الأسماء في السلطة السياسية التي كان يدعمها، ومع حراس بوابات الثقافة في مصر الذين كانوا يدعمونه. ورغم اختلاف المسار، يدهشنا أن مراثي أحمد عدوية ضمت فيما ضمت صورته مع عبد الحليم.

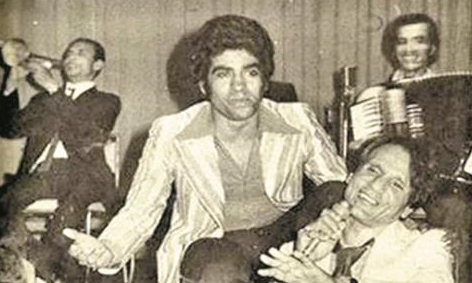

تنتشر على الإنترنت صورة بالأبيض والأسود لعبد الحليم واقفًا في ما يبدو على أنها إحدى الحفلات، يغني مبتهجًا ويلوح بيده، وخلفه عدوية الشاب حانيًا قدميه وفاردًا يديه ويتفاعل مع الجمهور من فوق خشبة مسرح. وفي خلفية الصورة نجد عازفين اثنين على الترومبيت والأكورديون. تثير هذه الصورة العديد من الأسئلة، أي نوع موسيقي بالضبط كان يغنيه عبد الحليم؟ لم اجتمع المطربان؟ وكيف التُقطَت هذه الصورة؟ لا تقدم الأوصاف الملحقة بالصورة ذات الجودة المنخفضة على مواقع التواصل الاجتماعي إجابات وافية.

نكتشف أن الصورة تعود لحادثة جرت من حوالي خمسة عقود. في بدايات عام 1976، استطاعت موهبة عدوية أن تعبر البحر المتوسط وتصل إلى ملهى عمر الخيام في لندن، وكان الملهى يخدم زواره من الشرق الأوسط ومن المهاجرين من المنطقة. وسافر وراءه عبد الحليم لأسباب عملية. حاول عبد الحليم في إنجلترا أن يجتذب المطرب ذا الشعبية المتنامية لينضم إلى شركة صوت الفن، الشركة التي كان يملكها عبد الحليم إلى جانب عبد الوهاب. ناقش معه قبول عقد احتكار لمدة 5 سنوات، ولكن الشركة المتعاقدة مع عدوية عارضت هذه الشروط. هذه الصورة المنتشرة على المواقع الاجتماعية في وداع عدوية، مقصوصة من مقال في روز اليوسف، نُشِر بعد أقل من أسبوعين من لقاء عبد الحليم بعدوية. أما الوصف الذي وضعته المجلة على الصورة فيشير إلى تفصيلة مهمة، يقول الوصف: "عبد الحليم يغني السح الدح إمبو". أدت الصورة إلى غضب عارم، إذ زعم النقاد أنها دليل على تقبل عبد الحليم لأغاني عدوية "الهابطة"، ما جعل عبد الحليم ينفي الواقعة تمامًا، ناشرًا "أخبارًا مزيفة"، وذلك قبل عقود من ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى كونها حادثة طريفة، تشير هذه القصة إلى المكانة التي كان يشغلها عدوية في المجتمع المصري في ذلك الوقت، لدرجة أن مطربًا متحققًا شعر بحاجة ملحة لإنكار كونه يغني أغاني المطرب الشعبي، فاستمتاع عبد الحليم بأغاني عدوية بشكل شخصي ليس كافيًا ليجعله يقر بذلك علنًا.

منذ بداية القرن الحادي والعشرين، استمرات شعبية عدوية في التنامي. حين كنت أجري عملي البحثي في مصر لأكمل كتابي الأول عن تاريخ ثقافة الكاسيت في مصر، كان مجرد ذكري لعناوين أغاني عدوية يجلب الابتسامات إلى الوجوه، أما في حالة تشغيل أغانيه، كان الناس يغنون معها على الفور. تكررت هذه المشاهد حتى صرت أتوقعها. ولكن شيئًا واحدًا فاجأني ولم أتوقعه، إذ رأيت شرائط كاسيت عدوية على أرفف شركة تابعة للدولة في القاهرة، وكانت الشركة نفسها قبل عدة عقود تحارب نفس الشرائط التي تبيعها الآن. أثناء زيارتي لواحد من أفرع شركة صوت القاهرة بوسط البلد عام 2016، رأيت ألبومات عدوية إلى جانب ألبومات أم كلثوم وعبد الحليم وغيرهما من الفنانين المكرسين في الثقافة المصرية. كيف حدث هذا التغيير؟

كان بالإمكان "الاستماع" إلى سبب هذا التغير، إذ أن الموسيقى المنبعثة من الكشك المجاور لمنفذ البيع تعبر عن نوع موسيقي جديد. مغنو المهرجانات، مثل عدوية، يغنون عن القضايا اليومية بلغة الشارع، وهم أيضًا مثله، يتعرضون لاتهامات "إفساد الذوق العام" و"تعريض المجتمع للخطر" التي يرددها النقاد. وصلت الاتهامات لدرجة أن أحد المسؤولين المنتخبين وصف المهرجانات بأنها أخطر على المصريين من كوفيد 19. جاء هذا التصريح، الذي أطلق عام 2020، عقب حظر نقابة الموسقيين المصرية لهذا النوع الموسيقي من حق الأداء العام. والنقابة هي من تصرح لأي مطرب بممارسة الغناء بشكل رسمي. قبل هذا الحظر مباشرة استضاف ستاد القاهرة مغني المهرجانات حسن شاكوش في حفل بمناسبة عيد الحب. في هذا الحفل لم يغن شاكوش لـ "بنت السلطان" كما غنى عدوية قبل أربعة عقود، ولكنه غنى لـ "بنت الجيران". في أغنية "بنت الجيران" التي استعانت بإيقاعات إلكترونية مولدة من برنامج على الكمبيوتر بدلًا من الاستعانة بفرقة، يعبر شاكوش في الأغنية عن حبة للمرأة الجميلة التي تسكن بجواره، ويعترف لها بحزنه من دونها: "تسيبيني، أكره حياتي وسنيني، أتوه ومش هلاقيني، واشرب خمور وحشيش". رئيس النقابة هو هاني شاكر، الذي درس الموسيقي في الكونسرفتوار في القاهرة، والذي غنى العديد من الأغاني العاطفية، وبدأ حياته في الغناء في وقت صعود نجم عدوية المتسارع. رأى هاني شاكر كلمات أغنية "بنت الجيران" غير مقبولة. ورأى العديد من المسؤولين أن المهرجانات بحاجة إلى التحجيم.

ولكن الحظر الذي فرضه هاني شاكر لم ينجح كثيرًا في عصر منصات الاستماع والفلاشات. تدريجيًا حلت مشغلات اليو إس بي محل مشغلات الكاسيت في التاكسيات والسيارات الخاصة في مصر، وصارت مكتبات موسيقية متحركة. الهبوط "المزعوم" للمغنين الجدد من أمثال شاكوش، الذين تمتزج لديهم الكلمات الصريحة والإيقاعات الجذابة مع العناصر الإلكترونية المعتمدة على موسيقى الهيب هوب والموسيقى الشعبية التي كان عدوية رائدًا لها، دفع حتى الرافضين له في الماضي إلى النظر إليه نظرة أفضل.

في بداية التسعينيات، نشرت وزارة الثقافة المصرية ملصقًا بعنوان "مئة عام من التنوير". اعتمد الملصق على لوحة لصلاح عناني، الذي أدار أتيليه القاهرة التابع للحكومة المصرية، يُظهِر الملصق أبرز الأسماء في الثقافة المصرية، إذ يظهر كتابًا مثل نجيب محفوظ وطه حسين ويوسف إدريس، وممثلين مثل يوسف وهبي ونجيب الريحاني وزكي طليمات، وموسيقيين مثل أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم. يشير عنوان اللوحة إلى العلاقة الحميمة بين الثقافة وتشكيل المواطن المثالي. بالتأكيد نلحظ غياب مطرب مثل عدوية عن اللوحة التي تحولت إلى ملصق، وكان هذا الغياب أحد دوافع دراساتي عن مصر.

مَن الذي نتذكره؟ ومَن الذي يتذكره؟ ولِم نتذكر هذا الشخص دون ذلك؟ وجدت نفسي أفكر في هذه المسألة كثيرًا مؤخرًا، وأنا أخطو خطواتي لأجعل مقتنياتي الخاصة من تسجيلات الكاسيت متاحة للعموم من خلال أرشيف رقمي، هذا الذي أسعى لتحقيقه مع نهاية العام. بعض الأصوات الموجودة في شرائط الكاسيت معروفة، ولكن العديد من الأصوات الأخرى معروفة قليلًا أو غير معروفة على الإطلاق ولا تجدها على منصات الاستماع. اقتصر وجود هذه المواهب على الشرائط التي تنتظر أن تشغل مكانها في العالم الرقمي. أسعى من خلال بناء هذا الأرشيف الرقمي أن أظهر ثراء التراث الثقافي المصري، الذي يتجاوز الأسماء التي ظهرت في ملصق "مئة عام من التنوير".

لست وحيدًا في هذا المضمار، إذ تجري العديد من المبادرات الساعية لأرشفة الثقافة السمعية في الشرق الأوسط. من ضمن هذه المبادرات مبادرة "أرشيف الشرائط السورية" الذي أطلقه يامن مقداد ومارك جرجس عام 2022، يحفظ هذا المشروع الثقافة السورية، ويعيد توجيه النقاشات عن تاريخ البلد، بعيدًا عن الاكتفاء بتاريخ الصراعات بداخله. إلى جانب أرشيف الشرائط السورية، يوجد أرشيف الصوت الفلسطيني. منذ عدة سنوات اكتشف مؤمن سويطات اثني عشر ألف شريط كاسيت مغطى بالغبار في بلده جنين بالضفة الغربية، تنوعت التسجيلات من الأناشيد الثورية إلى موسيقى الأفراح، وتُشَكِّل الشرائط أساس أرشيف رقمي يمكن أن يساهم في مواجهة محو الثقافة الفلسطينية. ومن ضمن هذه المساعي الأرشيفية مجلة معجبين إلكترونية مخلصة لعدوية تحديدًا، الذي حَوَّل جاري سوليفان شرائطه إلى نسخ رقمية. تلقي كل هذه المشروعات ضوءًا جديدًا على تاريخ الموسيقى وتدعونا إلى إعادة تخيل الأشكال التي يمكن أن يكون عليها الأرشيف. لا يمكننا ضمان مستقبل هذه المساعي المدهشة، ولكن شيء واحد غير قابل للشك، وهو أن هذه المنصات ستساعدنا على كتابة قصص جديدة عن الماضي، بالإضافة إلى أنها ستسمح لنا بالوصول إلى مواد صوتية واسعة ومتنوعة.

لقد تمنيت في هذا العام أن ألتقي بعدوية في القاهرة. وعلى الرغم من أنني أعرف الآن أن هذا اللقاء لن يحدث، أشعر بالارتياح لأنني سأكون قادرًا على تشغيل شرائطه وأنا أتناول عشائي مع آخرين. استطاعت شرائط الكاسيت من قبل أن تُمَكِّن عدوية من الوصول إلى جمهور واسع، في الوقت الذي حاول فيه النقاد إسكاته، وسوف تظل شرائطه تصل إلى مستمعين جدد. أحب تصور فكرة أن عدوية ستروقه فكرة هذا التواصل المستقبلي بينه وبين مستمعيه، ما سيحافظ على ميراثه قائمًا فيما بيننا. في النهاية سيستمر هذا الفنان الأيقوني حاضرًا في آذان العديد من الناس وفي أذهانهم وفي قلوبهم سواء كانوا داخل مصر أو خارجها، وذلك من خلال أغانيه، سواء كانت موجودة على الإنترنت أو على شرائط الكاسيت.

* يحتفظ الكاتب بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمته دون إذن منه