جيمي والمرأة البائسة

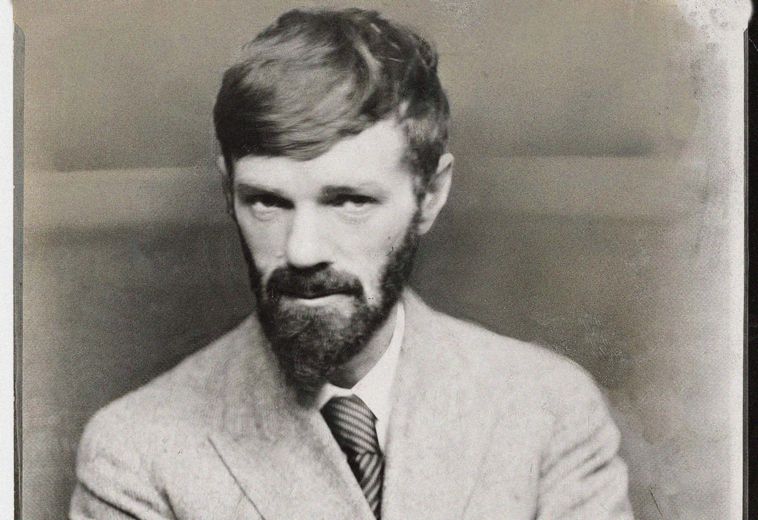

قصة لد. هـ. لورانس*

ترجمة: سمر طلبة

* د. هـ لورانس (1885-1930): أديب وشاعر إنجليزي، مشهور بكتاباته الجريئة التي اعتبرها البعض إباحية وقتها، من أشهر أعماله رواية «عشيقة الليدي تشاترلي»

الترجمة خاصة بـ Boring Books

تحتفظ المترجمة بحقها في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمتها دون إذن منها

«إنه رائع، كما أنه قوي فيما يتعلق ببعض الأمور. لكنه يحتاج إلى امرأة متزنة لتعتني به».

كان هذا ما تقوله صديقاته عنه، وكانت شهادتهن في حقه ترضي غروره وتسره، وتضايقه.

ووصل ضيقه إلى أبعد الحدود حين وقع الطلاق بينه وبين زوجته الفاتنة الرائعة الذكية، والتي ظلت تردد نفس تلك الكلمات عنه طوال عشر سنوات. لكنها في النهاية تعبت من لعب دور المرأة المتزنة التي يحتاج إلى عنايتها به، وانفصلت عنه.

كانت تقول: «إنني أريد أن ألقي بـجيمي في معترك الحياة، لكنني أعلم أنه سيسقط بين ذراعيْ امرأةٍ ما. هذا أسوأ ما فيه. ليت بإمكانه الوقوف بمفرده ولو لعشر دقائق فقط. للأسف لا يستطيع ذلك، ولكن في الوقت نفسه هناك شيء رائع فيه.. شيء نادر».

هكذا لخَّصتْ كلاريسا القصة، بينما كانت تبتعد وتبتعد لترتمي في أحضان المليونير الأمريكي الشاب وترحل. كان المليونير الأمريكي الشاب يغضب حين تذكر اسم جيمي أمامه؛ فكلاريسا الآن زوجته. لكنها كانت تتحدث أحيانًا كأنها لا تزال متزوجة من جيمي. غير أن ذلك الكلام لم يكن يرضي جيمي، بل كان قلبه يمتلئ مرارة، وتمتلئ نفسه ضيقًا، فهو يعرف بالضبط رأي كلاريسا فيه ويعرف ما تقصده حقًّا بكلماتها. يعرف أن ذلك الشيء «الرائع» و«النادر» الذي تتحدث عنه، وتلك القوة التي تقول إنها تُميِّز بعض جوانب شخصيته، جميعها لا شيء، فهو أيضًا في نظرها ذلك المسكين الذي يبحث دائمًا عن امرأة ليركن إليها ويعتمد عليها. أو على الأقل هذا ما كان يشعر به حين يتذكر ما تقوله عنه.

وكان يقول في نفسه: «أنا لست مسكينًا يسعى دائمًا للارتماء في أحضان امرأة تحميه. بل لو أنني وجدت فقط المرأة المناسبة، فإنها هي التي سترتمي بين أحضاني وتعتمد كل الاعتماد عليَّ».

كان جيمي في الخامسة والثلاثين من عمره، ولذا فإن هذه المسألة - مَن يحتضن مَن - كانت مسألة حياة أو موت في حياته العاطفية.

كان يرسم في خياله صورة لامرأة ذات طبيعة أنثوية حقة. امرأة لا تراه إلا باعتباره رجلًا رائعًا وقويًّا، ولا شيء آخر مما كانت كلاريسا تقوله عنه. لم لا يجد لنفسه فتاة بسيطة غير متعلمة، مثل بطلة رواية «تيس ابنة بلدة دربرفيل»؟ فتاة مهيضة الجناح تتقبل ما تبقى منه شاكرةً ممتنة، لم لا؟ بالتأكيد ثمَّة الكثيرات من هذا النوع في العالم!

المشكلة أنه لم يلتقِ قط بواحدة منهن. لم يكن يلتقي سوى بالمثقفات المحنَّكات المتكلِّفات. لم تسنح له قط فرصة لقاء أناس «حقيقيين». قليلون منا فقط هم من تسنح لهم فرصة التقاء أناس حقيقيين. ما من أناس حقيقيين سوى هؤلاء الذين لا نقابلهم أبدًا.. ما من أناس غير مُتكلِّفين، صادقين، صرحاء، عفويين أنقياء الأرواح سوى هؤلاء الذين لا نقابلهم أبدًا. آه لو نقابلهم.. يا لها من مأساة!

نعم، لا بُد أنهم موجودون.. موجودون في مكانٍ ما لكننا لا نقابلهم أبدًا.

كان وضع جيمي الاجتماعي هو ما يعطله عن تحقيق هدفه، إذ كان يتيح له فرصة مقابلة أناس كثيرين جدًّا لكنهم لم يكونوا قط من النوع المطلوب. لم يكونوا قط أناسًا حقيقيين. لم يكُنوا صادقين عفويين تلقائيين أنقياء.. إلخ.

كان يرأس تحرير مجلة راقية نخبويَّة نوعًا ما، موجهة إلى المثقفين نوعًا ما، ناجحة نوعًا ما. وكانت الافتتاحيات الشخصية الصريحة التي يكتبها لأعداد مجلته تجذب إليه أعدادًا هائلة من المعجبين، الذين سرعان ما يصيرون من معارفه. كما أنه كان وسيمًا قادرًا على أن يكون شديد اللطف حين يريد، وكان شديد الذكاء حقًّا إذ كان يملك عينًا ناقدة مُميَّزة. وكم من امرأةٍ كان من الممكن أن تقع في حبه وتتطوع لحمايته. ذلك أنه كان، بادئ ذي بدء، شديد الوسامة. كانت خطوط وجهه انسيابية ناعمة، حتى أن وجهه كان شبيهًا بوجه إله الغابات الضاحك «فون»، إذا ما صوَّره أحد في لحظةٍ توقف فيها عن الضحك وارتسم تعبيرٌ كئيب على وجهه. كانت له نفس الوجنات ذات الخطوط الانسيابية والذقن القوية والأنف الشامخ المقوَّس قليلًا، والعينيْن الرماديتيْن الجميلتيْن تحف بهما أهدابٌ طويلة، ويعلوهما حاجبان أسودان كثيفان. في اللحظات التي يبدو فيها تعبير السخرية على وجهه، وهي اللحظات التي تعكس دخيلة نفسه بشكل أصدق، كان يتحول بالفعل إلى نسخة من إله الغابات، إذ يرتفع حاجباه إلى أعلى وتلمع عيناه بتعبيرٍ تهكمي شهواني، تمامًا كتعبير وجه ذلك الإله الشهواني. وتتقلص شفتاه وأنفه في استهزاء، أو ربما كان أقرب إلى الساتير، ذلك المخلوق الخرافي الشهواني الذي يسكن الغابات. بالطبع لم يكن خليطًا من الإنسان والماعز مثل الساتير، بل كان ساتيرًا جميلًا ناعم البشرة. نعم، هذا جيمي الحقيقي.. جيمي كما يراه أصدقاؤه الرجال.

أما هو نفسه فقد كان يرى نفسه شهيدًا. كان في نظر نفسه القديس سباستيان الشهيد، وقد أخذ العالم بكل شروره يرميه بالسهم تلو الآخر فلا تبكيه العذراء، أم الشفقة وسيدة الأحزان. وكان يحصي قطرات الدم أثناء تساقُطها من جسده ما استطاع إلى الإحصاء سبيلًا. ففي بعض الأحيان، كانت السهام تتكاثر وتصيب هدفها بسرعة وقوة بالغتين، فيتناثر دم الشهيد في كل مكان ويستعصي عليه إحصاء القطرات التي تسيل بغزارة. حدث هذا مثلًا حين قالت له كلاريسا إنها سترحل فعلًا مع ذلك الثري الأمريكي الشاب، وطلبت منه أن يُطلِّقها أو تُطلِّقه هي.

وبطبيعة الحال اختار أن يطلقها هو.

في نظر أصدقائه الرجال كان جيمي إلهًا شهوانيًّا عابسًا، وفي نظر نفسه قديسًا شهيدًا يجمع بين روح القديس سباستيان وعقل أفلاطون، وفي نظر صديقاته النساء رجلًا صغيرًا فاتنًا يتمتع بفهم عميق للحياة وقادرًا على أن يُشْعِر المرأة أنها ملكة، أي قادر -في رأيهن- على جعل المرأة تكون ذاتها الحقيقية؛ فالمرأة ملكة بطبيعتها. كان بإمكانه -بطبيعة الحال- أن يجد لنفسه زيجة رائعة، خاصةً وقد تم الطلاق، لكنه لم يفعل. وكان ثمة سببٌ خفي وراء هذا؛ أنه قد عقد العزم -في قرارة نفسه- على ألا يجعل أية امرأة تشعر أنها ملكة مرةً أخرى. لقد حان الوقت كي يشعر أنه ملك. جاء دور النساء لإشعاره بذلك.

لا يحتاج إلا إلى امرأة غير متكلفة. امرأة ذات دم غجري. امرأة على الفطرة، بحيث تراه آية في الحكمة والجمال والثراء. ينبغي ألا تكون ثرية، وذلك حتى تقدر ثروته التي تتمثل في ثلاثة آلاف جنيه ومنزل ريفي صيفي لقضاء العطلات في هامبشير، وينبغي ألا تكون متكلفة... أن تكون من العامة بلا شك.

لكن في نفس الوقت ينبغي ألا تكون سوقية غِرَّة.

كان يتلقى خطابات، خطابات كثيرة جدًّا تحوي قصائد وقصصًا ومقالات وفضفضة شخصية. وكان يقرأها كلها، كأنه غراب رزين يفتش عن طعامه بين النفايات.

وقرَّ رأيه على واحدة -ليس على رسالة، وإنما على كاتبة رسالة بعينها- وقرر أن تكون المرأة المنشودة. اسمها السيدة إيميليا بِنجار، وكانت تقيم في قرية من تلك القرى التي تكثر فيها المناجم في يوركشير. وبالطبع كانت غير سعيدة في زواجها.

وكان ينتاب جيمي دائمًا شعورٌ غامض حيال قرى المناجم الشمالية المظلمة، المخيفة نوعًا ما. لم يكن قد سافر إلى ما هو أبعد من أوكسفورد إلا نادرًا. لكنه لطالما شعر بأن أهل تلك القرية الواقعة في الشمال هم الناس حقًّا. وبِنجار اسم يدل على ذلك، وكذلك اسم إيميليا!

كانت قد أرسلت إليه قصيدة من نَظْمِها، وأرفقت بها رسالة قصيرة قالت فيها إنه إذا ما أحس مُحرِّر مجلة «المُعلِّق» أن تلك الأشعار لا قيمة لها فما عليه إلا أن يمزقها. وبصفته المُحرِّر المذكور، فقد قرأ جيمي الأبيات وقرر أنها جيدة، كما أعجبه ذلك الإيجاز الذي اتسمت به رسالتها. لكنه لم يستطع أن يقطع برأي فيما يتعلق بالنشر، وأرسل إلى السيدة بِنجار يسألها عما إذا كانت قد كتبت شيئًا آخر تريد نشره. وكثرت الرسائل بينهما، ثم بعد فترة أرسل جيمي يسألها عن نفسها، فكتبت إليه قائلةً: «تسألني عن نفسي فماذا عساي أن أقول؟ أنا امرأة في الحادية والثلاثين. لي طفلة واحدة تبلغ من العمر ثمانية أعوام، وأنا زوجةُ رجلٍ يعيش معي في نفس المنزل لكنه يتردد على امرأةٍ أخرى. وأحاول أن أكتب الشعر -إذا جاز اعتبار ما أكتبه شعرًا- لأنني أعجز عن التعبير عن نفسي بأية طريقة أخرى. وحتى لو لم يعجب شعري أحدًا سواي فإنني أشعر أنه ينبغي عليَّ أن أعبر عن نفسي. ولسوف أفعل، إن لم يكن لشيء فلمجرد إنقاذ نفسي من الوقوع فريسة للسرطان أو أي مرض آخر من تلك الأمراض التي تصيب النساء. كنت مُعلِّمة قبل أن أتزوج، وقد تخرجتُ في كلية (روثرهام). ولو أن لي الاختيار لعدتُ إلى التدريس، ولعشت وحدي، لكن ممنوع أن تعمل المتزوجات بالتدريس».

«صوتُ المحركِ الصغير

وصوت خشخشة الستائر الذي لا ينقطع

إذ يأتياني

كم يبدوان لي مثل خفق قلبه

ويشبهان صوت تنفُّسه

ومشهد التل، إذ ينبعث الغبارُ والدخانُ من مناجمه، فيملأ الهواء

يبدو كذلك الرجل، الأشقر الشعر

والنارُ في اضطرامها الذي يزدادْ

ليست سوى إرادته التي يصر أن يفرضها منذ بداية الزمان

يهتز كرسيه إلى الأمام والخلفِ، في تنفسه

ويشتهي الهواء بينما تدور الماكينات في المنجم

ويعيش وسط الفحم، تحت الأرض

وليست روحه سوى محرك غريب.

هذي الحقيقة، حقيقة الرجل.

أعرفها لأنني زوجته، وأعرفه.

قد أحضرته أمنا الأرضُ إليَّ من أحشائها التي يملؤها الفحمُ

ليجلب الشقاء لي».

كانت تلك القصيدة التي تردد جيمي في نشرها. كما شعر أيضًا، عند قراءتها، أن السيدة بِنجار لا تبدو من النوع الريفي البسيط الذي يسكن إلى الرجل، لكن ثمة شيء آخر كان يجذبه، شيء يوحي بيأس تلك المرأة، شيء مأساوي.

الحدث الآتي

«إذا ما أردتَ.. بذات مساء

وقد خضب الأفقَ لونُ الشفق

سؤالي عن يومنا المنقضي

فإني لن أستطيع الإجابةَ

بينا ضجيج الطبول يدوي بأيدي الذي قد أتى من بعيد

فبيني وبين النهار الموليِّ

غريبٌ يقود صفوفـًا طويلة

من الجند عبر اخضرار الشفق

بتلك الضواحي، وحيث الدخان

وبينا الظلام يخدر حسي رويدًا رويدًا

إذا كل شيءٍ رأيت شعاع الصباح خلاله

يصير نفاية

أراها وراءَ ستارٍ تعكر لونه

ولا يتناهى إلى مسمعيَّ سوى صوت تلك الطبول

يدوي خفيضـًا بداخل نفسي

واضْطَر أن أنحني بينما

تخور قواي. فأخضع محاولةً فهم معنى الذي أسمعه

وهو يدنو ويدنو.

تراه إله المنون تدوي طبوله؟

أم تراه غريبًا يسير ببطءٍ ويعزف لحنًا لأملٍ غريبٍ جديد

إذ ينتظر البشر؟

على أي حالٍ، ففيم اهتمامي؟

لقد بدأ اليومُ وسطَ غبارِ المناجم

فليس غريبًا أن ينتهي بينه

وأن يستحيل النهارُ ظلامًا كفحمٍ تفتت

لذا فسأحيا إذا ما استطعتُ سبيلًا لذاكا

وأما إذا ما عجزت فأهلًا وسهلًا بما قد يجيء».

بدت له هذه القصيدة يائسة إلى حد مدهش، فقرر أن ينشرها. كما قرر أن يقابل كاتبتها، فكتب يسألها ما إذا كانت ترغب في مقابلته إذا ما كان في الجوار، إذ كان من المقرر أن يلقي محاضرة في شفيلد. وقد وافقت على عرضه.

وألقى محاضرته في الظهيرة حول رجال الروايات ورجال الحياة الواقعية، وبطبيعة الحال تحدث عن رجال الروايات أولًا، ثم استقل قطارًا إلى القرية التي يسكنها آل بِنجار.

كانت ثلوج فبراير المخيفة تغطي الأشياء، وكان الظلام قد حل حين وصل إلى «مِل ﭬالي»؛ تلك القرية التي يغشاها ظلام كثيف صارم يلقي الرهبة في النفس، ويوحي للمرء بأن شيئًا ما فظيعًا يوشك أن يقع. وكان الناس الذين يتحدثون بلهجةٍ غريبة يغدون ويروحون في هذا الظلام كأنهم أشباح. يجرجرون أقدامهم الثقيلة وهم يسيرون، بينما تفوح منهم تلك الرائحة الغريبة التي تميِّز عالم المناجم السفلي. كانت رائحة غريبة ومخيفة نوعًا ما.

وكان يعلم أن عليه أن يمشي صعودًا حتى السوق الصغير. وبينما كان يمشي التفت إلى الخلف فرأى الوديان الغارقة في الظلام تتخللها بقاعٌ مضيئة بدت له كأنها مخيمات للشياطين، وغَزَتْ أنفه تلك الرائحة الشيطانية؛ رائحة الكبريت والفحم التي عبقت الجو الرطب اللزج المفعم بظلمة ثقيلة منذرة بالشر.

وسأل المارة عن الطريق، فأرشدوه إلى أن يسلك طريق نيو لندن ففعل، ومنه هبط تلًا آخر، وشعر بقشعريرة تزحف فوق جلده فقد كان المكان غريبًا غامضًا، كما كان يبدو قاسيًا عدائيًّا كما لو أن الحديد والمعادن الأخرى تتنفس فتملأ أنفاسها الهواء المظلم. وحمد الله على أنه لا يستطيع أن يرى، أو لا يستطيع أن يرى بوضوح. وحين سأل الناس عن الطريق، عاملوه كأنهم يرغبون في رجمه بالحجارة.

وبعد رحلة طويلة من السير المجهد وسؤال الناس المستمر فوق جليد فبراير الذي بدأ يذوب مختلطًا بالطين، كان واضحًا أن المناجم تقع عند أطراف البلدة، في تلك المنطقة الريفية الغارقة في الطين، فقد كان يرى ألسنة النار الحمراء الملتهبة وهي تنبعث من الحفر من خلال الأشجار، ويشم رائحة الكبريت. كان يخيل إليه أنه أوديسيوس وقد بُعِثَ من جديد يجوب أرجاء مملكة الظلام؛ مملكة هيكاتي. وهل من شيء أكثر فظاعة وكآبة من أن يتجول أوديسيوس بين المناجم والمصانع في هذا العالم الحديث الذي لا يشبه في شيء عالمه القديم الزاخر بالغرائب التي تحرك في النفس روح المغامرة وتحث على ارتياد المجهول؟

كان يفكر في هذا وهو يخوض في الطين الأسود المختلط بالجليد الذائب مجتازًا الطريق الذي حط عليه الظلام الدامس بكل ثقله، تحت الأشجار السوداء التي كانت الرياح تتخلل أغصانها فيصدر عنها صوت شبيه بالنواح، يصاحب ما يتناهى إلى أذنيه بين الحين والآخر من هسيس، وفوق رأسه كانت السماء السوداء التي لم يكن لسوادها أن يقهره ذلك الشرر الكهربي المنبعث من منطقة المناجم. كان المكان يوحي بأنه مهجور، كأنه أدغال باردة مظلمة لا إنسان فيها.

وأخيرًا لاح لعينيه بصيص ضوء. كان من الواضح أن هناك بيوتًا. نعم، كان هناك شارعٌ صغير جديد يضيئه مصباح واحد، أما المنازل فقد كانت جميعها غارقة في الظلام. وتوقف. كان المكان موحشًا تمامًا، ثم رأى ثلاثة أطفال سألهم عن ضالته فدلوه، ومضى متعثرًا يجتاز ممرًّا مظلمًا، ورأى ضوءًا ينير فناء البيت الخلفي الصغير، وطرق الباب وقد انتابه شيء من الخوف ففتحت له امرأة طويلة نوعًا ما. كانت المرأة تنظر إليه من علٍ وقد وقف على العتبة أمامها، وعيناها تقولان:

«آه.. إذن أنت السيد فريث؟ تفضل بالدخول!»

وبخطواتٍ مترددة صعد الدرجة التي كانت تقف عليها ودلف إلى المطبخ، حيث النار المتوهجة. كانت السيدة بِنجار تقف أمامه، وكانت امرأة طويلة لها وجه يبدو كقناع يجسد صورة من الغضب السلبي، الغضب الصامت الذي لا يترجم إلى فعل. وكانت تحدجه بنظرةٍ باردة، فأحس في الحال بمدى زراية مظهره وضآلته، ومد يده إليها وقد بدا عليه الارتباك الشديد، وقال:

«لم أستطع الوصول إلا بشق الأنفس. أخشى أنني سألوث منزلك».

ونظر إلى حذائه الذي كساه الطين، فقالت:

«لا عليك. هل شربت الشاي بعد؟»

«لا. لكن لا تتعبي نفسك».

كانت تقف على مقربة منهما طفلة صغيرة شقراء تغطي بعض خصلات شعرها الأشقر جبهتها، أطلت من تحتها عينان قلقتان. وكانت تمسك بدميتين. وحين رآها جيمي شعر بالارتياح يتسلل إلى نفسه، وقال:

«هل هذه ابنتك؟ إنها جميلة جدًّا. ما اسمها؟»

«جين!»

فقال محدثًا الطفلة:

«كم عمرك يا جين؟»

لكن الطفلة لم تُجِبه، بل ظلت تحدق فيه بعينين حائرتين تطل منهما نظرة قلقة ملأى بالألم، كنظرات كل الأطفال الذين يعيشون مع والديْن يكره كل منهما الآخر.

وأعدت السيدة بِنجار الشاي ولوازمه من زبد ومربى وكعك، ثم جلست قبالته. كانت حسنة الوجه والهيئة، لها حاجبان أسودان مستقيمان تحتهما عينان رماديتان تبدو فيهما نقاط صفراء صغيرة، وكانت لها نظرة مميزة. تنظر إلى المرء مباشرةً بطريقة توحي بأنها من النوع القادر على الوصول بنفسه إلى ما يريد. كانت عيناها أجمل وألطف ما فيها. فيهما نوع من الطيبة الممزوجة بقوة إرادة أنثوية، تمامًا كما يمتزج الأصفر بالرمادي فيهما. وكانت قوة الإرادة الأنثوية المطلة من عينيها توحي بالعناد وعدم الانهزام أو التسليم مهما يكن من أمر. أما أنفها وفمها فقد كانا مستقيميْن كأنهما قسمات قناع إغريقي، وكان تعبير وجهها ثابتًا جامدًا يعطي انطباعًا بأنها امرأة ارتكبت خطأً، لكنها لن تتغير لأن لم يعد بمقدورها أن تتغير.

واعتراه شعور بالاضطراب، فقد كان ضئيلًا رث الهيئة وزاد حضورها القوي من شعوره بزرايته وضآلته. ولم تقل كلمة واحدة بل ظلت تنظر إليه من عليائها وهو يحتسي الشاي. ظلت ترمقه بنفس النظرة؛ نظرة المرأة القادرة على تدبير أمورها، والنجاح في مواجهة الرجل والقدر. وكانت الطفلة الصغيرة قابعة في ركن تراقبه هي الأخرى دون أن تنطق بكلمة، بعينيها الزرقاوين الغاضبتين، وقد أمسكت بدميتيها. قال:

«لا بُد أن المكان هنا فظيع».

فقالت:

«نعم.. إنه فظيع جدًّا».

«ينبغي أن تغادريه».

لكنها لم تعقب، بل تلقت فكرته بصمتها المطبق، ووجد أن من العسير إحراز أي تقدم معها بهذا الشأن، فسألها عن السيد بِنجار، وعندئذ نظرت في الساعة المُعلَّقة على الحائط وقالت:

«التاسعة موعد عودته اليومي».

«هل هو في المنجم؟»

«نعم، فهو يعمل في النوبة المسائية».

وظلت الطفلة على صمتها، فقال:

«ألا تتكلم جين أبدًا؟»

فنظرت الأم حولها، ثم قالت:

«ليس كثيرًا».

فتحدث قليلًا عن محاضرته وعن شفيلد وعن لندن، لكنها لم تكن مهتمة في الواقع، بل ظلت حيث هي، بعيدة، قليلة الكلام، تنظر إليه بعينيها الغريبتين اللتين لا تخضعان. بدت له امرأة ثأرت لنفسها لكنها وجدت نفسها وحيدة غريبة في الأرض التي قضت فيها على عدوها. وحيدة في منطقة خطرة ولا يمكنها العودة من حيث أتت. ورغم أنها لم تكن لتخضع أو تستسلم للندم، فإنها قد بدت غير متأكدة من انتقامها. بدت كأنها غير واثقة كيف انتقمت أو مما دفعها أصلًا للانتقام، وقال ثانيةً:

«ينبغي أن تغادري هذا المكان».

«إلى أين؟»

فلوح بيده بإشارة غامضة، ثم قال:

«آه.. إلى أي مكان.. أي مكان سيكون مناسبًا ما دام بعيدًا عن هنا».

وبدت كأنها تفكر في الأمر إذ انعقد جبينها وأطلت من عينيها نظرة تأمل، ثم قالت:

«لا أعتقد أن رحيلي سيحدث فارقًا كبيرًا».

ثم تلفتت حولها حتى استقرت عيناها على طفلتها، وقالت:

«لا أعتقد أن أي شيء سيحدث فارقًا، ما عدا مغادرة العالم كله، لكن لا يمكن هذا، ما دامت (هي) موجودة».

ثم أشارت برأسها بغضب نحو الطفلة. عندئذ شعر جيمي بالفزع الشديد فلم يكن معتادًا على ذلك التجهم والقسوة. لكنه في الوقت نفسه كان يشعر بالإثارة إذ اعتراه شعور بأن تلك المرأة الجميلة، بشعرها البني الناعم وعينيها الجريئتين المرقشتين باللون الذهبي، واللتين لا ترمشان أبدًا، تتحداه ليفعل شيئًا ما. كأن هناك شيء من التحدي في ما تبقى في عينيها من طيبة، لكن -في مكانٍ ما من جسدها- هناك قلب. إذن ما الذي حل به؟ ولماذا أصابه ما أصابه؟

كيف ساءت أحوالها؟ لا بُد أنها قد تصرفت بطريقة منافية لطبيعتها، فكان ما كان. عندئذ استيقظ فيه نزوعه إلى المقامرة، وقال:

«لماذا لا تأتي وتعيشين معي؟»

وارتسمت على وجهه ابتسامته الغريبة. ابتسامة رجل قبِلَ التحدي كما يفعل المقامر الحق. كان مجرد إحساسه بأن في الأمر مقامرة عليه ألا يخسرها يجعله يشعر بالإثارة، وفي الوقت نفسه كان خائفًا منها، لذا كان مصممًا على تجاوز خوفه منها، وكانت تلك الطريقة التي تراءت له.

ظلت واقفة بلا حراك ترمقه، وقد طاف شبح ابتسامة بثغرها الجميل، وقالت:

«ماذا تعني بأن أعيش معك؟»

فضحك ضحكة واهنة مرتبكة. تلك الضحكة التي يضحكها المرء حين يشعر أن جميع العيون مسلطة عليه. وقال:

«أوه.. أعني ما يعنيه هذا عادةً».

ثم قال:

«واضح أنكِ لستِ سعيدة هنا. واضح أنكِ لا تعيشين في المكان المناسب ولا الظروف المناسبة، وواضح أنك لست مجرد امرأةٍ عادية. إذن انطلقي وارحلي. حين أقول تعالي لتعيشي معي فإنني أعني ما أقوله بالضبط. تعالي إلى لندن وعيشي معي كما تعيش المرأة مع زوجها إذا لم يكن لديكِ مانع، ثم إذا حدث وأردنا أن نتزوج - أعني بعد حصولك على الطلاق - فما المانع؟ لنتزوج!»

كان جيمي في الحقيقة يحدث نفسه لا هي، وكانت تلك عادته. كان دائمًا يفكر في كل شيء بينه وبين نفسه بهذه الطريقة، ويعرض الأمور جميعًا أمام عينيه كأنها مشكلات شخصية يحللها. وكان من عادته تضييق عينه اليسرى وهز رأسه هنا وهناك على نحو غريب وهو يفكر هكذا، وكأنه يكلم نفسه، وكأن لا أحد سواه مقصود بهذا الكلام، وكأن عينيه في تلك اللحظات لا تريان إلا داخله فقط.

وكانت ترمقه وقد امتلأت دهشة، فما يحدث كان من الأشياء التي لم تَعْتَدها في حياتها. طريقته الغريبة، وعرضه الجريء. كلها أمور استثنائية انتشلتها من تلك المرارة والكراهية الشديدة التي كانت تملؤها، وقالت:

«إممم.. أمر مثل هذا لا بُد من التفكير فيه مليًّا، فماذا عنها؟»

ومن جديد أومأت برأسها بعنف في اتجاه الطفلة ذات العينين المستديرتين القابعة في الركن بوجه خلا من أي تعبير، وفمها الأحمر الصغير منفرج انفراجة خفيفة. بدت كأنها في غيبوبة ما، كأنها تفهم الموقف كما يفهمه الراشدون، لكنها مع ذلك كانت تجلس كطفلة في غيبوبة، لا تدري شيئًا.

والتفتت الأم وهي جالسة في مقعدها لتحملق في طفلتها، وحملقت الطفلة بدورها في أمها بعينين زرقاوين فيهما غضب وألم، وشيء من الشعور بالذنب. ولم تقل أي منهما كلمة واحدة، لكن كان من الواضح أنهما تتبادلان معانٍ لا حصر لها من خلال هذه النظرة.

وعاود جيمي هز رأسه وهو يقول:

«فلتأتي معنا.. نعم.. بالطبع.. لماذا لا تأتي معنا؟»

ألقت المرأة نظرة أخيرة على الطفلة، ثم التفتت إليه وشرعت ترمقه بنظراتها الجريئة المتأملة، فقال متلعثمًا:

«أنا لم أقل ما قلت عفوًا أو بوحي اللحظة. لم أنطق بأي كلام خطر ببالي وحسب، بل فكرت في الأمر طويلًا منذ استلمت قصيدتك الأولى ورسالتك».

كان لا يزال يتحدث بينما عيناه تنظران إلى داخله لا إلى ما حوله. كان لا يزال يتحدث إلى نفسه. وظلت المرأة ترمقه بنظرتها الثابتة المقتحمة، ثم قالت وفي صوتها رنة ساخرة غريبة:

«حتى قبل أن تراني؟»

«نعم.. بالطبع.. بالطبع فكرت في هذا قبل رؤيتك وإلا لما فكرت في مقابلتك. من البداية كان عندي شعور معين».

وكان يأتي بإيماءات وإشارات عنيفة كأنه ثمل، ويتحدث كأنه ثمل أيضًا. لم تكن المرأة سوى شبح يتحرك داخل وعيه، وكان يخاطب ذلك الشبح، لا المرأة الحقيقية الموجودة خارج نفسه.

أما المرأة الحقيقية فقد ظلت في مكانها تنظر إليه مندهشةً. كان ما يحدث جديدًا كل الجدة عليها، وقالت:

«والآن وقد رأيتني هل تريدني حقًّا أن أرحل معك إلى لندن؟»

كان في صوتها كآبة، وأوحت نبراتها بعدم التصديق، فقد كان الأمر منافيًا للعقل تمامًا. ولكن ما المشكلة؟ إن خروجها من تلك المقبرة التي دُفِنَتْ فيها يتطلب شيئًا مجنونًا كهذا فعلًا. وصاح وهو يهز رأسه ويطوح يده في الهواء بنفس الطريقة العنيفة:

«بالطبع أريد ذلك.. أنا الآن فعلًا أريد ذلك بعد أن رأيتك».

لكنه لم يكن ينظر إليها قط، بل كانت عيناه لا زالتا تنظران إلى قرارة نفسه. كان لا يزال يتحدث مع نفسه وقد بدا ثملًا سكرانًا.

كان الأمر شديد الغرابة في عينيها، لكنه انتشلها من اللامبالاة التي غرقت فيها حتى أذنيها.

وشعر جيمي بالعينين الزرقاوين الغاضبتين، عيني الطفلة التي احتقن وجهها من السخونة وهي قابعة في ركنها البعيد، مثبتتيْن عليه، فضحك ضحكة صغيرة غريبة، وقال:

«إن هذا أكثر مما كنت أتمناه. نعم. أن تعيشي معي أنتِ وجين لهو أمر جيد جدًّا. نعم. إنه يعني أن تكون لي حياة».

كان يتحدث بصوت غريبٍ مكتوم،. كأنه يهذي. وللمرة الأولى رفع وجهه فنظر إلى المرأة، أو بالأحرى نظر إليها مباشرةً، أو هذا ما بدا أنه كان يفعله، إذ إنه حتى حين بدا أنه ينظر إليها مباشرةً، فإن نفس النظرة البعيدة الغريبة كانت في عينيه، فلم يكن ينظر في واقع الأمر إلا إلى نفسه. إلى داخله. إلى ذلك الشبح الذي يتحرك داخل وعيه.

وقالت ببرود:

«ومتى تريدني أن آتي؟»

قال:

«في أسرع وقت ممكن. فلتأتي معي وأنا عائد إلى لندن غدًا. ليس هناك أسهل من هذا».

ظلت ترمقه لدقائق، بينما ظل في مكانه وقد أحنى رأسه. كان يبدو مثل رجل سكران.. سكران بنفسه. كانت قمة رأسه قد بدأت تفقد ما يغطيها من شعر أسود مجعد قليلًا.

وقالت:

«لا يمكن أن أرحل معك غدًا. أحتاج لأن أبقى هنا عدة أيام».

كانت تريد رؤية وجهه ثانيةً. كانت تشعر كأنها لا تستطيع تذكر وجه ذلك الرجل الغريب الذي ظهر فجأة من العدم ليعرض عليها هذا العرض الغريب. ورفع وجهه إليها. كانت عيناه لا زالتا تسكنهما تلك النظرة الموجهة إلى الداخل. تلك النظرة العمياء. كان يبدو لها كأنه الشيطان جاء يغوي فاوست.. شيطان أعمي، كُفَّ بصره وتغضن جبينه الأسود وصار يتسول في الشوارع.

كان يمط شفتيه كما يفعل الأطفال على نحو غريب، ويقول مؤكدًا:

«بالطبع. بالطبع. من الرائع أن الأمر قد جرى على هذا النحو، فإنني كنت قد انتهيت.. انتهيت تمامًا. كنت قد انتهيت حين كانت كلاريسا معي، لكن بعد أن تركتني انتهيت تمامًا. واعتقدت أنه لم يَعُد لديَّ أية فرصة في الحياة مرةً أخرى. لذا فإنني أظن أن كل ما حدث رائع. رائع أنني قد صادفتك».

ورفع وجهه قليلًا، وقال:

«وجين. جين. لماذا هي أروع من أن تكون حقيقية هكذا؟»

وضحك ضحكة هستيرية واهنة، وقال:

«إنها فعلا أروع من أن تكون حقيقية».

ورمقته المرأة والطفلة وقد بدا عليهما شيءٌ من الحرج، وقالت المرأة ببرود وقد استغرقت في التفكير:

«ينبغي أولًا أن أحسم الأمر مع السيد بِنجار. هل تريد مقابلته؟»

فلوح بيده في استخفاف وقال:

«آه. أنا... أنا لا يهمني ذلك، لكن لو كنتِ ترين أن هذا أفضل، فلماذا لا؟»

«أرى أن من الأفضل أن تراه».

«حسنًا. إذن سوف أراه. سأقابله متى شئتِ».

«إنه يعود بمجرد حلول الساعة التاسعة».

«حسنًا. سأبقى لأقابله إذن. هذا أفضل كثيرًا، لكن أعتقد أنه ينبغي أولًا أن أبحث لنفسي عن مكان أبيت ليلتي فيه قبل أن يتأخر الوقت».

«سوف أخرج معك لأساعدك على البحث».

«من الأفضل ألا تأتي معي.. فقط دليني على الأماكن التي يمكنني الذهاب إليها!»

كان صوته يوحي -وهو يقول هذا- بأنه يريد حمايتها من نفسها، ومن الفضيحة. وكان أسلوبه هذا - أسلوب الـجنتلمان خريج أكسفورد - أكثر ما استعصى على فهمها صعوبة. لم تكن معتادة على مثل هذا الأسلوب. وخرج جيمي فألقى بنفسه في غياهب الظلمة الدامسة. ظلمة ليل الشمال التي تطوق كل شيء. كان شعورًا فظيعًا، لكنه مد يديه إلى قبعته فأحكم ضغطها فوق رأسه بحيث تغطي جبينه استعدادًا للمغامرة، وقرر أن يمضي في المغامرة حتى آخرها.

كانت قد دلته على محل خباز يمكنه أن يجد مأوى عنده، لكن الخباز رفض إيواءه، إذ لم يرق لأهالي البلدة مظهره على الإطلاق. وذهب إلى الحانة أيضًا لكنهم هزوا رؤوسهم وكان واضحًا أنهم لا يريدون مخالطة ذلك الشخص. فقال متشكيًّا، وقد صارت لكنته الأوكسفوردية أبرز ما تكون:

«لكن اسمعوني.. لا يمكن أن تتركوا إنسانـًا ينام تحت الأشجار. هل يمكن أن أقابل صاحبة المكان؟»

وتمكن من إقناع صاحبة الحانة بتركه ينام على الأريكة الليِّنة في الردهة، حيث كانت النار تتوهج في المدفأة، وقال لها إنه سيعود في العاشرة، ثم توجه -وسط رذاذ المطر والأوحال- إلى منزل آل بِنجار ثانيةً.

كانت الطفلة قد نامت، وكان هناك قدرٌ صغير يغلي إلى جوار المدفأة، وكانت قسمات وجه السيدة بِنجار قد لانت قليلًا. كانت تغطي المائدة بمفرش، وظل صامتًا حيث جلس. كان يشعر أنها لا تكاد تحس بوجوده. كانت ولا شك تفكر في عودة زوجها، وظل في مكانه على الأريكة، غريبًا عن كل ما حوله، ينتظر.

كان يشعر بالتوتر يغزو نفسه، حتى إذا ما سيطر عليه تمامًا صار قادرًا على خوض أي مما قد يُضْطَر إلى خوضه.

وتناهى إلى آذانهما صوت الصفارة التي تعلن انتهاء وردية العمل في المنجم، ورفعت المرأة القدر من فوق النار وذهبت إلى خزانة الأطباق. وكان جيمي يشم رائحة البطاطس وقد أخذت تهرسها، بينما كان ساكنًا في مكانه، فلم يكن هناك ما يمكن أن يقوله أو يفعله.

كانت نظارته الكبيرة ذات الإطار الأسود فوق عينيه، وقد خلا وجهه من أي تعبير، وكان في حالة ترقب لما سيحدث فبدا كقناع موت لوجه فيلسوف متشكك. قناع يمكنه أن يظل على حاله لسنين وسنين، إذ لم يعد بإمكانه التمييز بين الموت والحياة.

ثم تناهى إلى أذنيه وقع قدميْن ثقيلتيْن عند مدخل البيت، ثم دخل الزوج كأنه رياح عنيفة هبت فجأة. كان شاربه الأشقر يبدو بارزًا في وجهه المرقط المسود، وكانت عيناه الزرقاوان تنطقان بالضراوة وهما تدوران في محجريهما اللذين سَوَّدَ بياضهما غبار الفحم.

وقالت إيميلي بِنجار:

«هذا السيد فريث».

فنهض جيمي وهو يتململ قليلًا كما يجدر بخريج أوكسفورد، ومد يده قائلًا:

«تشرفنا».

وكانت عيناه الرماديتان ترسلان بريقًا غريبًا من خلف زجاج نظارته.

وقال الزوج:

«لا يمكنني أن أصافحك، فيدي ليست نظيفة. اجلس!»

فقال جيمي وهو ينكمش عائدًا إلى الأريكة:

«أوه. إن غبار الفحم ليس شيئًا. إنه تراب نظيف».

فقال بِنجار:

«هذا ما يقولونه».

كان رجلًا متوسط الطول نحيل الجسد لكن بنيانه كان يوحي بأنه مفعم بالطاقة والحيوية.

وكانت السيدة بِنجار تملأ دلوًا بالماء الساخن من إناء له صنبور نحاسي براق، موضوع فوق الموقد، وألقى بِنجار بنفسه فوق مقعد خشبي ثم انحنى ليخلع حذاءه الرمادي الثقيل ذا الرقبة. كانت تفوح منه رائحة باطن الأرض. تلك الرائحة الغريبة، رائحة الهواء العطن. وانتعل خُفَّيه دون أن ينطق بكلمة، وحمل حذاءه إلى حجرة الأواني، وتبعته زوجته وهي تحمل الدلو المملوء بالماء الساخن، ثم عادت فلفتْ منشفةً خشنة على السياج المحيط بالمدفأة. وسمع جيمي صوت حركات الرجل الذي كان يغتسل في غرفة الأواني شبه المظلمة، ولم ينطق أحد بكلمة، بينما كانت السيدة بِنجار تعد العشاء لزوجها.

وبعد هُنَيْهة هرول بِنجار إلى الغرفة وهو عارٍ حتي خصره، ثم جلس القرفصاء قبالة نيران المدفأة الحمراء. كان وجهه وصدره ورأسه جميعها مبتلة، وكان ظهره رماديًّا فلم يكن قد غسله. وتناول المنشفة وأخذ يجفف وجهه ورأسه بنشاط أقرب إلى العنف. في الوقت نفسه كانت زوجته قد أحضرت وعاءً فيه قطعة من الصوف الناعم الغارق في الصابون ثم شرعت تغسل ظهر زوجها في صمت، من أعلى وإلى مؤخرته التي انزلق سرواله عنها قليلًا. وبدا الرجل كأنه نسي تمامًا أمر الغريب الموجود معهما في الغرفة، فالاغتسال جزء من طقوس عامل المنجم، وبالتالي فلا وجود لمخلوق في تلك اللحظة الطقوسية. ورأى جيمي تعبيرًا غريبًا على وجه المرأة المنكبة على ظهر زوجها الجالس القرفصاء منفرج الساقين أمام النار. كان مزيجًا من الشر والازدراء والكراهية. كان واضحًا له أنها في قرارة نفسها كانت تسخر من شيءٍ ما أو شخصٍ ما، لكن جيمي لم يكن قادرًا على تحديد ذلك الشخص أو الشيء. لم يكن معتادًا على أن يكون شاهدًا على طقوسٍ شخصية إلى هذا الحد، ولا على أن يكون معزولا منفيًّا تمامًا عما حوله كما هو الآن.

وظل الرجل يُجفِّف شعره الأشقر القصير بالمنشفة بقوة حتى انتصب شعره فوق رأسه، ثم أخذ يحدق في نيران المدفأة وقد نسي وجود الضيف تمامًا. كان احمرار اللهب المتأجج ينعكس على خديه، ثم عاد يُجفِّف صدره ورأسه بالمنشفة الخشنة بعنف، كأن جسده ليس سوى ماكينة عليه تنظيفها. وكانت زوجته تُجفِّف ظهره بمنشفة أخرى. ببطء، وبطريقة غريبة.

ثم أخذت الزوجة المنشفة والوعاء وذهبت بعد أن تم تجفيف جسد الزوج. كان لا يزال يجلس القرفصاء وقد وضع يديه على ركبتيه وأخذ يحملق بشرودٍ في النار بوجه خالٍ من أي تعبير. يبدو أن ذلك أيضًا كان جزءًا من طقوسه اليومية. كان خداه محتقنين وشاربه الأشقر مشعثًا نافر الشعر، أما عيناه الزرقاوان الغاضبتان الغامضتان، فكانتا مثبتتين على الجمرات الملتهبة التي كان وهج ضوئها الأحمر يضيء صدره وجسده العاري.

كان الرجل في عنفوان شبابه، في الخامسة والثلاثين تقريبًا. وكانت بشرته نقية ناعمة، وكان جسده عضليًّا لا ترهل فيه. لم تكن عضلاته ضخمة، لكنه كان متفجر الحيوية سريع الحركات. كان يبدو -وهو يجلس أمام النار محدقًا بشرود في ألسنتها- أشبه بمحرك صُنِعَ حديثًا. محرك يرتاح بين فترتيْ عمل. محرك له عينان غامضتان تشبه زرقتهما الدكناء لون الحديد.

وأخذ يتلفت حوله، لكنه كان دائمًا يشيح بوجهه عن الغريب الجالس على الأريكة، كأنه ينفيه خارج دائرة وعيه. وجاءت الزوجة فأخرجت من خزانة الثياب بعض الثياب المَطويَّة، ثم ناولتها لزوجها الذي مد إليها يدًا مليئة بالندوب من أثر العمل، وهو جالس أمام المدفأة لا يزال.

بدت يده النظيفة الخشنة الضخمة غريبة مقارنةً بذراعه النحيلة العارية الناعمة حسنة التكوين، وفرد بِنجار الفانلة الداخلية التي ناولتها له زوجته ورفعها أمام النار كي تصير دافئــة، وظل ناشرًا إياها هكذا لمدة دقيقة تقريبًا دون أن يزايله شروده، ثم ارتداها فوق ثيابه السفلية الداخلية في شرودٍ وكأنه نائم، وكأنه طرد العالم خارج حدود وعيه، ونهض إلى حجرة الأواني فأخرج سروالًا من الخزانة.

كانت السيدة بِنجار تضع عشاء زوجها فوق المائدة، وكان العشاء يتكون من يخني بصل سميك كان يهسهس من الحرارة بينما كانت المرأة تسكبه من الطاجن البني، وبطاطس مهروسة، وشاي. وعاد الزوج من حجرة الأواني وقد ارتدى بلوفرًا صوفيًّا نظيفًا فوق القميص، وسروالًا أسود، وصفَّفَ شعره بعناية.

وقرَّبَ مقعده الخشبي من المائدة، ثم جلس في تثاقلٍ ليتناول طعامه.

ثم حدج جيمي بنظرة رجل لا يثق في ذلك الذي أمامه. بل نظرة شبيهة بنظرة رجل إلى عدوه، وقال:

«لست من أهل هذه المنطقة. أليس كذلك؟»

وكان أسلوبه رسميًّا على نحو ملحوظ، بل فيه أيضًا ما يشبه التعالي.

وقال جيمي وهو يبتسم ابتسامة صغيرة كأنه يوجهها إلى نفسه ولا يريد لأحد أن يراها:

«بلى.. أنا لست من هنا على الإطلاق».

ففرد الرجل القليل من المسطردة فوق طعامه ثم ألقى نظرة عليه ليرى إذا ما كانت تلك الكمية كافية، وقال وقد بدأ يأكل:

«وبلدتك بعيدة عن هنا؟»

لكنه انكب على صحنه وقد أحنى رأسه وانهمك في تناول عشاءه، فبدا كأنه فقد وعيه بوجود جيمي ثانيةً، لكن من المرجح أنه كان يفكر في شيءٍ ما أثناء صمته ونسيانه الظاهري. كان يفكر وقد سيطر عليه شك الرجل البدائي في رجل آخر.

فقال جيمي بحذر:

«أنا من لندن».

فقال بِنجار دون أن يرفع عينه عن صحنه:

«لندن!»

وأتت السيدة بِنجار فجلست دون أن تتخلى عن صمتها الذي بدا كأنه أيضًا جزء من الطقوس اليومية، وجلست على المقعد الهزاز عالي الظهر تحت المصباح.

وقال بِنجار بينما يقلب الشاي:

«وماذا جاء بك إلى هذه المنطقة إذن؟»

فتململ جيمي قليلًا في مكانه فوق الأريكة، ثم قال:

«أوه.. أتيت كي أقابل السيدة بِنجار».

فرشف السيد بِنجار رشفة سريعة من كوبه، ثم قال وهو لا يزال ينظر إلى المائدة بحيث لم يكن جيمي يرى سوى جانب وجهه:

«إذن فأنتما تعرفان بعضكما البعض؟»

فقال جيمي موضحًا له الأمر:

«لقد تعرفنا منذ فترة. لكنني لم أرَ السيدة بِنجار حتى هذا المساء. في الواقع لقد أرسلتْ بعض قصائدها إلى مجلة (المُعلِّق) التي أرأس تحريرها فأعجبتني جدًّا، فكتبت لها رسالة أخبرتها فيها برأيي، ثم شعرت برغبة في المجيء إلى هنا ومقابلتها وأفصحت لها عن رغبتي تلك فأبدت موافقتها، فجئت».

ومد الرجل يده فقطع قطعة كبيرة من الخبز ملأ بها فمه، وبعد أن ابتلعها التفت أخيرًا إلى جيمي ونظر إليه مباشرةً.. كانت نظرته كنظرة ابنته، لكنها أكثر عدائية، وقال:

«وهل ترى أن الشعر الذي تكتبه جيد؟ هل ستنشره في مجلتك إذن؟»

«نعم.. أعتقد أنني سأنشره».

«لم أقرأ سوى قصيدة واحدة من قصائدها. كانت تتحدث فيها عن عامل مناجم، وتقول إنها تعرف كل شيء عنه لأنها تزوجته».

وكان لصوته وقع غريب خشن يوحي بأنه إنسان لا يُقْهَر.

ولاذ جيمي بالصمت إذ جعله صوت الرجل الخشن المتحفز ينكمش في مكانه، وأزاح الرجل صحن اليخني جانبًا وتلفت باحثًا عن صحن البودنج، وقال:

«لا تعجبني مجلة (المُعلِّق) كثيرًا، فهي تلف وتدور كثيرًا وتقول الكثير لكنها لا تصل بنا إلى أي شيء».

فقال جيمي وهو يتململ في شيء من الحرج:

«ربما كان ذلك صحيحًا، لكنني أعتقد أنها تلف وتدور بطريقة تمتع القارئ، فما المشكلة إذن؟ كما إنني أرى أنه ما من شيء يصل بنا إلى أي شيء في هذه الأيام. ليس هناك مجلة واحدة تصل إلى أي شيء».

«لا أدري.. إن مجلة (المُحرِّر) تقدم للقارئ بعض الحقائق،كما تقدم مجلة (جانوس) بعض الأفكار التي لا بأس بها. أنا لا أرى أية جدوى من المشاعر التي يقول الناس إنهم يشعرون بها، فهي لا تصل بالمرء إلى أي شيء».

فقال جيمي وهو يضحك ضحكته الواهنة:

«ولكن إلى أين تريد أن تصل؟ من الجيد أن يسير المرء قاصدًا مكانًا ما، لكن السؤال: إلى أين يمكن للمرء أن يقصد في عالمنا وزمننا هذا؟ أعني بوجهٍ عام. مثلًا، إذا كنت تريد تحسين وضعك المهني فلا بأس أن تسعى لذلك، لكن حين تتحدث عن الوصول إلى مكان أفضل في الحياة فعليك أن تعرف معنى ما تتحدث عنه».

«أنا رجل.. أليس كذلك؟»

قالها بِنجار ولم يزد، بل صمت فزاد الصمت مظهره صلابةً وقسوة، فقال جيمي مزمجرًا في ضيقٍ حقيقي:

«ماذا تقصد بقولك إنك رجل؟ بلى، أنت رجل.. لكن ما معنى هذا؟»

فقال بِنجار ببطء، وبنبرات خشنة ثقيلة:

«أليس لي الحق في أن أقول إنني لن أسمح لأحد باستغلالي؟»

فقال جيمي وهو يضحك ضحكته الواهنة المغتاظة:

«لديك الحق في أن تقول ذلك، لكنها مجرد كلمات لا تعني أي شيء.. فجميعنا ضحية للاستغلال، بدءًا بالملك جورج نفسه، لا حيلة لنا في ذلك. مثلًا، حين تأكل البودنج كما تفعل الآن فإنك تستغل المئات من البشر، منهم زوجتك».

«أعرف هذا. أعرف هذا كله ولن يغير من رأيي شيئًا. أنا لن أسمح لمخلوق باستغلالي كما قلت سابقًا».

فهز جيمي كتفيه وقال:

«حسنًا. ليس هذا سوى محض كلام.. كلام ككل الكلام الذي يقال».

وظل بِنجار ساكنًا في مكانه بينما تزداد ملامح وجهه صرامة فيبدو كأنه يزداد ابتعادًا. بالتأكيد كان يفكر في شيء ما. شيء منغرس في نفسه كما ينغرس خطاف السنارة في حلق السمكة. شيء ما كان يجاهد كي يجعله يتحجر بداخله كما يقسو الجلد ويتحجر أحيانًا حول شظية معدنية انغرست في اللحم. ثم بدا بعد هُنَيْهة كأنه قد حسم الأمر بداخله، وأن ما سيقوله نهائي لا جدال فيه، وحدق في الفراغ من حوله وقال:

«في المنجم يستغلونني ويعطونني أجرًا، بغض النظر عن قيمة ذلك الأجر. وفي المنزل يتم استغلالي وتضع لي زوجتي أطباق الطعام على المائدة كأنها تخدم زبونًا في مطعم».

فصاح جيمي وهو يتململ في مقعده مجددًاً:

«وماذا تنتظر غير ذلك؟»

«ماذا أنتظر؟ لا أنتظر أي شيء، لكن اسمع ما أقول».

ثم التفت نحو جيمي لينظر في عينيه مباشرةً نظرة قاسية، وقال:

«أنا لا أنتظر شيئًا غير هذا، لكنني أيضًا لن أستسلم ولن أتقبل ما لا يعجبني مُرْغَمًا».

ورأى جيمي عيني الرجل تنطقان بحزم وصلابة مخيفيْن، فتحرك في مقعده بقلق مشيحًا بوجهه عنه وهو يقول:

«لكن هل تعرف أصلًا ما الذي ترفض أن تتقبله كما تقول؟»

«نعم.. لن أقبل أن تكتب زوجتي الشعر وأن ترسله إلى رجال لا تعرفهم، ولن أقبل أن تجلس زوجتي أمامي كأنها الملكة بوديسيا في زمانها! لن أقبل أن تطالعني حين أعود من العمل كل يوم بوجه كأنه جدار حجري فيه ثقوب وحسب، لا وجه امرأة لها عينان وأنف وفم. لا أعلم ما مشكلتها، وهي نفسها لا تعرف نفسها، لكنها تفعل ما تريد، ولهذا فأنا أيضًا أفعل ما أريد، مثلها تمامًا».

فصاح جيمي قائلًا:

«بالطبع!»

رغم أن ذلك التصديق على كلام الرجل لم يكن في محله قط. وقال الرجل:

«هل قالت لك إنني على علاقة بامرأة أخرى؟»

«نعم!»

«أما أنا فسأخبرك بالسبب: إذا كنتُ مُضْطَرًا إلى الخضوع والإذعان في عملي بالمنجم - ذلك العمل الذي أقضي فيه ثماني ساعات يومية من العبودية - فلا بُد أن أجد من يخضع لي».

فظل جيمي صامتًا لهُنَيْهة ثم قال:

«إذا كنت تقصد أن تقول إنك تريد من زوجتك أن تخضع لك، فهذه المشكلة. كان ينبغي أن تتزوج من امرأة تقبل أن تخضع لك كما تريد».

كان من المذهل أن تخرج هذه الكلمات من جيمي بالذات. كان مذهلًا أن يلقي تلك الكلمات على الرجل، مثل قسٍ مُتزمِّتٍ يلقي موعظة، وكأنه قد نسي تمامًا قصته مع كلاريسا.

وقال الرجل:

«كل ما أريده زوجة تسعدني. أريد زوجة ترغب في إسعادي».

فقالت الزوجة ببرود:

«ولماذا تكون أنت دائمًا مَن ينبغي على الآخرين إسعاده؟ لماذا تعتقد أنك تستحق هذا أكثر من غيرك؟»

فقال بِنجار:

«إن طفلتي الصغيرة تريد أن تسعدني لكن أمها لا تدعها تفعل ذلك، فالنساء يملن إلى التجمع مع بعضهن البعض لمعلوماتك».

والتفت إلى جيمي وقد لاح في عينيه الزرقاوين الغامضتين الشرر، وقال:

«أريد امرأة تسعدني.. امرأة يكون همها إسعادي. وإذا لم يكن بوسعي أن أجد هذه المرأة في بيتي، فمن الطبيعي أن أطلبها في مكانٍ آخر».

عندئذ قالت الزوجة وهي تهتز إلى الأمام وإلى الخلف في مقعدها قليلًا:

«أتمنى أن تسعدك امرأتك الأخرى!»

«إنها تسعدني بالفعل».

«إذن لماذا لا تذهب وتعيش معها؟»

فالتفت لينظر إليها وقال:

«ولماذا أفعل ذلك. إن لي بيتًا، ولي زوجة، بغض النظر عن طبيعة تلك الزوجة، فلماذا لا أعيش معها؟ ولي ابنة أيضًا، فلماذا أهدم كل هذا؟»

فقالت الزوجة ببرود، ولكن بتجهم مخيف يخفي تحته ضراوة وعنف:

«وماذا عني؟»

«أنتِ، ماذا عنكِ؟ لديكِ منزل ولديكِ ابنة ولديكِ زوج يعمل ليكسب لكِ المال. لديكِ كل ما تريدين، فأنتِ تفعلين كل ما تريدين».

فقالت بسخرية لاذعة:

«حقًّا؟»

«نعم. فيما عدا الأعمال المنزلية التي تقومين بها فأنتِ تفعلين كل ما يحلو لك. وإذا أردتِ الرحيل فلترحلي، لكن ما دُمتِ تعيشين في منزلي، فعليكِ أن تحترميه، وألا تستقبلي رجالًا فيه. مفهوم؟»

فقالت:

«وهل تحترم أنتَ منزلك؟»

«نعم، أحترمه. فصحيح أن لي امرأة أخرى،. تسعدني، لكنني لا أحرمك من أي شيء. إنني لا أطلب منكِ شيئًا عدا القيام بواجباتكِ المنزلية، واجبات ربة المنزل».

«بما في ذلك غسل ظهرك؟»

قالتها بسخرية لاذعة، وبنبرة رآها جيمي سوقية بعض الشيء، وقال بِنجار:

«بما في ذلك غسل ظهري، ما دام يحتاج للغسل».

«ماذا عن المرأة الأخرى، لماذا لا تغسله لك؟»

«هذا منزلي!»

فأتت المرأة بحركة غريبة فبدت كأنها مجنونة. وكان جيمي قابعًا في مكانه وقد امتقع وجهه وتملَّك الخوف منه، فقد كان يعرف أن خلف هدوء بِنجار وبروده يكمن غضبٌ عارم وصلابةُ إرادة لا تلين. كان يرى عظام وجهه النحيل وقد برزت. عظام وجه الذكر الصلبة التي لا ينال من تحجُرها أي شيء، وشعر كأن الروح الصلبة قد تحركت من مكمنها فسكنت جمجمة الرجل وهيكله العظمي وأكسبته تلك الصرامة المستعصية على أية محاولة للكسر.

ولسبب غير مفهوم، وجد جيمي نفسه غاضبًا بشدة من ذلك الرجل الذي برزت عظامه وبدا المنطق في كلامه. لم يكن يطيق تلك الصلابة وذلك البرود الذي يجعله يبدو منيعًا، فصاح بصوته الصافي المتعالي بينما تحملق عيناه في غضب إلى داخل نفسه كالعادة:

«اسمع! أنت تقول إن السيدة بِنجار حرة ويمكنها فعل ما تريد.. وطالما كان الأمر كذلك فبالتأكيد لا مانع لديك في أن ترحل زوجتك معي من هنا».

نظر الرجل إلى وجه جيمي الغريب الشاحب متعجبًا. كان جيمي قد أشاح بوجهه قليلًا عنه وبدا كأن عينيه قد غشيتا فصار لا يرى أحدًا. وكان حاجباه مائلين بطريقة أعطت لوجهه ذلك الطابع الشيطاني الذي يراه فيه أصدقاؤه الرجال، أما فمه فقد كان مستقيمًا يوحي بأنه قديس شهيد كما كان يرى نفسه دائمًا.

وقال بِنجار وقد بدا عدم التصديق الذي ارتسم على وجهه مفاجئًا:

«وهل تريد ذلك؟»

ابتسمت الزوجة ابتسامة واهنة متجهمة، فقد تجسد لها مدى غرور زوجها في عجزه عن تصديق أنها قد فضلت ذلك الرجل الآخر عليه.

وقال جيمي:

«يجب أن تسألها، لكنني أقول لك بالفعل إن هذا سبب مجيئي إلى هنا. أتيت كي أطلب منها أن تأتي معي، لتعيش معي، هي والطفلة أيضًا».

فقال الزوج وذهوله يتزايد:

«جئت إلى هنا دون أن تراها كي تطلب منها ذلك؟»

فقال جيمي بامتعاض وهو يؤكد كلماته بإيماءات برأسه جعلته يبدو كأنه ثمل:

«نعم.. نعم.. دون أن أكون قد رأيتها».

فقال بِنجار وهي يلتفت إلى زوجته بتلك الألفة التي تجمع بين الأزواج عادةً:

«لقد اصطدتِ سمكة غريبة هذه المرة بقصائدك تلك».

وكرهت الزوجة تلك الألفة المفاجئة، وقالت:

«وأي سمكة اصطدتَ أنت؟ وبأي طـُعم؟»

فارتسمت على وجه الزوج ابتسامة بسرعة وهو يقول:

«اصطدتها بالغراء».

وكان جيمي مترقبًا، بل كان الثلاثة في ترقب. خيم جو الترقب عليهم لبعض الوقت، والصمت، ثم قال بِنجار لزوجته:

«وما رأيكِ أنتِ؟»

عندئذ رفع جيمي وجهه وقد ارتسمت فوقه ابتسامته شبه الشريرة فجعلته يبدو وسيمًا من جديدً.. كأنه مزيج من شيطان فاوست ومن فون إله الغابات، ونظر نظرة غريبة مشجعة إلى المرأة التي كانت تراقبه من بعيد، وقالت المرأة بصوت هادئ ورباطة جأش:

«أنا موافقة».

عندئذ تجمد الزوج في مكانه فوق الكرسي الخشبي وهو مشدود القامة يحدق في اللاشيء. بدا كأنه يتابع بعينيه شيئًا يطير مبتعدًا عنه، منفصلًا عن روحه، لكنه لم يكن ينوي الاستسلام لمشاعره على الإطلاق. كان عاجزًا عن أن يصدق أن تلك المرأة يمكن أن ترغب في تركه، لكن ها هي بالفعل راغبة في تركه.

وقال جيمي وقد اتخذ لهجة الواعظ الناصح مجددًاً:

«أنا واثق من أن هذا سوف يكون لصالح الجميع».

ثم قال في قلق وتردد وهو يمط حروفه:

«وبالتأكيد لا مانع لديك في أن تصطحب الطفلة معها. وأعدك بأنني سأتولاها بالرعاية المثلى».

ونظر بِنجار إليه كأنه بعيد جدًّا، فأفزعت تلك النظرة جيمي وجعلته ينكمش في مكانه. كان يدرك أن الرجل كان في تلك اللحظة يقوم بقتل مشاعره بداخله، في إصرار وعناد. كان الرجل يُجرِّد نفسه من لحمه ودمه، بحيث لا يبقى منه سوى عظامه. عظام الذكر التي لا يؤثر فيها أي شيء.

ثم قال الرجل بشفتين سرى فيهما الخدر:

«سأعطيها شيكًا على بياض.. فلتفعل ما يحلو لها».

فقالت:

«لا داعٍ لذلك الحنان الأبوي، فهو لا يليق بك».

فالتفت ونظر إليها نظرة غريبة مفعمة بغضب عارم كأنه ينظر إليها من بعيد، وسرعان ما صمتت منهزمةً. وقال بِنجار شاردًا:

«سأمنحكِ شيكًا على بياض. هذا ما يمكنني فعله».

فقالت وقد عاد إلى وجهها طابع الحنق والمرارة الذي كان مرتسمًا فوقه حين رآها جيمي للمرة الأولي:

«لم يعد له داعٍ. لم يعد هذا يعني لي أي شيء».

ونظر جيمي إلى الساعة المعلقة على الجدار. كان الوقت قد تأخر، وربما رفضوا استقباله في الحانة التي من المقرر أن يبيت فيها، لذا نهض ليغادر، قائلًا إنه سيعود في الصباح وسيرحل في اليوم التالي، في الظهيرة، إلى لندن.

واندفع إلى الخارج، إلى ظلمات وأوحال القرية التي كساها الليل. كانت روحه مفعمة بنشوة غريبة ممزوجة بخوف، لكنه كان بالفعل يحتاج إلى شيء من الخوف كي تشتعل تلك النشوة بداخله. كان الرعب يملؤه وهو يفكر في هذين الاثنين اللذين تركهما معًا في المنزل الذي غادره للتو، وفي ذلك التوتر المخيف المسيطر على أجواء منزلهما الآن! لم يكن هو نفسه ليحتمل مثل ذلك الجو المشدود المتوتر، بل كان يجنح دائمًا إلى المهادنة والحلول الوسط، والاعتذار وإثارة شفقة زوجته لإنهاء الخلافات. هذه الطريقة ستنفعه في علاقته مع السيدة بِنجار. إيميلي! يجب أن يعتاد على نطق اسمها مُجرَّدًا هكذا. عرف سابقًا فتاة اسمها إيميليا، وكانت سخيفة، لكن لم يسبق له أن عرف فتاة اسمها إيميلي. وشعر بخوف شديد ونشوة عارمة. إن ما هو بصدد القيام به لأمر كبير بحق. لم تكن المسألة مسألة حب، لكنه -ويا للغرابة- كان يرغب بشدة في أخذ هذه المرأة من ذلك الرجل. كان يريد تلك المغامرة. كان يريد بالفعل أن يعيش مغامرتها تلك. وجرفته النشوة الغامرة فشعر بأنه نفسه. شعر بأنه رجل.

لكنه حين عاد إلى منزل بِنجار في الصباح، كان قد سيطر على نفسه شيءٌ من الجبن، فقد كان اليوم كسابقه مظلمًا رطبًا، يخيم السواد على كل شيء فيه: الأشجار، والطريق، والشجيرات المتشابكة الشبيهة بالسياج، والمنازل المبنية من الطوب. وكان الجو مشبعًا برائحة المناجم وضوضائها. وفوق ذلك كله صفحة السماء التي تكدرت، فبدت كأنها غير موجودة. بدا المكان كأن أهله يعيشون في عالم سفلي غريب.

ومضى بخطواتٍ مترددة كالمُرْغَم يقطع الممر المفضي إلى الباب الخلفي، وكالمُرْغَم أيضًا طَرَقَه، وهو يلقي بنظرة على الحديقة الخلفية الصغيرة حيث الكرنب المزروع، ومواسير الصرف الصحي بادية القبح.

وفتحت له الطفلة الباب، فكان أول ما وقعت عيناه عليه شعرها الأشقر وخداها المحتقنان وعيناها الزرقاوان الغاضبتان الداكنتان، وقال لها:

«أهلًا يا جين!»

وكانت الأم تقف إلى جوار المائدة، بقامتها المديدة المربعة، ترمقه بعينيْن ثقيلتيْن منذرتيْن بشرٍ، وهو يدلف إلى المنزل. كانت جميلة، لكن بشرتها مجهدة، كأن المعركة التي تخوضها أكبر من أن تحتملها صحتها. ورفع جيمي عينيه إليها وهو يبتسم ابتسامته المتزلِّفة، التي ترتسم على وجهه ببطء فترضي غرور النساء وتُشْعِرهُن بالانتصار. ورآها تنظر في عينيه وقد خلت عيناها المرقشتان باللون الذهبي من أي أثر للحنان. لم يكن فيهما سوى نظرة ثاقبة تفتش في أرجاء نفسه، فقال في نفسه:

«يا إلهي! كيف سأنام مع هذه المرأة؟»

لكنه كان -مع ذلك- مستعدًا لهذا، وكان قد وضع بعض الترتيبات بهذا الخصوص، وحين وقعت عيناه على الرجل النحيل الجالس في مقعده الخشبي بلا حراك، وقد برزت عظامه، شعر بأن استعداده لخوض المغامرة يزداد. يجب أن ينتصر على ذلك الرجل.

وقالت له السيدة بِنجار:

«أي قطار ستستقل؟»

«قطار الساعة الثانية عشرة والنصف».

كان وهو يجيبها ينظر إليها نظرته تلك التي تُميِّزه، والتي كانت من أهم ما يعتمد عليه في تدبير أموره مع النساء، حيث يفتح عينيه اللامعتين علي اتساعهما وينظر نظرة طفولية فيها خجل ودلال. نظرت إليه في دهشة يشوبها الاهتمام. بدت كأنها انبهرت بهاتين العينين الرماديتين الطفوليتين اللامعتين اللتين تدعوانها وتشجعانها، بأهدابهما الطويلة. هاتان عينان تختلفان كل الاختلاف عن عيني زوجها اللذين يطل امتعاض وعناد من خلف زرقتهما دائمًا. كان زوجها يبدو دائمًا مصدر تهديد، بنحوله وصلابته ورفضه التام للانصياع والخضوع. أما هذا الرجل فعيناه الواسعتان اللامعتان الفاتنتان أقرب إلى عيني قطة شيرازية. عينان فيهما جرأة وخجل ودلال وتشجيع غريب.

ووجدت نفسها تقع تحت تأثيره في الحال.

وقالت له:

«فلتتناول عشاءك قبل أن تغادر!»

فصاح في ذعر:

«لا!»

لم يكن يريد أن يأكل أمام الرجل الآخر، وأردف مفسرًا:

«لا أستطيع أن أتعشى فقد تناولت إفطارًا ثقيلًا. سآكل شطيرة حين أُبدِل القطارات في شفيلد، صدقيني!»

كان من المقرر أن تخرج لشراء بعض اللوازم، وقالت له إنها سترافقه -حين تعود- إلى المحطة. لم تكن الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة بكثير.

وقال جيمي موجهًا حديثه إلى الرجل النحيل الذي كان جالسًا وقد أمسك بجريدة، لكنه كان شاردًا لا يلاحظ أي شيء:

«لكن اسمع: علينا أن نحسم الأمر ونسوي تلك المسألة. أريد أن تأتي السيدة بِنجار لتعيش معي هي والطفلة. إذن، ألا ترى أنه من الأفضل أن تأتيا معي اليوم؟ أليس من الأفضل أن تضع بعض أشيائها في حقيبة، وتأتي معي وينتهي الأمر؟ لماذا نؤجل الأمر ونطيله؟»

فقال الزوج:

«لقد قلت لك إن لها مطلق الحرية في فعل أي شيء تريده».

فقال لها جيمي وهو ينظر إليها، وإن بدا كأنه ينظر إلى داخل نفسه كالمعتاد:

«حسنًا إذن! هلا أتيتِ معي الليلة؟ هلا أتيتِ معي الآن؟»

لم يكن قد خطط أن يلقي بنفسه على أعتاب رحمتها هكذا، لكن الأمر حدث فجأة بوحي من اللحظة. وقالت بحسم:

«لا أستطيع، لا أستطيع أن آتي اليوم».

«لكن لماذا؟ لماذا حقًّا؟ لماذا لا نستغل فرصة وجودي هنا فنسافر معًا؟ لديكِ مطلق الحرية في التصرف كما تشائين».

فقالت بجرأة أقرب إلى الوقاحة:

«ذلك الشيك الذي كتبه لي على بياض كما يقول لن يمكنني من الوصول إلى حيث أريد. لا أستطيع أن آتي اليوم على أية حال».

فقال بنبراته المتوسِّلة الشاكية، كأنه طفل ضَجِر:

«متى ستأتين إذن؟ لا شك أنه كلما كان موعد قدومك أقرب كان هذا أفضل».

فقالت فجأة باقتضاب:

«سآتي يوم الإثنين!»

فحدق فيها بنظرة بدا فيها الذعر من خلف زجاج نظارته، وصاح:

«الإثنين!»

ثم أغلق فمه وهو يضغط على أسنانه، وأومأ برأسه وقال:

«حسنًا إذن. اليوم السبت. إذن فلتأتِ يوم الإثنين!»

فقالت:

«والآن إذا سمحتَ لي فإنني سأخرج لشراء بعض اللوازم. وحين أعود سأرافقك إلى محطة القطار».

وألبست ابنتها معطفها وقلنسوتها الصغيرين السماويين، وارتدت معطفًا ثقيلًا أسود وقبعة سوداء وخرجت.

ظل جيمي جالسًا قبالة بِنجار، وقد استولى عليه القلق والارتباك. كان بنجار قد وضع نظارة القراءة فوق عينيه، لكنه أزاح الجريدة والنظارة بعد هُنَيْهة جانبًا، وقال إن حكومة من حزب العمال قد شُكِلَتْ. فقال جيمي:

«نعم، لا يصح إلا الصحيح، لكنني أرى أنه لا فرق بين حكومة وأخرى».

«ربما، لكن لا بُد من نهاية. عاجلًا أو آجلًا».

«نعم، صحيح. لا بُد للكثير من أن ينتهي».

ثم غرق في الصمت مجددًاً.

بعد هُنَيْهة قال بِنجار:

«هل سبق لك الزواج؟»

«نعم، وانتهت الزيجة بالانفصال».

«أظن إذن أنك تريدني أن أُطلِّق زوجتي، أليس كذلك؟»

«بلى، طبعًا سيكون هذا أفضل وضع».

«الأمر كله سيان بالنسبة إليَّ. سواء كان عليَّ أن أطلقها أم لا، فلا فارق. في كل الأحوال سأظل أعيش مع المرأة الأخرى، لكنني لن أتزوج مرة أخرى أبدًا. مرة واحدة تكفي. لكن إذا ما كنتَ تريد أن أُطلِّقها فسوف أُطلِّقها».

«لا شك أن الطلاق سيكون أفضل شيء ممكن».

وساد صمت طويل، وتمنى جيمي أن تعود الزوجة.

ثم قال بِنجار:

«إنني أعتبرك أداة. هناك شيء ما ينبغي أن ينكسر، وأنت الأداة التي ستقوم بكسر هذا الشيء».

كان جيمي يشعر شعورًا غريبًا وهو يجلس في الغرفة مع ذلك الرجل النحيل البعيد العنيد. كان جيمي مفتونًا -إلى حدٍ ما- بالرجل، لكنه في الوقت نفسه كَرِهَه، لأنه كان يحس أنه مسيطر عليه. كان يحس أنه سيده، ومَقَتَه لذلك.

ثم نظر بِنجار إلى جيمي وهو يبتسم ابتسامة غريبة مستفزة، كأنه رائق المزاج ويريد أن يتسلى، وقال:

«إن زوجتي تتوقع أن أنهار بعد أن تهجرني. هذا أملها الأخير».

فنكس جيمي رأسه ولاذ بالصمت، لم يدر كيف يمكنه أن يرد على ما قيل. أما بِنجار فقد ظل ساكنًا في مكانه كأنه سجين صبور يقضي فترة عقوبته الأبدية، وظل ينظر من النافذة وينتظر، ثم قال:

«إنها تظن أن مستقبلًا باهرًا ينتظرها في مكانٍ ما، وأنك مَن سيفتح لها باب ذلك المستقبل».

ومرة أخرى لاحت على وجهه نفس الابتسامة. ابتسامة من يتابع موقفًا ظريفًا مسليًّا جدًّا.

ومرة أخرى شعر جيمي بأنه مفتون بالرجل، ومرة أخرى كَرِهَ افتتانه به. ففي قرارة نفسه أراد جيمي أن يكون الأقوى بين الرجال، لكن ما كان يهمه أكثر أن تعتبره النساء الأقوى بين الرجال، لكن ها هو يشعر أن ذلك الرجل الغريب النحيل يسيطر عليه. كان الرجل مسيطرًا كل السيطرة، حتى إنه في صمته وسفره بوعيه بعيدًا بعيدًا عن الغرفة ظل مسيطرًا. وكم كره جيمي ذلك!

وأخيرًا عادت السيدة بنجار وخرج جيمي معها بعد أن صافح الرجل الذي نظر إليه وهو يودعه وفي عينيه الزرقاوين نفس النظرة.. نظرة رجل يتفرج -مستمتعًا- على مشهد مسلٍ يدعو للضحك. تلك النظرة التي كان جيمي يعلم تمام العلم أنه لن يتمكن أبدًا من هزيمتها وإخضاعها.

ولم تكن الرحلة إلى المحطة سوى مسيرة تآمُرٍ ضد الرجل النحيل الذي بقي بالمنزل.. مؤامرة بين جيمي -الـجنتلمان ذي النظارة- وتلك المرأة فارعة القامة، واللذين انشغلا بالترتيب لما سيفعلانه يوم الإثنين. قرر الاثنان أن تستقل إيميلي قطار الساعة التاسعة، وأن يقابلها جيمي في مرلبون ويأخذها إلى منزله حيث ستستقر، ثم يبدأون، هما والطفلة، حياة جديدة، كما استقر رأيهما على أن يُطلِّق بنجار زوجته أو أن تُطلِّقه، ثم يتزوجان، الزيجة الثانية.

وطوال رحلة العودة سيطر على جيمي شعور جارف بالإثارة. كان يحس أنه قد أقدم على مغامرة كبيرة غير مبالٍ بالعواقب، لكن الإثارة المسيطرة عليه كانت أقوى من أن تسمح له بأن يحلل الموقف تحليلا منطقيًّا. لكنه حين أوشك على الوصول إلى لندن، انتابه شعورٌ بالاكتئاب، فقد كان منهكًا جدًّا بعد كل تلك الأحداث، حتى إنه كان شبه عاجز عن التعامل مع الوضع الجديد بمنطقية.

ومع ذلك فقد ذهب إلى صديقه سيفرن بعد العشاء وأفضى إليه بالأمر كله. صُعِقَ سيفرن عند سماعه القصة، وصاح:

«أيها الأحمق! ما الذي دفعك إلى فعل كل هذا؟»

فقال جيمي وهو يتململ يمنةً ويسرةً، كأن ثمة تقلصات تسري في جسده:

«فعلت هذا لأنني... لأنني أردت أن أفعل هذا».

«يا إلهي! إن تلك المرأة تبدو خطرة كرأس ميدوسا.. وأنتَ، أنتَ أيها البطل الجسور على ما أظن، ألا تتذكر كلاريسا؟!»

فتقلص جسد جيمي مرة أخرى،وقال:

«أوه.. لكن الأمر مختلف هذه المرة».

«نعم، بالطبع. فاسمها هذه المرة إيما أو شيء من هذا القبيل، أليس كذلك؟»

فقال جيمي باقتضاب:

«إيميلي!»

«حسنًا. أنت أحمق على أية حال وإلا لما ظللت تمثل أدوارًا بهذه الطريقة. أنا واثق من أنك ستنجح في الصمود أمام كل العواصف النسائية التي تضع نفسك في مواجهتها، بالاستمرار في لعب دور شجرة الصفصاف الطيبة الحزينة، فلم يسبق لي أن سمعت أن صفصافة قد اقتلعتها الرياح. استمر ولسوف تكون بخير دائمًا، لكن دعني أقل لك إنك تستحق أفضل بكثير من ذلك؛ أنت أروع من أن يتمثل كل طموحك في العثور على امرأة أقل منك في كل شيء كي تضمن أن تكون منبهرة بك».

وكان في ما قاله سيفرن الكفاية، إذ عاد جيمي إلى المنزل وهو يرتجف. وحين جاء يوم الأحد كتب خطابًا وهو يعاني عذابات القلق الممض. لم يعرف كيف يمكنه أن يستهل خطابه: هل يقول «عزيزتي السيدة بِنجار»؟ لكن أوان مثل تلك الرسميات قد فات. إذن هل يقول لها «عزيزتي إيميلي»؟ لا، لم يحن الوقت بعد لمثل هذا التبسُط. لذا قرر أخيرًا أن يدخل في الموضوع مباشرةً دون أي صيغ مخاطبة من أي نوع، فقال:

«ثمة شيء أريد أن أقوله لكِ قبل مجيئك. ربما كنا متعجلين حين اتخذنا قرارنا، لذا ألتمسُ منكِ أن تفكري بنفسكِ وتحسمي أمرك قبل مجيئك دون تأثير من أحد. أرجو ألا تأتي إلا إذا كنتِ واثقةً تمامًا من رغبتك في المجيء، أما إذا ما وجدتِ نفسك مترددة ولو قليلًا فانتظري لبعض الوقت! انتظري حتي تتيقني تمامًا مما تريدين! وبالنسبة إليَّ، فإنني سأتفهم الأمر إذا ما قررتِ عدم المجيء، لكن أرجو أن ترسلي إليَّ برقية بقرارك، وإذا ما أتيتِ فيسرني استقبالك أنتِ والطفلة. مع خالص تحياتي.

ج. ف».

ثم كلَّفَ رجلًا بتسليم الخطاب في اليوم نفسه بعد أن دفع له ثلاثة جنيهات إضافية نظير العودة مباشرةً. وعاد الرجل في المساء بالفعل بعد أداء المهمة، لكنه لم يحضر ردًّا منها.

ومضى مساء الأحد عصيبًا مؤرِّقًا، وصباح الإثنين رهيبًا.

ثم وصلت برقيتها أخيرًا، كانت تقول:

«أصل مرلبون 12.30 مع جين. تحياتي. إيميلي».

فاستجمع جيمي همته، وذهب إلى المحطة، لكنه حين أحس بها تنظر إليه، حين التقت عيناه بعينيها، وبعد أن رآها قادمة نحوه ببطء وقد أمسكت بيد الطفلة. حين رأى هذا كله -لا سيما العينين الحارقتين الشبيهتين بعيني قطة تشعر بالضجر، تنظران إليه- كاد أن يغشى عليه، وشعر بغصةٍ وهو يمد يده ليصافحها، لكنه قال:

«أنا سعيد جدًّا لأنكِ قررتِ المجيء!»

وحين استقرا في التاكسي انتابته رغبة غريبة، لكنها قاهرة كادت تسلبه إرادته، إذ كان يشعر بحضور الرجل الآخر فيها. كان حضورًا طاغيا قاهرًا. الرجل الآخر! الزوج! إنه موجود بطريقةٍ ما لا يمكن تفسيرها، بل ربما لا يمكن ملاحظتها بسهولة، لكنه حاضر مُتجسِّد فيها. كانت المرأة تتحرك محاطة بهالته. كانت زوجته، زوجته هو، دون أي أمل في غير ذلك.

شعر جيمي بذلك، كما يشعر المرء بالويسكي الجديد يغزو روحه ويسري في أعطافها. ترى مَن منهما ستكون سقطته أمامه أكبر: الرجل.. أم المرأة؟

5 ردود على “جيمي والمرأة البائسة – د. هـ. لورانس – قصة قصيرة”

Nice

شكرا جزيلا سعيدة برأيك

قصة مختلفة وغربية نوعا،ولكنها مشوقة وبها غموض لذيذ.

شكرا جزيلا. سعيدة أنها أعجبتك.

اختيار القصة جميل، ولكن الترجمة أجمل بكتير، ما شاء الله، لغة قوية وأسلوب رائع! بالتوفيق دايما 💖💖